土用の丑の日とは?今年はいつ?うなぎを食べる理由まで簡単解説

「土用の丑の日って、そもそもいつなの?」そんな疑問を持ったことはありませんか?

スーパーでうなぎが並びはじめると何となく気になるけれど、毎年日にちが変わるから、うっかり見逃してしまうという方も多いはずです。この記事では、「土用の丑の日とはいつなのか?」という素朴だけど大事な疑問に、やさしく丁寧にお答えします。

実は「土用の丑の日」は夏だけではなく、春・秋・冬にもあることをご存じでしょうか?しかも年によっては、夏の土用の期間中に「丑の日」が2回やってくることもあります。

この記事を読めば、毎年変わる「土用の丑の日」の仕組みがスッキリわかり、2025年以降の具体的な日付も一覧でチェックできます。

季節の変わり目に体調を崩しやすい日本の夏。「土用の丑の日」にうなぎを食べる理由や風習の背景を知ることで、食卓がもっと意味のあるものになりますよ。

土用の丑の日とは

土用の丑の日とは、季節の変わり目である「土用」の期間中に訪れる「丑の日」のことを指します。特に夏の土用の丑の日には、うなぎを食べる習慣が日本で広く根付いています。これは暑さに負けないよう滋養のある食べ物をとるという風習に由来します。

土用ってそもそも何?

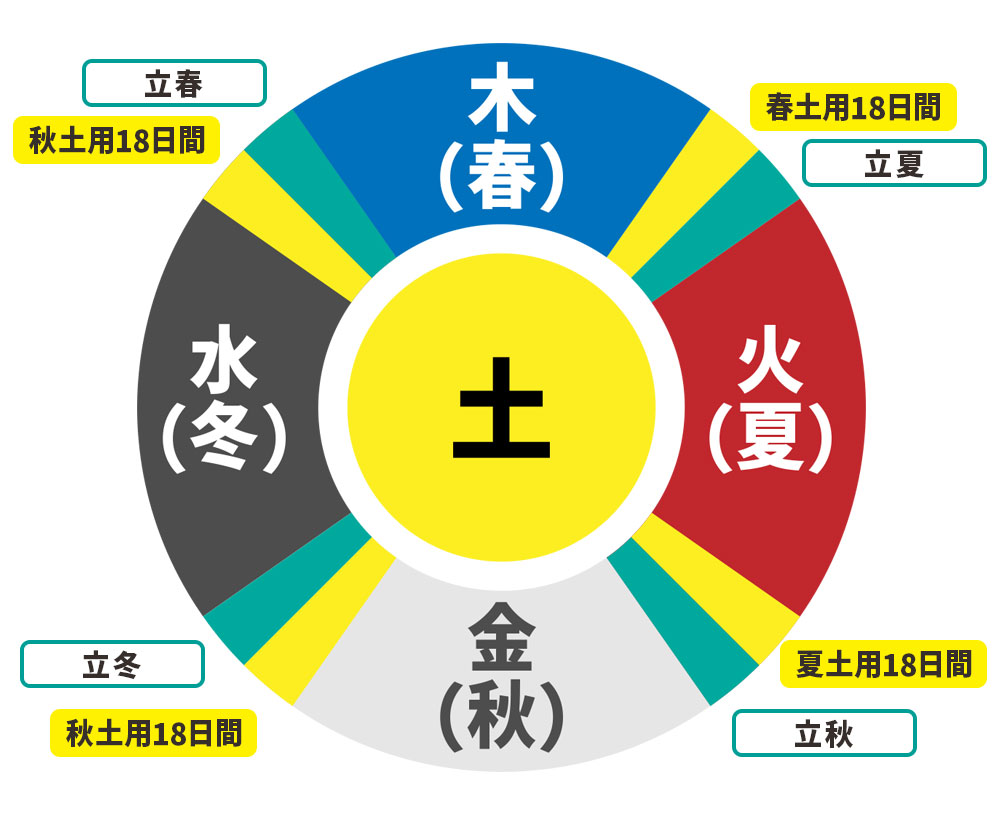

土用とは、季節の変わり目にあたる約18日間の期間を指します。

中国から伝わった「五行(ごぎょう)思想」という自然のルールでは、すべてのものは「木・火・土・金・水(もく・か・ど・ごん・すい)」の5つの力でできていると考えます。

その中で「土(ど)」は、季節と季節をつなぐ役目を持っているとされていています。

- 春が終わって夏が始まる前の18日間(立夏の前)

- 夏が終わって秋が始まる前の18日間(立秋の前)

- 秋が終わって冬が始まる前の18日間(立冬の前)

- 冬が終わって春が始まる前の18日間(立春の前)

このように季節が切り替わる前の18日間を「土用(どよう)」と呼びます。

土用は1年に4回ありますが、特に注目されるのは夏の土用です。この時期は体調を崩しやすいため、昔から健康に気をつける風習が多く残されています。

夏の土用といえば「土用の丑の日(うしのひ)」が有名で、この日にうなぎを食べて元気をつける風習があります。

丑の日ってどんな日?十二支による日付の決め方

丑の日とは、十二支の「丑」にあたる日で、12日に1回のペースで巡ってきます。

日本の暦には「十干十二支(じっかんじゅうにし)」という古い日付の数え方があります。十二支(子・丑・寅・卯…)は日付にも使われており、12日ごとに同じ干支が巡ってくる仕組みになっています。つまり、「丑の日」は12日に1度やってくる日なのです。

「土用」の期間内に来る「丑の日」を「土用の丑の日」と呼びます。土用の期間は18日あるので、年によっては「丑の日」が2回あることもあります。

土用の丑の日はいつ?

土用の丑の日は毎年同じ日ではなく、暦の関係で年ごとに変わります。また、夏だけでなく春・秋・冬にも存在します。ここでは、今年の夏の土用の丑の日を知ることができます。

今年の夏の土用の丑の日

土用の丑の日カレンダー

(夏・2025〜2075年)

土用とは季節の切り替え期間(約18日間)を指し、その間に十二支の「丑」に当たる日があれば、それが「土用の丑の日」です。丑の日が2回あれば、両方とも「土用の丑の日」となり、それぞれ「一の丑」「二の丑」と呼ばれます。

春夏秋冬それぞれの土用の丑の日の例

土用の丑の日は夏だけでなく、春・秋・冬の季節ごとにも存在します。

1年には春・夏・秋・冬の4回、それぞれの土用があります。それぞれの土用期間中に「丑の日」が1回でもあれば、それがその季節の「土用の丑の日」となります。最も有名なのは夏の土用の丑の日ですが、他の季節も古くから健康や食に関する習慣がありました。

| 季節 | 土用期間(例:2025年) | 丑の日(例:2025年) |

|---|---|---|

| 冬 | 1月17日〜2月2日 | 1月20日、2月1日 |

| 春 | 4月17日〜5月4日 | 4月26日 |

| 夏 | 7月19日〜8月6日 | 7月19日、7月31日 |

| 秋 | 10月23日〜11月4日 | 10月23日、11月4日 |

土用の丑の日は、実は年に複数回あります。夏以外の時期にも存在することを知っておくと、より深く季節の移ろいを感じながら生活できます。

土用の丑の日のシンプル早見表

土用の丑の日は、毎年同じ日ではありません。これは、「土用」の期間が毎年変動し、その中で十二支の「丑(うし)」にあたる日も異なるためです。

【土用の丑の日 早見表(2025年〜2060年)】

| 年 | 一の丑 | 二の丑(ある年のみ) |

|---|---|---|

| 2025 | 7月19日(土) | 7月31日(木) |

| 2026 | 7月26日(日) | なし |

| 2027 | 7月21日(水) | 8月2日(月) |

| 2028 | 7月27日(木) | なし |

| 2029 | 7月22日(日) | 8月3日(金) |

| 2030 | 7月29日(月) | なし |

| 2031 | 7月24日(木) | 8月5日(火) |

| 2032 | 7月30日(金) | なし |

| 2033 | 7月25日(月) | 8月6日(土) |

| 2034 | 7月20日(木) | 8月1日(火) |

| 2035 | 7月27日(日) | なし |

| 2036 | 7月21日(月) | 8月2日(土) |

| 2037 | 7月28日(火) | なし |

| 2038 | 7月23日(金) | 8月4日(水) |

| 2039 | 7月30日(土) | なし |

| 2040 | 7月24日(火) | 8月5日(日) |

| 2041 | 7月19日(金) | 7月31日(水) |

| 2042 | 7月26日(日) | なし |

| 2043 | 7月21日(金) | 8月2日(火) |

| 2044 | 7月27日(水) | なし |

| 2045 | 7月22日(土) | 8月3日(木) |

| 2046 | 7月29日(土) | なし |

| 2047 | 7月24日(水) | 8月5日(月) |

| 2048 | 7月30日(金) | なし |

| 2049 | 7月25日(日) | 8月6日(金) |

| 2050 | 7月20日(水) | 8月1日(月) |

| 2051 | 7月27日(木) | なし |

| 2052 | 7月21日(月) | 8月2日(土) |

| 2053 | 7月28日(火) | なし |

| 2054 | 7月23日(木) | 8月4日(火) |

| 2055 | 7月30日(金) | なし |

| 2056 | 7月24日(日) | 8月5日(金) |

| 2057 | 7月19日(木) | 7月31日(水) |

| 2058 | 7月26日(日) | なし |

| 2059 | 7月21日(火) | 8月2日(日) |

| 2060 | 7月27日(水) | なし |

| 2061 | 7月22日(金) | 8月3日(水) |

| 2062 | 7月29日(月) | なし |

| 2063 | 7月24日(火) | 8月5日(日) |

| 2064 | 7月30日(水) | なし |

| 2065 | 7月25日(土) | 8月6日(木) |

| 2066 | 7月20日(火) | 8月1日(日) |

| 2067 | 7月27日(木) | なし |

| 2068 | 7月21日(日) | 8月2日(金) |

| 2069 | 7月28日(月) | なし |

| 2070 | 7月23日(水) | 8月4日(月) |

| 2071 | 7月30日(金) | なし |

| 2072 | 7月24日(日) | 8月5日(金) |

| 2073 | 7月19日(火) | 7月31日(日) |

| 2074 | 7月26日(木) | なし |

| 2075 | 7月21日(月) | 8月2日(火) |

※年によっては「丑の日」が土用期間中に2回ある場合があります。その場合は「一の丑」「二の丑」と呼ばれます。

土用の丑の日に、なぜ「うなぎ」を食べる?

土用の丑の日といえば「うなぎ」。このイメージは現代ではすっかり定着していますが、なぜこの日だけ特別にうなぎを食べるのでしょうか?ここではその背景を、歴史と風習の2つの視点から紹介します。

江戸時代に火がついた!平賀源内の“看板戦略”とは

「土用の丑の日にうなぎを食べる」習慣が広まったきっかけは、江戸時代の学者・平賀源内の宣伝アイデアでした。現代風に例えるなら「江戸時代のマーケティング戦略」ですね。

江戸時代、夏の暑い時期はうなぎの売れ行きが悪くなることがありました。あるうなぎ屋が平賀源内に相談したところ、源内は「本日は土用の丑、鰻食うべし」と書いた看板を出すことを提案しました。これが話題となり、多くの人がその日にうなぎを食べるようになったといわれています。

たとえるなら、「バレンタインにチョコレートを贈る」という文化が、お菓子業界の販促から始まったのと似ています。当時のうなぎ屋も、平賀源内のアイデアを“季節の行事”に変えてしまったのです。

土用の丑の日にうなぎを食べるという風習は、もともと民間の販促から広まったものでした。しかしその発想が見事に時代に合い、今では夏の風物詩として定着しています。

「土用の丑の日」はうなぎを食べるきっかけに

うなぎは高価なため、普段の食卓に並ぶことはあまりありませんが、「土用の丑の日」には手に取りやすい価格で販売されることも多く、食べるきっかけになります。

この季節ならではの習慣が、特別なごちそうを気軽に楽しむ良い機会となっています。そうした意味でも、「土用の丑の日」があるのはうれしいことですね。

うなぎを食べるのは「夏土用の丑の日」

春夏秋冬の「土用」には、それぞれ特定の「干支の日」に、その季節に合った食材を食べるとよいという民間伝承があります。とくに夏の「土用の丑の日」にうなぎを食べる習慣は有名で、今も続く伝統的な風習です。

この習わしは、体調を崩しやすい季節の変わり目に、縁起を担ぎながら栄養をしっかりとるという生活の知恵として、長年受け継がれてきました。

以下に、それぞれの季節の「土用」と、その日におすすめされる食べ物を整理して紹介します。

春土用(戌の日)は「い」のつく食べ物、白い食べ物

- 「い」のつく食べ物:いわし、イカ、インゲン豆、いくら、など

- 白い食べ物:大根、豆腐、白身魚、うどん、お粥など

夏土用(丑の日)は「う」のつく食べ物、黒い食べ物

- 「う」のつく食べ物:うなぎ、瓜、梅干し、うどん、など

- 黒い食べ物:うなぎ、シジミ、ひじき、海苔、黒ゴマ など

夏土用の丑の日は、最も暑さが厳しく体力が落ちやすい時期です。そのため、昔の人は栄養価が高く「う」のつく食べ物を選んで食べ、無病息災を願いました。「うなぎ」はもちろん、「梅干し」「うどん」「瓜(うり)」なども候補に入ります。

「うなぎ」は、たんぱく質やビタミンA・B群、脂質などを多く含み、スタミナ補給に最適な食材だったため、特に重宝されました。

土用の丑の日に「う」のつく食べ物を食べるという習慣は、健康を願う生活の知恵でした。なかでも「うなぎ」は、栄養豊富で理にかなった選択肢だったのです。

秋土用(辰の日)は「た」のつく食べ物、青(緑)の食べ物

- 「た」のつく食べ物:玉ねぎ、タコ、大根、たい焼きなど

- 青(緑)の食べ物:サンマ、サバ、イワシなどの青魚など

冬土用(未の日)は「ひ」のつく食べ物、赤い食べ物

- 「ひ」のつく食べ物:ひらめ、ヒラマサ、ひじき、ひよこ豆など

- 赤い食べ物:真鯛、パプリカ、リンゴ、トマトなど

土用の丑の日といえば、うなぎの蒲焼:関東と関西の違い

土用の丑の日には、栄養価の高いうなぎを食べて夏バテを防ぐという習慣が古くから日本に根付いています。その中心的な料理が「うなぎの蒲焼」。この蒲焼の作り方は、関東風と関西風では、うなぎの開き方や調理工程に違いがあります。

関東地方では、武士文化の影響から「腹を切る」ことを避ける意味合いで、うなぎは背中から開かれます。この開き方を「背開き」と呼びます。

さらに関東風の特徴として、開いたうなぎを一度白焼き(素焼き)にし、その後に蒸す工程を経てから、タレをつけて焼くという段階的な調理法を採用しています。これにより、余分な脂が落ちて身がふっくら柔らかく仕上がります。

関西地方では商人文化の影響から「腹を割って話す」ことを良しとする風習があり、うなぎは腹から開かれる「腹開き」が主流です。

また、関西風の蒲焼では、白焼きにした後に蒸さず、そのままタレをつけて何度も直火で焼き上げる「地焼き」スタイルが特徴です。これにより、皮はパリッと香ばしく、身にはしっかりとした歯ごたえが残ります。

このような違いは、それぞれの地域で育まれてきた食文化や生活様式の影響を色濃く反映しています。関東では繊細で上品な味わいが好まれ、関西では力強く香ばしい風味が親しまれてきました。

どちらが優れているというよりも、それぞれに個性と魅力があり、どちらのスタイルもうなぎの蒲焼として高い完成度を誇ります。

土用の丑の日をさらに深掘り:複数回ある理由と呼び方

土用の丑の日と聞くと、1年に1回の行事という印象を持つ人も多いかもしれません。しかし実際には、年によっては同じ季節に2回やってくることもあります。ここでは「一の丑・二の丑」の違いや、そもそも「土用」の期間や意味について、もう一歩深く掘り下げて解説します。

「一の丑・二の丑」って何が違う?年に2回ある意味

土用の丑の日は、年によっては2回あります。最初に来るのが「一の丑」、2回目が「二の丑」と呼ばれます。

土用の期間は約18日間あります。この期間内に「丑の日」が12日ごとにめぐってくるため、たまたま2回重なる年が存在します。これは暦の巡りによる自然な現象です。

たとえば、夏の土用が7月19日から始まり、8月6日まで続くとします。この期間内に「7月20日」と「8月1日」に丑の日が重なれば、その年は「一の丑」「二の丑」があるということになります。

「一の丑」「二の丑」があるかどうかは暦しだいです。

年によって変わる!「土用入り」「丑の日」「土用明け」

土用の期間は固定ではなく、年によって「土用入り」や「土用明け」の日が変わります。

土用は「季節の変わり目」として設定されるため、旧暦や太陽の動きに基づいて決められています。季節の始まり(立春・立夏・立秋・立冬)の直前18日前後が「土用」です。

たとえば、立秋が8月7日だとすれば、夏の土用はその18日前である7月20日頃から始まり、8月6日頃に終わるという計算になります。そこに丑の日が1回か2回含まれるわけです。

土用の期間や丑の日は毎年違うため、「何日から何日まで」と覚えるのではなく、その年のカレンダーを確認する習慣を持つことが大切です。

土用の丑の日とは:まとめ

この記事では、「土用の丑の日とはいつなのか?」という疑問に対して、基礎から具体的な日付までをわかりやすく解説しました。

毎年違う日付に設定される「土用の丑の日」は、実は単なる年中行事ではなく、昔の人々が自然の変化に合わせて暮らしてきた知恵のひとつです。うなぎを食べる習慣だけでなく、その背景や暦の仕組みまで知ることで、より深く日本の季節感を味わうことができます。

ポイントを以下にまとめます。

- 「土用」とは季節の変わり目にある約18日間のことで、年に4回あります(春・夏・秋・冬)。

- 「丑の日」とは、十二支の「丑」にあたる日で、12日に1回巡ってきます。

- 「土用の丑の日」は、「土用」の期間中にある「丑の日」のことで、特に夏の土用の丑の日が有名です。

- 夏の土用の丑の日は、暑さで体力が落ちやすい時期に栄養価の高いうなぎを食べる風習と結びついて広まりました。

- 年によっては「一の丑」「二の丑」と2回ある場合もあります。

- 土用の丑の日の日付は毎年変わるため、カレンダーや早見表で事前に確認することが大切です。

行事の背景や意味を知ることで、季節のイベントはより特別なものになります。「土用の丑の日」は単にうなぎを食べる日ではなく、自然の変化に寄り添って暮らしてきた日本人の知恵がつまった一日です。来年以降の「土用の丑の日」がいつなのかもチェックして、暮らしの中に上手に取り入れてみてください。