ニジマスは外来種なのに許される共存?日本で認知されている理由とは

「ニジマスって外来種なの?」

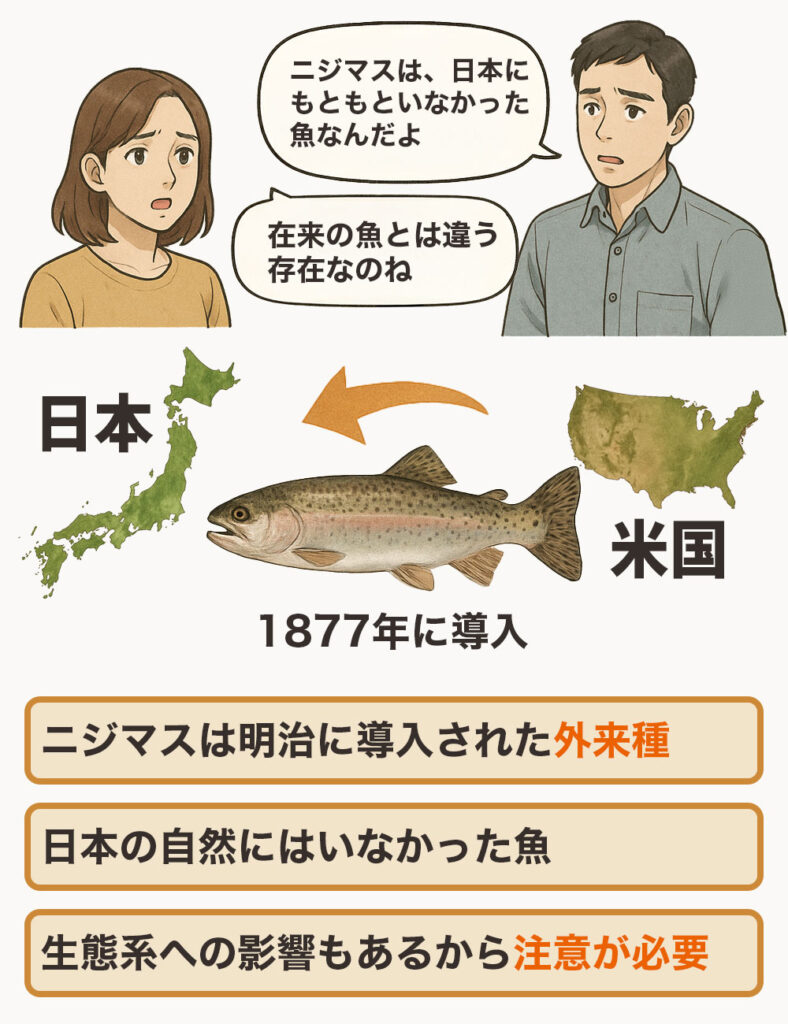

ニジマスは日本古来の「在来種」ではなく、1877年(明治10年)に日本へ持ち込まれた「外来種」です。

- ニジマスって、本当に外来種なの?

- いつ、どのように日本へやってきたの?

- ニジマスが外来種であることには、どんな問題があるの?

- ニジマスと日本の自然、そして私たちの関係はどうなっていくの?

この記事を読むことで、ニジマスが日本に導入された経緯や外来種としての管理方法、そして在来種に与える影響について詳しく理解できます。

ニジマスについての理解を深め、正しい知識を持つことで、日本の豊かな自然環境を守るための一歩を踏み出しましょう。

この記事は、あなたの疑問を解消し、実際の行動に繋げるための有益な情報を提供します。

ぜひ最後までお読みいただき、ニジマスに関する知識を深めてください。

ニジマスは外来種

ニジマスは日本古来の「在来種」ではなく、「外来種」です。ニジマスは1877年(明治10年)にアメリカから日本に導入されました。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 導入年 | 1877年(明治10年) |

| 導入元 | アメリカ合衆国(カリフォルニア州) |

ニジマスの基本情報

ニジマスは、サケ目サケ科の淡水魚です。原産は北米大陸西部で、美しい虹色の斑紋を持つことからその名が付けられました。

| 和名 | ニジマス |

|---|---|

| 漢字 | 虹鱒 |

| 英名 | Rainbow Trout |

ニジマスは冷たい淡水に生息し、湖や川でよく見られる魚です。食性は肉食で、水生昆虫や落下した陸生昆虫、小魚や甲殻類を捕食します。

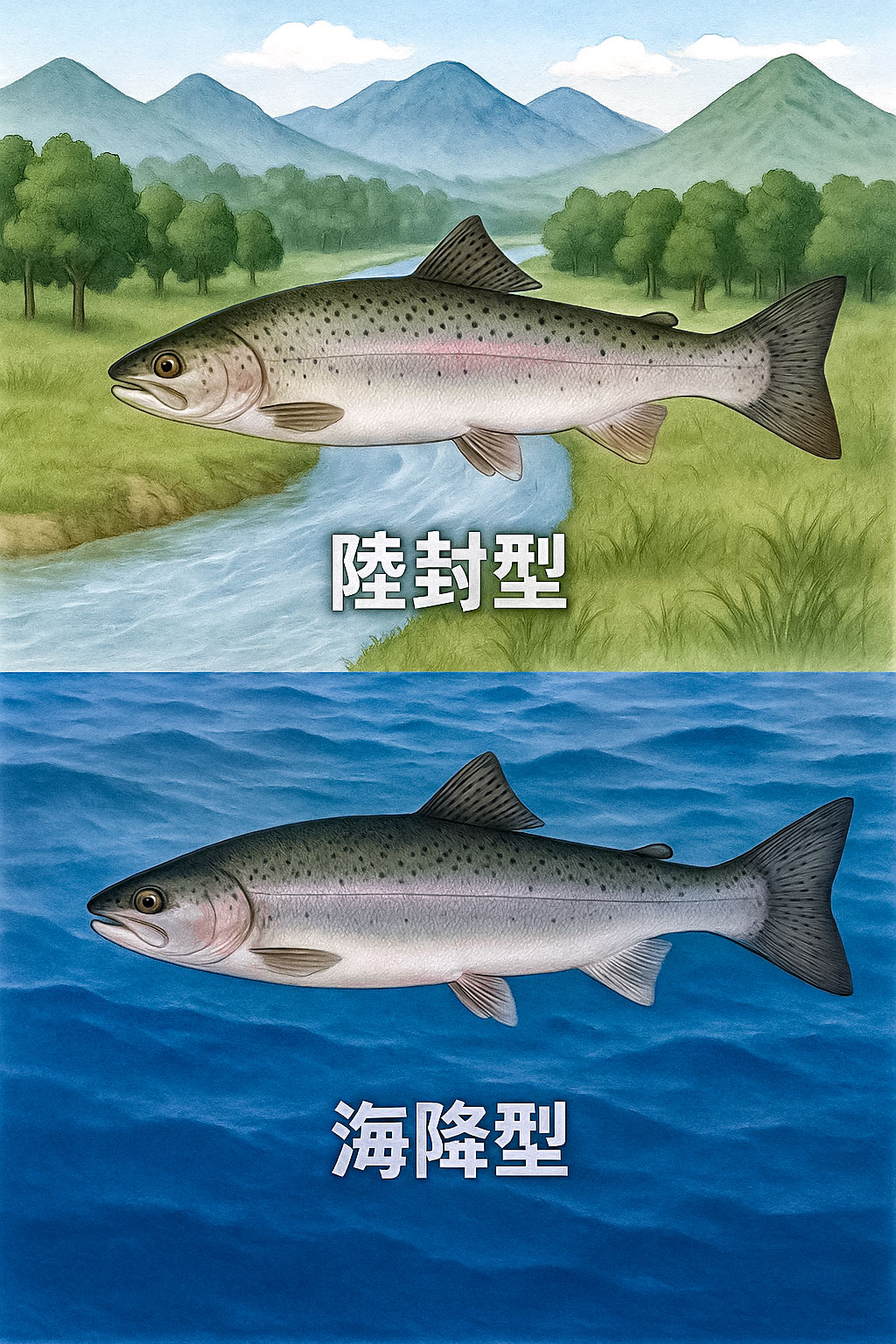

ニジマスの生態には二つのタイプがあり、一生を川や湖など淡水で過ごす「陸封型」と、海へ下って再び川に戻る「海降型」が存在します。海へ下りて繁殖期に川へ戻る海降型は「スチールヘッド(Steelhead)」と呼ばれています。

- 陸封型

- 海降型

ニジマスの突然変異種

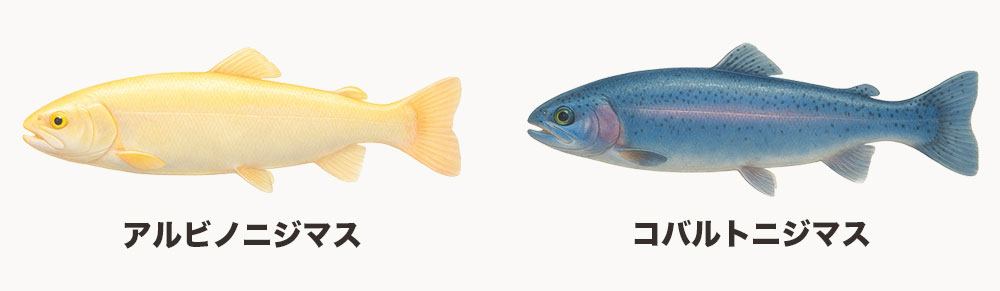

現在、日本ではニジマスの養殖が行われていますが、ニジマスの養殖場では、自然界よりも突然変異が発生しやすい環境になっているため、異なる色彩や模様を持つ個体が現れることがあります。

- アルビノニジマス

- コバルトマス(コバルトニジマス)

アルビノニジマスとはメラニン色素が欠損した黄色いニジマスのことです。コバルトマス(コバルトニジマス)は体色が青く変色したニジマスのことをいいます。

ちなみにコバルトマスという名前は、釣りキチ三平 単行本34巻で出てきますね。

ニジマスは日本の自然環境では定着しにくい?

ニジマスは日本の自然環境では一部の条件を除き、自然繁殖によって安定的に定着しにくい魚とされています。

野生下で世代交代を繰り返す「完全な定着」は北海道の一部やごく限られた水域を除いて非常に珍しい現象です。

ニジマスは本来、冷たく透明度の高い流水環境(適温は12℃〜18℃前後)を好み、産卵には水温・水質・川底の砂利状態など、比較的厳しい条件を必要とします。そのため、日本の多くの河川では、夏季の高水温や増水・濁水、河川改修による環境変化などが影響し、自然繁殖がうまく成立しないケースが少なくありません。

また、日本の河川にはヤマメやイワナといった在来のサケ科魚類がすでに生息しており、生息場所や餌をめぐる競合が起こりやすいことも、ニジマスが長期的に定着しにくい要因の一つと考えられています。さらに、放流された個体の多くは、数年以内に寿命や環境要因によって減少していく傾向があります。

ただし、すべての地域で定着しないわけではありません。水温が低く、環境条件が整った一部のダム湖や上流域、管理された水域では、例外的に自然繁殖が確認されている場所もあります。そのため、「日本ではまったく定着しない」と断言することはできませんが、広範囲にわたって安定的に自然定着する魚ではない、というのが現在の一般的な見解です。

もしニジマスがブラックバスのようにどこでも爆発的に繁殖する魚であれば、現在の日本の渓流釣りの姿は大きく変わっていたかもしれません。

本州でも自然繁殖している可能性はあります。

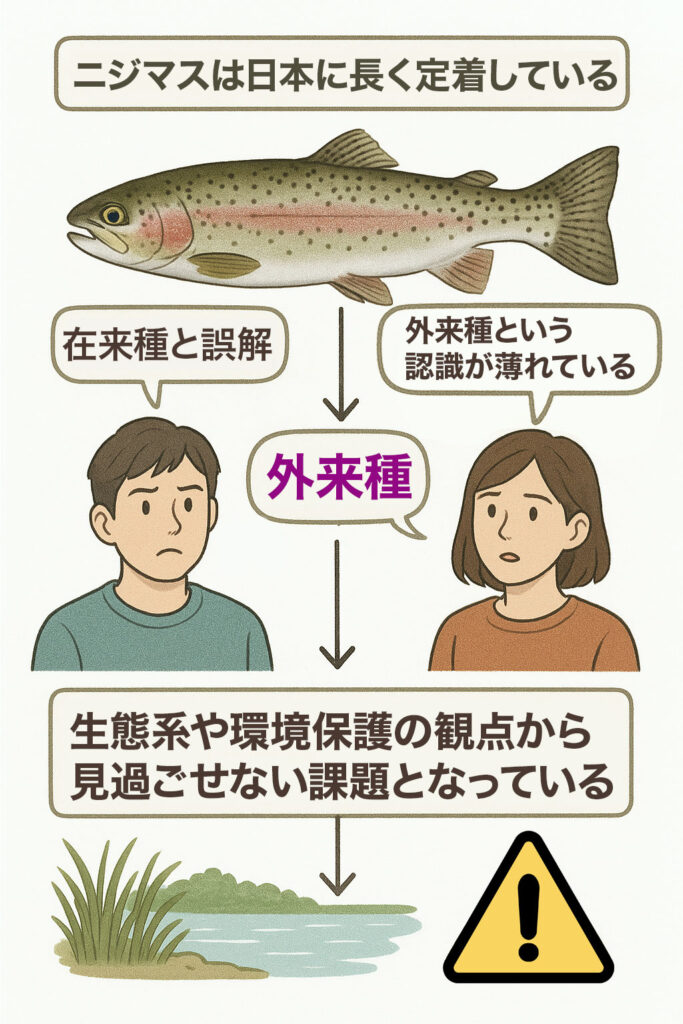

ニジマスが外来種という認識がない現実

ニジマスは日本に長く定着しているため在来種と誤解されやすく、特に若い世代や地域住民の間では外来種という認識が薄れています。この誤解は生態系や環境保護の観点から見過ごせない課題となっています。

外来種の認識の薄れによる問題点

ニジマスを含む外来種による捕食や生息地の奪取といった影響が十分に理解されていないため、意識せずに放流や移動が行われることがあります。

ニジマスは釣りの対象として人気が高く、そのことがニジマス(外来種)の拡散を後押ししています。特にルアーフィッシングやフライフィッシングではキャッチ&リリースが一般的に行われています。

キャッチ&リリース:キャッチ&リリースとは、釣り上げた魚を再放流することです。

キャッチ&リリースも外来種の拡散を助長する一因となっています。

外来種の影響で在来種が減少すると、生態系全体のバランスが崩れ、長期的な環境への影響が深刻化します。

ニジマスの放流は危険!生態系に与える影響

在来種への影響

ニジマスは、日本の生態系に影響を与え、その結果在来種にも負の影響を及ぼしています。ニジマスは肉食性であり、昆虫や小魚、甲殻類などを捕食します。

これらの餌は、日本の在来種であるヤマメやイワナなどの魚も捕食するため、ニジマスとの餌の競争が激化し、在来種の数が減少することがあります。

ニジマスは、日本の在来種であるヤマメやイワナなどの魚と同様の生息場所を好むため、生息場所の競争が激化することが懸念されています。

無許可の放流は禁止

ニジマスの放流が認められているのは、環境省、地方自治体の水産試験場、水産庁、公認の漁業協同組合、公的な研究機関および大学などの公的機関や専門的な団体に限られます。

これらの機関は、環境保護と生態系管理の観点から、厳格な許可と監督の下で放流を実施しています。

個人が無許可で放流することは法律で禁止されています。

無許可で外来種の魚を放流する行為は、深刻な環境問題を引き起こします。

とくに、ブラックバス(ラージマウスバスとコクチバス)の影響は、日本全国で深刻な問題を引き起こしています。

ニジマスの法的な立ち位置

ニジマスは外来生物法により「産業管理外来種」に指定されています。産業管理外来種とは、産業上重要だが、野生生息域が広がると生態系に悪影響を及ぼす恐れがある外来生物のことです。

産業管理外来種は、「利用の利益」と「生態系へのリスク」の両面を慎重に評価した上で、「適切な管理」のもとで利用することが認められています。

| 分類 | 概要 | 対策 |

|---|---|---|

| 特定外来生物 | 外来生物法に基づき、特に生態系に重大な影響を及ぼすと認定された外来種。 | 飼育・繁殖・移動の禁止、駆除 |

| 緊急対策外来種 | 生態系や農林水産業に重大な被害をもたらす恐れがあり、早急に対策が必要とされる外来種。 | 早期発見と迅速な駆除 |

| 重点対策外来種 | 生態系への影響が大きく、特に注意して管理・対策が必要とされる外来種。 | 継続的な監視と管理、除去活動 |

| 産業管理外来種 | 商業目的や産業活動の一環として導入され、適切な管理が必要とされる外来種。 | 法的な管理と規制、許可制 |

| 侵入予防外来種 | 日本国内への侵入が予防されるべき外来種。日本国内にはまだ侵入していないが、侵入すると大きな影響を及ぼす恐れがある。 | 輸入規制、検疫強化、早期発見と防止策 |

ニジマスは、一部の地域では駆除の対象となっています。

ニジマスの深刻な放出問題

2024年2月、岐阜市を流れる長良川で管理釣り場に放流されていたニジマス約3,000匹が誤って川に流出するという出来事が発生しました。

これは多くの人にとって衝撃的な出来事であり、長良川の生態系や釣り愛好者、地域社会にもさまざまな影響を与えています。

長良川は特産のアユが川漁や観光の目玉となっているため、今回の流出事件は地域のイメージに少なからず影響を及ぼす可能性があります。

特に長良川のアユは鮎漁の文化や歴史と深く結びついており、多くの観光客や釣り愛好者に親しまれています。

そのため、今回のような流出事件がアユの生態系やイメージに影響することへの懸念が高まっています。

流出事件の経緯と原因

今回のニジマス流出は、2024年2月に発生しました。管理釣り場とは、川や池に魚を人工的に放流し、釣りを楽しめるようにしたエリアです。

管理釣り場に放流された魚は一般的に川の生態系に影響を与えないように管理されており、流出が問題となることは稀です。

しかし、以下の理由が重なり、このような事態が発生しました。

- 原因1:豪雨の影響

異常な豪雨により、管理釣り場を隔てる柵が破損し、ニジマスが川に流出する事態になりました。 - 原因2:施設管理の課題

一部の施設が豪雨に耐えられなかったことから、強化対策の不備が疑われています。

ニジマス流出が長良川の生態系に与える影響

ニジマスは、北米が原産の淡水魚であり、日本の川に生息する魚とは異なる特徴を持っています。川に流れ出たニジマスが長良川の生態系にどのような影響を及ぼすのかが懸念されています。

- 在来種との競合

長良川にはアユなどの在来魚が多く生息しています。ニジマスが増えると、これらの在来魚と餌や生息地を巡って競合し、在来種の生息環境が悪化する恐れがあります。 - 捕食者としての影響

ニジマスは雑食性であり、小魚や水生昆虫を食べることが知られています。川のバランスが崩れると、在来の昆虫や魚の数が減少し、長良川全体の生態系に影響が及ぶ可能性があります。

地域社会への影響

- 釣り場の安全管理強化の必要性

管理釣り場の事故が発生したことで、今後の釣り場運営において安全対策の見直しが求められています。再発防止のため、柵の強化や豪雨時の管理体制の見直しが必要です。 - 観光・経済への影響

長良川は観光地としても知られており、釣り愛好者だけでなく多くの観光客が訪れます。今回の出来事が川の環境に悪影響を与えることで、観光業や地域の経済にも波及効果が生じる可能性があります。

岐阜県は釣り場の開設許可の審査基準を厳格化しました。

外来種の危険な「定着」

「外来魚が定着する」とは、もともとその地域にいなかった魚(外来魚)が、自然の環境下で繁殖を繰り返し、生態系の一部として継続的に存在し続ける状態になることを意味します。

- 自然環境で自力で生き延びて繁殖できている状態

- 人の手(放流や養殖)に頼らず、世代交代が続いている

- 周囲の生態系や他の生物と一定の関係を築いて存在している

つまり、野生化した上で、繁殖して生息域を維持・拡大していることが「定着」です。

- 人間が毎年放流していて、生き残っていても自然繁殖していない

- 一時的に見られるが、次の年には姿を消す(=生態系の中に定着できていない)

- 水温や環境が合わず、長期的に自然で生き残れない

このような場合、「定着」とは言えません。

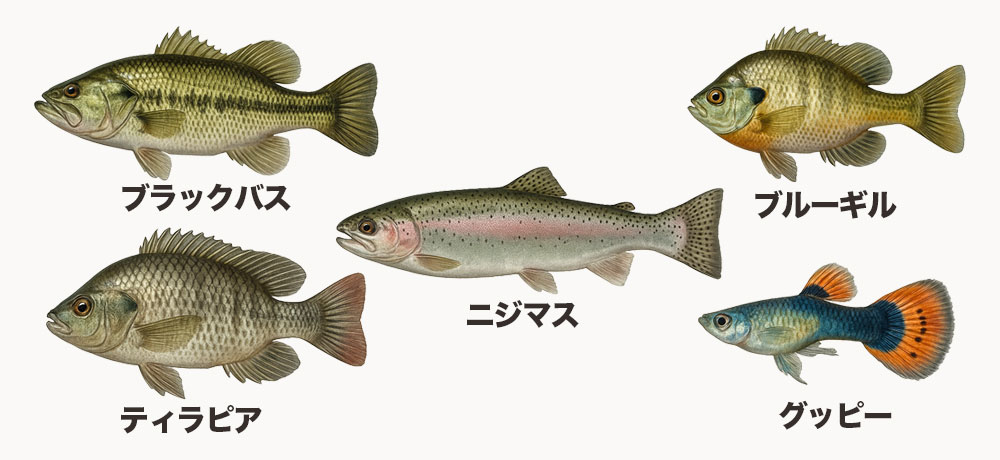

実例:定着している魚・定着していない魚

| 魚種 | 原産地 | 日本での定着状況 | 備考 |

|---|---|---|---|

| ブラックバス | 北アメリカ | 定着している | 自然繁殖し、各地の湖沼に拡大 |

| ブルーギル | 北アメリカ | 定着している | 在来魚を圧迫し問題視されている |

| ニジマス | 北アメリカ | 一部でのみ定着 | 北海道など一部で自然繁殖、全国的には人為的管理に依存 |

| ティラピア | 熱帯アジア | 定着している | 暖かい地域に限られる |

| グッピー | 南米 | 定着していない | 熱帯魚で冬を越せず自然環境に適応できない |

定着=生態系に新しい存在が恒常的に加わることを意味するため、生態系への影響は一時的な放流よりもはるかに大きく、「侵略的外来種」として警戒される対象になることもあります。

ニジマスは日本で認知されている?

ニジマスは日本で広く認知されています。食用としての価値やルアーフィッシング、フライフィッシングの対象として、一般的に知られています。

歴史的背景

ニジマスは1877年(明治10年)にアメリカから日本に導入され100年以上の歴史があります。各地で養殖が進み、地域によっては特産品として定着しています。また、釣り堀や管理釣り場でも人気が高く、レジャーとしての役割も担っています。

このように、ニジマスは長い年月をかけて日本の文化に深く根付いてきたのです。以来、養殖や放流が進められ、食用魚としての地位を確立してきました。

導入されてから、100年以上経っているので、ニジマスが外来種(外来魚)だと知らない人がほとんどです。

食用としてのニジマスの価値

ニジマスは味が良く、さまざまな料理に使われるため、消費者に人気があります。そのためニジマスは、日本全国で養殖され、スーパーや市場で広く流通しています。

ニジマスは日本での養殖が盛んであり、特に内陸部の淡水養殖業において重要な位置を占めています。ニジマスは養殖技術が確立されており、安定した供給が可能です。

| 順位 | 都道府県 | トン(t) |

|---|---|---|

| 1 | 静岡県 | 1,077 |

| 2 | 長野県 | 767 |

| 3 | 山梨県 | 702 |

| 4 | 栃木県 | 309 |

| 5 | 新潟県 | 218 |

| 6 | 岐阜県 | 201 |

| 7 | 愛知県 | 164 |

| 8 | 北海道 | 161 |

| 9 | 宮城県 | 146 |

| 10 | 群馬県 | 130 |

平成27年農林水産省 養殖ニジマス生産量概数値

ニジマスは、主に焼き魚として親しまれており、その美味しさから多くの家庭で利用されています。

ニジマスの塩焼きは炭火で焼くとさらにおいしくなります。

参考:ニジマスの塩焼きを炭火でふっくらジューシーに!おいしく仕上げるコツ

日本人はお刺身が大好きですが、ニジマスを生食する場合は注意が必要です。

参考:ニジマスは刺身で食べると危険なの?天然と養殖では違いがあるのか

ニジマスを海で養殖したものをトラウトサーモンといい、回転寿司など幅広く利用されています。

釣りやレジャーの対象魚

ルアーフィッシング、フライフィッシングなどの釣りに人気の魚です。釣り堀や川でニジマスを釣ることは一般的なレジャーとなっています。多くの釣り場でニジマスの放流が行われており、釣りのイベントも頻繁に開催されています。

ニジマスの釣り堀は、親子で釣りを楽しみ、新鮮なニジマスをその場で塩焼きにして食べるのは、特別な思い出になります。

とくに子供にとっては特別な思い出になります。

ニジマスは外来種なのに日本で認知されている理由:まとめ

この記事では、ニジマスが外来種であることについて、様々な角度から考察しました。

- ニジマスは1877年にアメリカから日本に導入された外来種

- ニジマスは外来生物法に基づき、外来種として厳格に管理されている

- ニジマスは捕食や競争により在来種に悪影響を与える可能性があります。

- ニジマスの放流や飼育は公的機関や認定された団体のみが許可されています。

ニジマスは1877年にアメリカから日本へ導入され、現在では食用やスポーツフィッシングの対象として広く親しまれています。一方で、外来生物法に基づく外来種として位置づけられており、生態系への影響を抑えるため、飼育や放流については厳格な管理が行われています。

捕食や生息域の競合により、ニジマスはヤマメやイワナなどの在来魚種へ影響を及ぼすおそれがあります。そのため、適切な管理と継続的な監視が重要とされています。なお、ニジマスにはアルビノニジマスやコバルトマスといった突然変異種も確認されています。

ニジマスの放流や飼育は、公的機関や認定を受けた団体に限って認められており、個人による無許可の放流は法律で禁止されています。これに違反した場合は、罰則の対象となります。

環境省や水産庁が示すガイドラインに沿い、地域の実情に応じた対応を行うことが、生態系の保全と持続可能な漁業活動の両立につながります。ニジマスが日本の自然環境に与える影響を正しく理解し、適切に取り扱う姿勢を持つことが、将来にわたって豊かな自然を守るために欠かせません。