アジの開きを盛り付けるときは身と皮はどっちが上?迷わない簡単ルール

焼きたてのアジの開き。香ばしい香りが立ちのぼるその瞬間、せっかくなら見た目にも美しく仕上げたい。そう思ったことはありませんか?

この記事では、アジの開きをただ焼くだけで終わらせず、「どう盛り付けるか」で料理全体の印象をぐっと引き立てるコツをご紹介します。

アジの開きは「身と皮、どっちを上にすればいいの?」「頭の向きは左?右?」そんな疑問を丁寧に解決していきます。

アジの開きの盛り付けは身と皮はどっちが上?

アジの開きをお皿に盛るとき、「身を上にするか皮を上にするか」で迷った経験がある人も多いのではないでしょうか。和食には一定のマナーや習慣があり、マナーや習慣に基づいた盛り付け方があります。

ただし、必ずしもそれに従わなければならないわけではなく、家庭や地域によっても違いがあります。ここでは一般的な基本と、それを踏まえた柔軟な対応について解説します。

頭を左に、身を上にして盛り付けるのが基本です

アジの開きは、基本的に“頭を左に身を上にして“盛り付けるのが一般的です。

- 身の部分は皮よりも明るくてきれいな焼き色がつくため、見た目が美しく仕上がります。

- 身を上にすると脂の照りが映えて美味しそうに見える効果があります。

- 身を上に盛り付けられていると食べやすいです。

- 和食の基本として「左上位(さじょうい)」の考え方があり、魚の頭を左に向けて盛り付けます。

たとえば居酒屋でよく見かけるホッケの開きも、ほとんどの場合、身が上に盛られています。理由は同じで、香ばしく焼けた面が見えると美味しそうに感じられるからです。アジも同様に、見栄えと食べやすさを考えて身を上にするのが定番とされています。

見た目の美しさと食べやすさを考慮して、アジの開きは「身を上・頭を左」に盛り付けるのが基本です。特におもてなしや写真に残したいときには、この盛り方をおすすめします。

家庭では家族に合わせて盛り付ける

家庭での盛り付けは、家族の食べやすさや好みに合わせて柔軟に考えるのが一番です。

小さな子どもや高齢者には、皮が上のほうが箸で身を取りやすい場合もあります。また、利き手や座る位置によって、頭が左ではなく右にあった方が食べやすいという声もあります。

和食の盛り付けには基本形がありますが、家庭ではあくまで「食べやすさ」と「思いやり」が優先されます。マナーにとらわれすぎず、家族に合った盛り付けを心がけることで、食卓がもっと心地よいものになります。

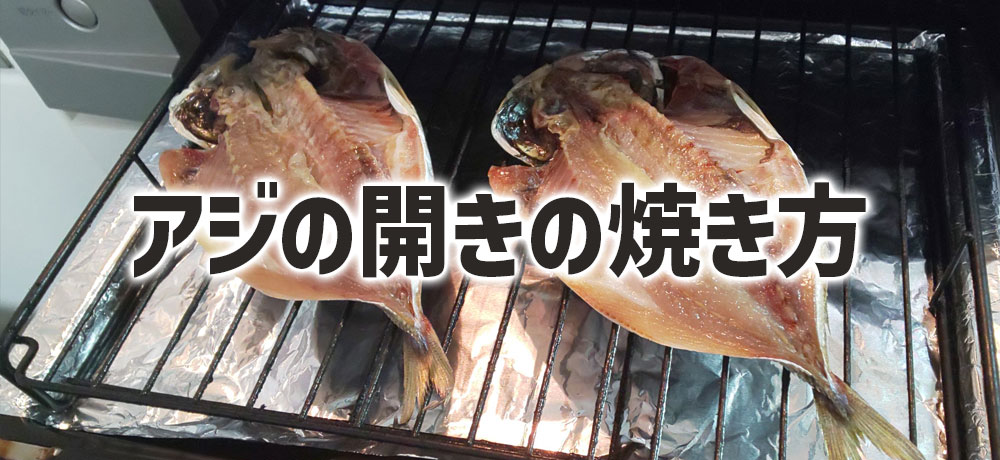

アジの開きの焼き方(グリル使った焼き方)

アジの開きを美味しく焼くためには、どちらの面から焼くか、また使用するグリルの種類によって手順が少し変わります。皮をパリッと仕上げたい、身をふっくらさせたい、焼き過ぎを防ぎたいといった目的に応じた方法を知っておくことで、家庭でもプロのような仕上がりが目指せます。

片面焼きグリルを使ったアジの開きの焼き方

アジの開きは身を上にしてグリルに入れ、皮を下にして焼き始めるのが基本です。

- グリルに入れるときは「頭を奥、腹を手前」に向けると、厚みのある頭側に均等に火が通ります。

- 片面焼きグリルは上火のみで加熱されるため、裏返しが必須です。

- 身を上にすることで焼き色が美しくつき、身のふっくら感を保ちやすくなります。

- 焼き時間の目安は、中火で身側を4〜5分、裏返して身側を3〜4分。火加減を見ながら調整します(魚の大きさによって調整が必要)

片面焼きグリルでは「身を上、皮を下、頭を奥」にして焼き、途中で裏返すことで両面をバランスよく焼き上げます。見た目も味も整った仕上がりになります。

両面焼きグリルを使ったアジの開きの焼き方

両面焼は身を上にしてグリルに入れ、途中で裏返さずそのまま仕上げます。

- グリルに入れるときは「頭を奥、腹を手前」に向けると、厚みのある頭側に均等に火が通ります。

- 両面焼きグリルは上下から同時に加熱されるため、ひっくり返す必要がありません。

- 身を上にすることで焼き色が美しくつき、身のふっくら感を保ちやすくなります。

- 焼き時間は、上火を弱めの中火で下火を弱火で5〜7分程度。グリル機種によっては前後するので、途中で確認が必要です(魚の大きさによって調整が必要)

両面焼きグリルでは「身を上、皮を下、頭を奥」にして焼き、ひっくり返さずに仕上げます。手間が少なく、焼きムラも出にくいので初心者にもおすすめです。

アジの開きの食べ方とマナー

和食では、魚の食べ方ひとつで「丁寧さ」や「思いやり」が表れます。ここでは、魚をひっくり返さない理由や、きれいに食べるためのコツを紹介します。

魚をひっくり返すのはマナー違反

アジの開き(焼き魚)を食べるとき、魚を裏返すのはマナー違反です。特に年配の方や食事作法に厳しい場面では、マナー違反とされることがあります。

アジの開き(焼き魚)は裏返さずに食べるのが和食の基本マナーです。骨の下側の身は、裏返さずに中骨を外して食べましょう。

ひっくり返さない配慮がもたらす食べやすさ

魚を裏返さずに食べる方法は、見た目だけでなく、実際に食べやすさも高まります。

- 裏返さないことで、骨の配置が変わらず、どこに骨があるか把握しやすくなります。

- 身が崩れず、箸で取りやすい形を保てます。

- 皮が下にある場合、身がしっかり箸で持てるので、スムーズに食べ進められます。

裏返さずに食べる配慮は、マナーだけでなく食べやすさにもつながります。箸の動きをシンプルに保ち、骨を避けながら身をきれいに取ることができます。

骨の外し方&最後までキレイに食べ切るコツ

骨をきれいに取り除いて、最後まで美しく食べ切るには順番と箸の使い方が大切です。

- まず表側の身を、頭から尾に向かって少しずつはがして食べます。

- 骨が見えたら、背骨ごとゆっくり持ち上げて外します。無理に引っ張ると崩れやすいので注意します。

- 骨を取り除いたあとは、下の身を優しくすくうように食べると、身が残らずきれいに取れます。

アジの開きにおすすめの添え物

アジの開きをより美味しく、そして美しく引き立てるためには、添え物の工夫が欠かせません。焼き魚はシンプルな分、添えるものによって印象が大きく変わります。

口の中をさっぱりさせたり、彩りを加えたりと、添え物には味だけでなく視覚的な役割もあります。ここではアジの開きにぴったりな添え物の一例を紹介します。

大根おろしや薬味で味も見た目も向上

アジの開きには大根おろしや薬味を添えると、脂っこさをやわらげ、見た目にも美しく整います。

- 大根おろしは魚の脂を中和して、口の中をさっぱりとさせてくれます。

- 大根おろしは消化を助ける酵素も含まれているため、胃にもやさしい添え物です。

- 大葉、みょうが、すだちなどの薬味は、香りや酸味を加えて味のアクセントになります。

- 焼き色が中心になる焼き魚に白や緑、黄緑が加わることで、見た目のバランスが良くなります。

大根おろしや薬味は、アジの開きの脂をやわらげて食べやすくするだけでなく、見た目も整えてくれる万能な添え物です。

美味しいアジの開きの見分け方

美味しいアジの開きは、身の色が自然でつやがあり、形がふっくらとしていて、乾燥しすぎていないものを選ぶのがポイントです。

- 身の色がくすんでないこと:自然な色で、くすんでいたり、黒く変色していないものは鮮度が良い証拠です。

- 表面にツヤがあること:乾燥しすぎて白くなっているものは、パサついた食感になりやすく、旨みが抜けています。

- 厚みがあること:身が薄すぎると、焼いたときに硬くなりやすいです。程よく厚みのあるものは焼いてもふっくらします。

- 臭いが気にならないこと:生臭さが強いものは鮮度が落ちています。魚らしい香ばしさがほんのりする程度が理想です。

アジの開きを選ぶときは、つや、厚み、身の色を見て判断しましょう。見た目の良さはそのまま味の良さにつながります。店頭で手に取るときは、まず「きれいに見えるか」を意識することが、美味しい一枚を選ぶコツです。

アジの開きの有名産地

アジの開きで有名な産地といえば、神奈川県の小田原と静岡県の沼津が代表格です。それぞれの地域には、気候や地形を活かした干物づくりの伝統があり、多くの人に親しまれています。

小田原も沼津も、海に面した温暖な地域で、アジの漁獲が豊富です。また、干物作りに適した風と日差しがあるため、古くから干物の名産地として知られています。

小田原(神奈川県)は相模湾に面した港町で、新鮮なアジが水揚げされます。とくに「黄アジ」と呼ばれる脂がのったアジは、小田原の名物として人気です。天日干しにこだわる老舗の干物店が多く、観光客にも喜ばれています。歴史のある干物文化と職人の技術によって、品質の高いアジの開きが作られています。

沼津(静岡県)は全国でもトップクラスの干物生産地で、「沼津ひもの」の名前は全国に知られています。晴天率が高く、山からの風もよく通るため、自然乾燥に最適な環境が整っています。多くの干物店が集まる港町では、毎朝のようにアジの開きが丁寧に干され、味・見た目ともに高品質なものが多く揃います。

アジの開きは天日干しがおいしい

天日干しで作られたアジの開きは旨みが凝縮されて風味豊かでおいしくなります。

天日干しとは、太陽の光と自然の風を使って魚を乾燥させる昔ながらの製法です。この方法には次のような良さがあります。

- 太陽の光によって表面がほどよく乾き、余分な水分が抜けることで、魚本来の味が濃縮されます。

- 自然の風が吹き抜けることで、身がふっくら仕上がりやすく、臭みも飛ばしてくれます。

天日干しは天候や時間に左右されるため、効率はよくありませんが、その分手間ひまをかけた味わいが感じられます。職人の経験や勘も生きる、昔ながらのやさしい味です。

また、機械干しは安定した品質や大量生産が可能ですが、一定の温度と風で乾燥させるため、風味や香りの出方には限界があります。一方、天日干しは自然の条件に合わせて乾燥が進むので、同じ魚でも日ごとの微妙な違いが味に深みをもたらします。

アジの開きは、天日干しのものを選ぶと、素材の良さがより引き立った味わいが楽しめます。

アジの開きの保存方法

アジの開きは、すぐに食べない場合は冷蔵よりも冷凍保存がおすすめです。ラップと保存袋を使って空気に触れないようにし、風味を保つのがコツです。

干物は保存性が高いと思われがちですが、家庭で扱う場合は冷蔵庫でも風味が落ちてしまいます。特にアジのように脂のある魚は、時間が経つと酸化して生臭くなることがあります。そのため、以下のような方法で保存するのが理想的です。

- 冷蔵保存するなら、購入日を含めて2日以内に食べ切るようにします。

- 冷凍保存する場合は、1枚ずつラップで包み、保存袋に入れて密封し、冷凍庫へ。できるだけ空気を抜くと、酸化や乾燥を防げます。

- 解凍は、食べる半日前に冷蔵庫へ移して自然解凍するのがベスト。急ぐときはラップのまま流水解凍でもOKです。

アジの開きは、風味や食感を保つためにも冷凍保存がおすすめです。ラップ+保存袋でしっかり包み、空気と乾燥を防ぐことが大切です。保存後は早めに食べ切るようにしましょう。

アジの開きを盛り付けるときは身と皮はどっちが上?:まとめ

この記事では、アジの開きをより美しく、そして食べやすく盛り付けるための基本とコツをご紹介しました。普段何気なく焼いているアジの開きも、ほんの少しの工夫で、食卓を豊かに演出する一皿へと変わります。

特に大切なポイントは次の通りです。

- アジの開きは「身を上、頭を左」に盛り付けるのが基本

- グリルでは「頭を奥に向ける」と均一に焼ける

- 魚を裏返さずに食べるのが和食のマナー

- 骨の外し方は「身→骨→裏の身」の順で丁寧に

- 大根おろしや薬味を添えると、味も見た目も引き立つ

見た目の整った盛り付けは、料理そのものの魅力を高めるだけでなく、食べる人への思いやりも伝わります。マナーや型にとらわれすぎず、食べる人にとっての「食べやすさ」と「美しさ」を意識することが、盛り付けの基本です。

これからアジの開きを焼くとき、この記事で紹介したポイントを思い出して、ぜひ自信をもって盛り付けてみてください。