メバルとカサゴの違いをやさしく解説!家庭料理に役立つ基礎知識

この記事では、「メバルとカサゴって何がどう違うの?」という疑問に寄り添いながら、見た目の違いや味の傾向、料理との相性、保存方法まで、初心者にもわかりやすく丁寧に解説します。

実は、目や口の形、背ビレや模様など、ちょっとしたポイントを押さえれば、意外と簡単に見分けることができます。また、それぞれの魚の持ち味を活かしたおすすめの料理法もご紹介。煮付け向きなのはどっち?塩焼きなら?刺身にできる?そんな疑問もすっきり解決します。

「どっちを買えばいい?」「冷凍しても大丈夫?」といった日常でよくある悩みにも答えながら、魚料理に少しでも自信が持てるようになる記事を目指しました。

魚の扱いにまだ慣れていない方や、家族のために魚料理に挑戦してみたい主婦の方にもぴったりの内容です。読み終える頃には、メバルとカサゴの違いがしっかり頭に入り、自分に合った選び方や料理方法が見えてくるはずです。

メバルとカサゴはどんな魚?基本的な違いを解説

メバルとカサゴはどちらも人気のある白身魚ですが、分類上も生態上もまったく別の魚です。見た目が似ているため混同されがちですが、それぞれの魚には明確な特徴と個性があります。

メバルってどんな魚?

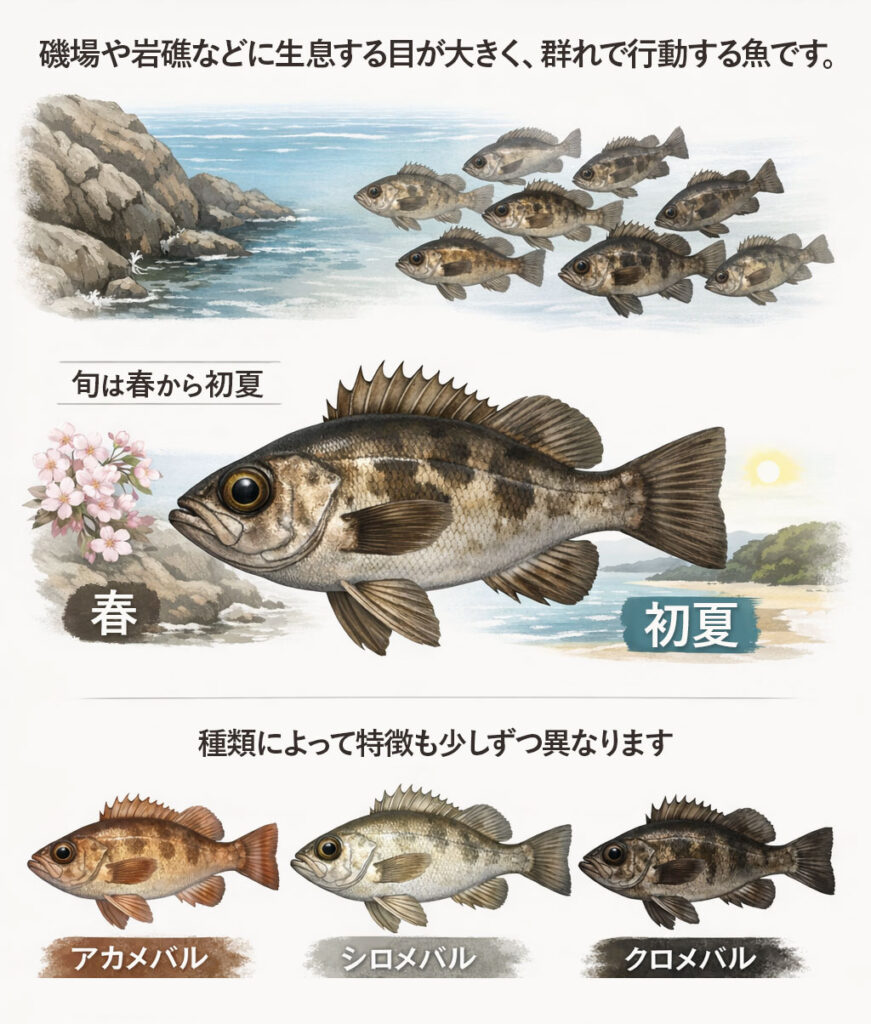

メバルは、磯場や岩礁などに生息する目が大きく、群れで行動する魚です。旬は春から初夏で、種類によって特徴も少しずつ異なります。

メバルは日本近海の浅い岩場や防波堤の周辺など、比較的身近な場所に広く生息しています。その大きな目は、光の少ない海中でも獲物を見つけやすくするために進化したもので、名前の「メバル」も「目が張っている」ことに由来しています。

メバルは、春から初夏にかけて旬を迎える繊細な白身魚で、種類によって色や生息域が異なりますが、どれも目が大きくかわいらしい見た目が特徴です。

アカメバル・クロメバル・シロメバルの3種+ウスメバル

もともと「メバル」と一括りに呼ばれていた魚ですが、2008年にDNA解析などからアカメバル・クロメバル・シロメバルの3種に分けられました(これらを総称してメバルと呼ぶこともあります)。

さらに東北地方などで主に漁獲されるウスメバル(沖メバル)という種類も加えると、一般にメバルと呼ばれる魚は4種類存在します。それぞれ生態や見た目、味わいに少しずつ違いがあります。

一般的にスーパーなどで見かけるのは、ウスメバル(沖メバル)が多いです。

- 基本情報:赤みが強く、最もよく見かける一般的なメバル。20〜30cm程度。

- 生態:浅い岩場に多く、小さな群れで行動する。春が旬。

- 見分け方:赤っぽい体色で、体型はスリム。頭が小さめ。

- 味の特徴:身がしっかり締まっており、旨味が強め。煮付けに最適。

- 基本情報:黒っぽい体色で、外洋寄りの沿岸で釣れる。最大30cmほど。

- 生態:潮通しのよい岩礁域に多く、群れをつくる。冬〜春が美味。

- 見分け方:地味な黒色で、模様はあまり目立たない。体はずんぐり型。

- 味の特徴:やわらかくてふっくらした身。淡白でクセがない。

- 基本情報:淡い色合いで、港や湾内に多い。30cm超の大型もいる。

- 生態:静かな内湾で、障害物の近くに生息。春に産仔。

- 見分け方:黒い横縞がはっきり。やや頭が大きく、胸びれが長い。

- 味の特徴:最もバランスが良い美味しさ。煮付けも刺身も◎

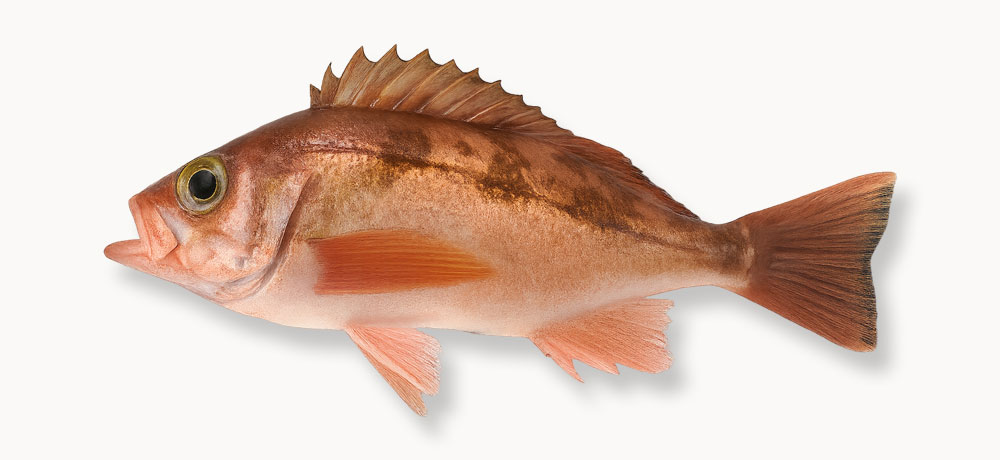

- 基本情報:沖合の深場に生息。最大40cm超、4種中最大。

- 生態:水深40〜150mの岩礁に群れで暮らす。東北などでよく獲れる。

- 見分け方:明るいピンク色でまだら模様。体高が高くて丸みがある。

- 味の特徴:身はやわらかめで上品な味。25cm前後が一番美味。

カサゴってどんな魚?

カサゴは海底の岩礁や岩の隙間に身を潜め、あまり動き回らずに獲物を待ち構える待ち伏せ型の魚です。縄張りを持ち、単独で生活することが多く、鋭い棘を持つゴツゴツとした体表は、まるで岩のような見た目をしています。

カサゴは年間を通じて漁獲されますが、特に美味しくなる旬は秋から冬〜春先にかけてとされており、寒い季節に脂がのって身も引き締まります。

平均的なサイズは全長20〜25cm程度で、釣りや市場に並ぶ個体の多くはこのくらいの大きさです。成長は遅く、30cmを超える個体は比較的まれで、40cm近いものは非常に珍しいとされています。

また、カサゴは地域によってさまざまな呼び名があり、関西では「ガシラ」、九州では「アラカブ」など、地域ごとの呼び名で親しまれています。

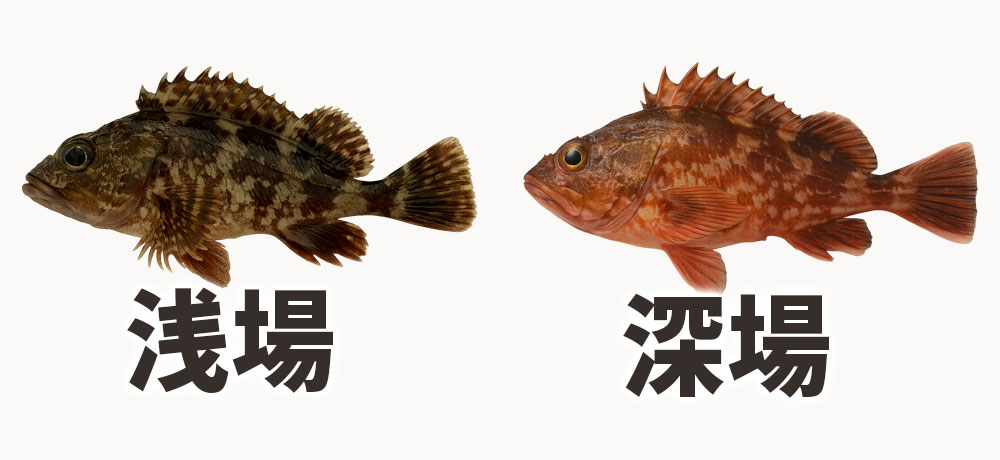

生息環境で変わるカサゴの体色

カサゴは、生息環境によって体の色が大きく変化する魚です。一般的には茶色~赤褐色のまだら模様ですが、浅場の岩礁域で暮らす個体は黒っぽい茶褐色になり、深い場所に棲む個体ほど鮮やかな赤色になる傾向があります。

これは周囲の環境に溶け込む保護色(カモフラージュ)のためで、浅い海では岩や海藻の色に合わせて地味な褐色をまとい、深場では赤色光が届かず赤い体色が暗灰色に見えるため逆に目立たなくなるのです。

実際、透明度の高い海域で釣れるカサゴは鮮やかな赤色ですが、湾内の濁った海域で釣れる個体は黄ばんだ茶色になることが多く、水質や底質(岩場・砂地)の違いによっても体色が微妙に変わります。

成長スピードや寿命の違いで見る魚としての価値

メバルもカサゴも成長がゆっくりで長生きする魚ですが、特にメバルのほうが寿命が長く、魚としての希少性や価値が高いといえます。

メバルは成長が遅くて長寿な魚で、10年以上生きる個体も珍しくありません。特にウスメバル(沖メバル)は、20年近く生きることもあります。一方で、カサゴも同様に長生きする魚で、平均して7〜10年程度の寿命を持っています。

メバルもカサゴもに1年で10cmに満たない程度しか成長しないことから、成長スピードは非常に遅いといえます。つまり、大きくなるまでに長い年月が必要なため、一度に多く獲られてしまうと個体数がなかなか回復しにくいという弱点もあります。

メバルとカサゴはどちらが高級魚?

一般的に、メバルのほうが「高級魚」として扱われることが多いですが、地域やサイズ、調理法によって評価が分かれる場合もあります。

メバルは「春告魚(はるつげうお)」とも呼ばれ、春の訪れを知らせる魚として珍重され、特に大ぶりのウスメバル(沖メバル)はで贈答品や高級店の煮付けなどに利用されます。

一方でカサゴも味の良さから人気があり、特に鮮度の高い大型の個体や刺身用の処理をされたものは高値で取引されることもありますが、全国的には「庶民派」のイメージが強く、メバルほど価格が安定して高いわけではありません。

高級魚:味の評価・希少性・見た目・調理用途など複数の要素で決まります。

メバルとカサゴの見た目の違い

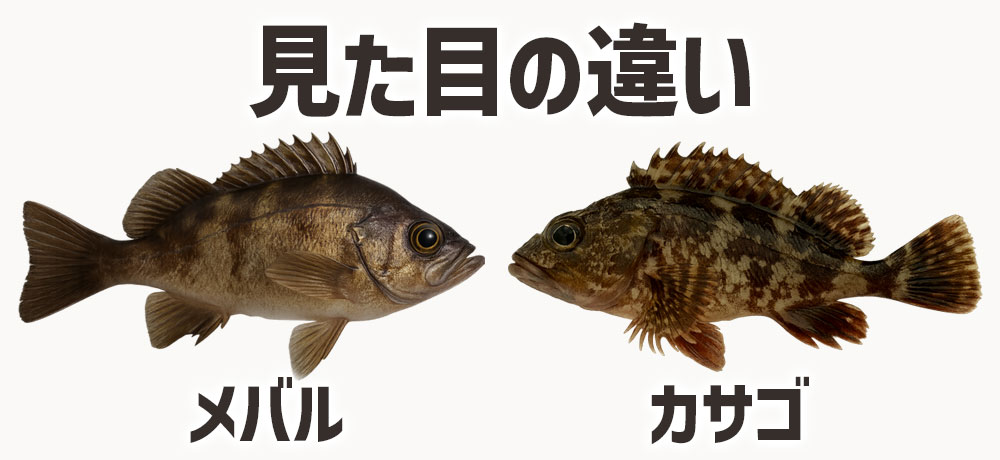

メバルとカサゴは姿がよく似ていますが、いくつかのポイントを見ると判別しやすくなります。

メバルは、名前のとおり目が大きく丸いのが特徴です。口は下あごがやや前に出ており、体は横から見ると平たく、縦に高い形をしています。背ビレは比較的長く、全体的に整った印象です。体色は黒や茶色、赤系が多く、縦縞や斑点が見られることもあります。

カサゴは、目がメバルよりやや小さめで、口は上あごが前に出ています。体形は丸みがあり、ずんぐりとした印象で、体高は低めです。頭やヒレには棘が多く、ゴツゴツした見た目をしています。体色は赤から褐色系が中心で、まだら模様が目立ちます。

目の大きさ、口の形、体形の違いに注目すると、メバルとカサゴは見た目だけでも判断しやすくなります。

| 特徴 | メバル | カサゴ |

|---|---|---|

| 目 | 大きく丸い | やや小さめ |

| 口 | 下あご(下唇)が前に出る | 上あご(上唇)が前に出る |

| 体形 | 体が側面から見ると平たく縦に高い(体高が高い) | 体形は丸くずんぐり(体高は低め) |

| 背ビレの形状 | 背ビレが長めで整っている | 頭部やヒレに棘が多くゴツゴツ。 |

| 色・模様 | 黒・茶〜赤系で縦縞や斑点があることも | 赤〜褐色系でまだら模様が多い |

目・口まわりの形状の違いで判断する方法

メバルとカサゴの顔つきを見ると、メバルは丸く大きな目を持ち下あご(下唇)が前に突き出ているのに対し、カサゴは目が相対的に小さく上あご(上唇)が前に突き出ています。この目と口元の違いが、両者を見分ける大きな手掛かりになります。

- メバル

メバルの目はやや上向きについており、口も斜め上に開きます。これは、水面方向に浮いている小魚やエビなどを狙う習性によるものです。 - カサゴ

カサゴの目は顔の横に付き、口は前方に大きく開きます。これは、目の前を通る獲物を一気に吸い込むスタイルに適した構造です。

メバルの和名「眼張(めばる)」は、大きく張り出した目に由来しています。実際にメバルは薄暗い岩場でも獲物を見つけられるように視力が発達しており、ぱっちりとした大きな眼をしています。一方でカサゴの目はメバルほど大きくありません。

また、口の形状は食性の違いと関係があります。カサゴは海底付近でじっとしていて、自分より下や目の前にいるエサを捕食することが多い習性があります。そのため、エサに食いつく際に上唇がエサに被さるように使われ、自然と上あごが前に突き出した口になりました。

逆にメバルは岩礁のまわりを遊泳し、水中層を広く動き回ってエサを探します。エサが自分より上の層にいても捕食できるように、下あごが前に出て上を向いた口をしています。

魚体と背ビレ・棘(とげ)の違いで見分ける

メバルとカサゴは体つきやヒレの棘の有無にも違いがあります。メバルの体は平たく滑らかで、背ビレやエラ周りの棘はあまり発達していません。

一方カサゴは頭が大きくゴツゴツしており、背中のヒレやエラ付近に太く尖った棘が多数あります。この棘の多さと体つきのゴツさが、カサゴ最大の特徴と言えるでしょう。

- メバル

メバルの背ビレは比較的滑らかで棘の並びが整っており、体全体も丸みがあり「ふっくら」した印象です。 - カサゴ

カサゴは背ビレの棘が1本ずつ太くてゴツゴツしており、体もやや扁平(へんぺい)で硬い感じがします。

体の形状の違いはそれぞれの生活習慣に由来します。メバルは群れで岩礁の周囲を泳ぎ回る行動的な魚です。そのため、水の抵抗を受けにくい薄く平たい体と、安定して泳げるすっきりした形をしています。また棘が少ない滑らかな体表のおかげで、群れで泳いでもお互いに邪魔になりにくいのでしょう。

これに対してカサゴは岩場の穴や海底でじっと身を潜め、待ち伏せてエサを捕る待ち伏せ型の魚です。カサゴは動かずに隠れている時間が長いぶん、体はずんぐりと厚みがあって頑丈です。

さらに、体表やヒレには硬い棘が発達していますが、これは外敵に襲われにくくする防御手段です。カサゴという名前の由来には諸説ありますが、一説には頭部に突き出た棘が笠(かさ)をかぶっているように見えることから「笠子(かさご)」と呼ばれるようになったとも言われています。それほど棘だらけでゴツゴツした外見をしているということです。

魚体の色・模様・体高の違いで見分ける

メバルとカサゴは体の色合いや模様にも違いが見られます。メバルの体色は全体に黒っぽい茶褐色または、赤系で、側面に薄い縞模様が数本入る程度の地味な外見です。

それに対してカサゴの体色は赤みを帯びた茶褐色で、白っぽい斑点を含むまだら模様の個体が多く、メバルよりも色柄がはっきりしています。

また、メバルは体高(縦方向の厚み)があり扁平な体形なのに対し、カサゴは体高が低く丸みのある体形をしています。色彩とシルエットの両方で違いが出るため、見比べると区別しやすいでしょう。

- メバル

メバルは茶色や赤茶系で、種類によっては縦縞や不規則な斑点がある個体も見られます。体は厚みがあり、立体的な形です。 - カサゴ

カサゴは赤褐色や茶系で、まだら模様が多く、保護色のように背景に溶け込みやすい体色をしています。体は横に広がり、やや扁平です。

魚の色や模様は生息環境によって変化します。メバルは岩礁の陰で群れ、水深が浅い沿岸部で暮らすことが多く、夕方や夜間に活発に動き回ります。そのため、体色は暗い海藻や岩陰に溶け込む黒っぽい色合いになり、ぼんやりとした縞模様も保護色として機能しています。

一方カサゴは海底の岩場にへばり付くように暮らし、自分の体を岩に紛れさせて敵や獲物から気付かれないようにしています。その結果、岩や海藻の色に似た茶色や赤みがかった迷彩模様を発達させました。

浅場のカサゴは褐色がかっていますが、深場に棲むカサゴほど鮮やかな赤色になる傾向があります。これは海中では赤い光が吸収されて目立たなくなるため、深場の真っ赤なカサゴも周囲からは暗い灰色に見え、結果的に保護色になるからです。

このように、それぞれの色彩や模様は環境に適応した結果なのです。また体型についても、メバルは扁平で体高があるため横から見るとひし形に近いシルエットですが、カサゴは胴体が丸く頭でっかちなので全体にずんぐりとした輪郭になります。

メバルの方がシュッと縦長で、カサゴの方がずっしり丸い印象になる理由は、泳ぎ回るかじっと隠れるかという生活スタイルの違いに起因していると言えるでしょう。

メバルとカサゴを味覚比較で選ぶならどっち?

メバルとカサゴは見た目は少し似ていますが、それぞれ味や食感に違った特徴があります。味覚で選ぶ場合、メバルはわずかに甘みがあって身が柔らかく、カサゴは身がプリッと引き締まっていて淡白(たんぱく)な旨みが持ち味です。

どちらも美味しい高級魚なので優劣をつけるのは難しいですが、料理方法やお好みによって「どっちが美味しいか」は変わってきます。以下では、煮付け・塩焼き・刺身といった調理別に、メバルとカサゴの味わいの違いを詳しく見ていきましょう。

メバルとカサゴの煮付けの違い

メバルの煮付けは身がホロホロと柔らかく甘みが感じられるのに対し、カサゴの煮付けは身が引き締まって歯ごたえがあり、味わいは淡白で上品です。どちらも煮付けにすると美味しい魚ですが、食感と風味に違いがあります。

メバルは、やわらかくしっとりした身と薄い皮が特徴で、煮汁をよく吸って見た目にも艶やかに仕上がります。一方、カサゴは身が締まっていて味も濃厚、骨も硬めで、力強い印象の煮付けになります。

見た目も味も上品な煮付けを楽しみたいならメバルがおすすめですが、濃い目の味付けでご飯と一緒にしっかり食べたいならカサゴも美味しい選択です。

煮付けは、魚の脂と煮汁が合わさることで味に深みが出る料理です。脂がのった時期を選ぶのがポイントです。

メバルとカサゴの煮付けの作り方

基本の煮付けはとてもシンプルです。下処理をした魚を、しょうゆ・みりん・酒・砂糖で煮るだけで、誰でも美味しく仕上がります。

- メバルまたはカサゴ:2尾(1尾150〜200g程度)

- しょうゆ:大さじ2

- みりん:大さじ2

- 酒:大さじ3

- 砂糖:大さじ1

- 水:100ml〜150ml(魚の大きさで調整)

- 生姜の薄切り:2〜3枚(臭み消し)

- 魚の下処理をする

- うろこを取る。

- 包丁で皮に2〜3本切れ目を入れる(味がしみやすくなる)

- 盛り付ける反対側の腹に切れ目を入れ、そこから内蔵を取り出す

- 霜降りをする:鍋にお湯を沸かす→氷水にとり、ぬめりや血合いを取る

- 鍋に調味料を入れる

水・しょうゆ・みりん・酒・砂糖・生姜を鍋に入れて中火にかける。 - 魚を並べる

煮汁が温まったら、魚を盛り付ける方をを上にして静かに入れる。 - 落とし蓋をして煮る

落し蓋やアルミホイルやで作った落とし蓋をして、中火〜弱火で10〜12分ほど煮る。 - 煮汁をかけながら煮詰める

落とし蓋を外し、煮汁をおたまでかけながら2〜3分煮て照りを出す。 - 盛り付けて完成

器に盛り、残った煮汁を少しかける。お好みで白髪ねぎや木の芽、柚子を添えてもOK。

メバルとカサゴを塩焼きにしたらどう違う?

香ばしさと身の引き締まりを重視するならカサゴ、ふっくら柔らかな焼き上がりを求めるならメバル。

カサゴは皮が分厚く、焼くことでその皮がパリッと香ばしくなります。皮と身の間にあるゼラチン質が加熱によってとろけ、全体の旨みを引き立てます。加熱しても身が崩れにくく、塩焼きにするとしっかりとした食感と香ばしさが楽しめます。

一方、メバルの塩焼きは、ふんわりと柔らかく、しっとりとした舌触りが特徴です。皮が薄く焦げやすいため、火加減に注意が必要ですが、上品でやさしい味わいを堪能できます。

香ばしさと野趣あふれる味を楽しみたいならカサゴの塩焼き、優しい味わいと柔らかい食感を重視するならメバルの塩焼きが向いています。

メバルとカサゴの刺身はどう違う?

メバルの刺身は淡白で上品な味わいですが、身質はやや硬めで新鮮な状態では少し歯ごたえがあります。ただし捌いてから一晩以上熟成させると旨みが増して身もほど良く柔らかくなり、美味しさを引き出せます。

一方、カサゴの刺身はコリコリとした弾力のある食感が特徴で、薄造りにするとほんのり甘みを感じられる白身の美味しさを楽しめます。どちらもクセがなくさっぱりしていますが、刺身では食感の違いが際立つと言えるでしょう。

お刺身では、メバルは熟成によって旨みが引き立つ上品でまろやかな味わいが特長で、カサゴは歯ごたえの良さとほんのりした甘みを楽しめるのが特長です。

柔らかくまろやかな刺身を味わいたいならメバル、コリコリとした食感を楽しみたいならカサゴ

メバルとカサゴの脂乗りと食感の違い

メバルはしっとりやわらかな身に脂がじんわりとのった上品な味、カサゴはプリプリとした弾力のある身に濃厚な旨みが詰まっています。脂の質感と食感の違いが、調理法によって印象を大きく変えます。

メバルとカサゴの旬の時期の脂乗りの違い

メバルの旬は地域差はあるものの3〜6月が中心で、春の産卵前後に脂がのりやすくなります。脂はあっさりとしていて、身全体にじんわり広がるような優しい口当たりが特徴です。

カサゴは冬から春にかけてが旬ですが、個体差が大きく、磯周辺に棲むカサゴほど脂のりが良い傾向があります。脂はやや濃厚で、皮と身の間のゼラチン質がとろけてコクを引き立てます。

メバルは「春の山菜と合わせたい優しい白身」、カサゴは「こってり味噌汁にも負けないしっかり白身」といったイメージです。

上品な脂の甘みを楽しみたいならメバル、より濃厚な旨みと脂のコクを求めるならカサゴが向いています。

メバルとカサゴの食感の違い:ほどける身質とプリプリ食感

メバルはふんわりと柔らかく口の中でほどけるような食感、カサゴはプリプリとして弾力があり噛みごたえがあります。

メバルは筋繊維が細く、崩れやすい柔らかな身質です。特に煮付けや蒸し料理にすると、舌の上でほどけるような上品な口当たりになります。

カサゴは身が引き締まっており、繊維がしっかりしているため、刺身や塩焼きでもプリッとした食感が残ります。熱を通しても身が締まりすぎず、歯ごたえと旨みをしっかり感じられます。

なめらかな口当たりや柔らかさを楽しみたいならメバル、歯ごたえと存在感のある食感を好むならカサゴがぴったりです。

メバルとカサゴの下処理のやり方

下処理の基本手順(ウロコ取り→内臓・エラ処理→血合い洗い→水気を拭く)は両魚で共通ですが、カサゴは毒棘への対策と厚い皮・硬いウロコへの力加減が重要です。メバルは薄い皮と細かいウロコを傷めない優しい操作が要点になります。

| 比較ポイント | メバル | カサゴ |

|---|---|---|

| 棘(とげ) | 背ビレに鋭い棘あり。毒は基本的にない | 背・腹ビレに毒棘あり。要カット |

| 皮 | 薄くて破れやすい | 厚めで丈夫。湯引き向き |

| ウロコ | 細かく薄い。軽い力で十分 | やや大きめで硬い。しっかり除去 |

メバルとカサゴは背ビレや棘(とげ)に注意

どちらも棘(とげ)が鋭い魚ですが、カサゴは毒棘があるため最初にヒレの先端をキッチンバサミで安全に切り落とすことが必須です。メバルも棘に注意しながら扱います。

カサゴの背ビレ・腹ビレの棘には毒腺があり、刺さると痛みと腫れを生じる場合があります。棘を先に処理しておくとウロコ取りや内臓処理の事故が大きく減ります。一方、メバルは毒はありませんが棘が鋭く、指先や手のひらを傷つけやすいです。

- まな板の下に濡れ布巾を敷き、魚が滑らないようにします。

- 耐切創手袋+使い捨て手袋を重ねて装着します。

- キッチンバサミを使い、背・腹・尻ビレの先端を根本から2~3mm残してカットします(カサゴは必須、メバルも推奨)。

最初に棘のリスクを取り除く段取りを入れると、以降の下処理が安全かつスムーズに進みます。とくにカサゴでは必ずヒレ先カットを行います。

ウロコ・内臓の取り方はどっちも同じ?

基本の流れは同じです。メバルは軽い力で丁寧に、カサゴはやや強めに確実に取ることを意識します。どちらもウロコ取りと血合いの徹底洗浄で仕上がりが良くなります。

メバルのウロコは細かく、強くこすると皮が破れやすいです。カサゴのウロコはやや硬く、取り残しが臭みや食感の悪化につながります。

- ウロコ取り:袋のの水中で、ペットボトルキャップやスプーンで尾から頭へ軽くこすります(メバルは軽め、カサゴはしっかり)。胸ビレ・腹ビレの付け根や頭部も忘れずに。

- 内臓・エラの処理:下顎の裏から包丁を入れてエラ膜を切り、エラをつまんで引き出します。肛門から腹を開き、内臓をまとめて外します。煮付けの場合は盛り付ける反対側の腹に切れ目を入れ、そこから内蔵を取り出します。

- 血合い洗い:背骨沿いの血合いをブラシや爪でかき出し、流水で丁寧に洗います。

- 水気を拭く:キッチンペーパーでしっかり拭き、冷蔵または調理に進みます。

血合い:背骨沿いにたまる血の筋。臭みの原因になる。

霜降り(煮付け・汁物):鍋にお湯を沸かす→氷水にとり、ぬめりと臭みを除去。

失敗しないメバルとカサゴ選び方

新鮮さの見極め、用途に合った形(切り身か一尾か)、そして価格帯の理解の3点を押さえれば、メバルもカサゴも失敗せずに選べます。迷ったら「目・エラ・身のハリ」をチェックし、調理法から逆算して形を決め、値段はサイズと鮮度で比較します。

新鮮なメバルとカサゴの見分け方

目が澄んでいる、エラが鮮紅色、身にハリと透明感があるものを選びます。皮の色は個体差があるため、色味よりも鮮度を優先します。

- 目:黒目が丸く澄み、白濁やへこみがないこと。

- エラ:鮮やかな紅色〜赤。くすんだ茶色は鮮度低下のサイン。

- 身のハリ:指で軽く押して戻る弾力。腹がだらんと垂れないこと。

目・エラ・身のハリを3点セットで見れば、色に惑わされず新鮮な魚を選べます。

購入は切り身と一尾丸ごとだとどっちがいい?

調理に慣れていないなら切り身、出汁や煮付けを楽しみたいなら一尾。刺身や塩焼きなど目的から逆算して選びます。

- 切り身の利点:下処理不要で時短。小骨が取りやすく、初心者でも扱いやすい。

- 一尾の利点:頭や骨から旨い出汁が出る。煮付け・汁物・アラ汁が格段に美味しくなる。

時短重視なら切り身、旨みと満足感を狙うなら一尾。献立と時間で最適解が変わります。

アラ:アラとは頭や骨など食べられる部位の総称。

メバルとカサゴの価格の違いはある?

一般的にはメバルのほうが高値になりやすいですが、サイズ・鮮度・産地・季節で逆転もあります。カサゴは庶民的な価格帯から、活けや大型は高値まで幅があります。

- メバルは春の人気魚で需要が高い。特に大ぶりや活けは高値。

- カサゴはサイズが小ぶりな個体が多く相場は安定。ただし活け・大型・刺身用は高くなります。

価格はサイズ・鮮度・処理で決まりますが、どちらも活け締め・血抜きの処理がされたものは値段が上がります。

活け締め:活け締めは魚を即時に締めて鮮度を保つ処理。

血抜き:血抜きは血を抜いて臭みを抑える工程です。

メバルとカサゴの上手な保存方法

メバルとカサゴは「下処理を早めに行い、用途に合わせて冷蔵・冷凍保存すること」が、美味しさを保つための最も効果的な方法です。どちらの魚も鮮度が命なので、買ってきたらなるべくすぐに処理して保存するのがポイントです。

メバルとカサゴの冷蔵・冷凍の保存方法

短期間の保存は冷蔵、中期間保存は下処理したうえでの冷凍が適しています。

メバルやカサゴは、鮮度が落ちると臭みや食感の変化が特に目立ちやすい魚です。そのため保存には注意が必要です。冷蔵保存なら1日〜2日で、長く保存したい場合は、ウロコや内臓を取り除いた下処理をしてから冷凍するのが理想です。

下処理済みで冷凍しておけば、解凍後にすぐ調理に使えるため、忙しい日でもスムーズに料理ができます。

保存する時間の長さによって冷蔵と冷凍を使い分けましょう。冷蔵は1日以内の使用に、冷凍は1週間以上の保存に向いています。

下処理しておくと便利な保存テクニック

下処理をしてから保存すると、臭みを抑えられるうえに、調理の手間が大幅に減ります。

ウロコと内臓を取り除いた状態で保存すると、鮮度を保ちやすくなり、解凍後すぐに調理に使えるため非常に便利です。また、あらかじめ煮付け用や唐揚げ用にカットしておけば、料理の流れがスムーズになります。

さらに、下味をつけてから冷凍すれば、冷凍焼けや酸化を防ぎつつ、味もしっかりと染み込んで時短調理にもなります。

冷凍焼け:冷凍中に表面の水分が抜けて乾燥し、味や食感が悪くなる状態。

メバルとカサゴの違いをやさしく解説:まとめ

この記事では、「メバル」と「カサゴ」の違いについて、見た目や味、調理法など多角的に比較して解説しました。料理初心者の方や主婦の方でも、「メバル」と「カサゴ」を迷わず判断できるようにポイントをまとめてご紹介しました。

特に重要なポイントは以下の通りです。

- 見た目の違い:

- メバルは目が大きくて丸く、体高が高い。

- カサゴは口が大きく、ゴツゴツした印象でヒレの棘が鋭い。

- 色や模様の違い:

- メバルは赤・黒・白など複数のカラーバリエーションがある。

- カサゴは茶色〜赤茶色で、斑点模様が特徴的。

- 味の違い:

- メバルは繊細で上品な味わい。煮付けに向いており、身がふっくら柔らかい。

- カサゴは旨みが濃く、塩焼きや唐揚げにすると風味が際立つ。

- 生息場所と旬:

- メバルは浅場〜中層の岩場に生息し、春が旬。

- カサゴはより深場にも生息し、冬〜春が美味しい時期。

- 地方での呼び名:

- カサゴは地域によって「ガシラ」「アラカブ」など、さまざまな別名がある。

- 保存や調理のポイント:

- どちらの魚も鮮度が命。下処理して冷凍保存しておくと便利。

メバルとカサゴはどちらも家庭料理に取り入れやすい白身魚ですが、味の特徴や調理法によって選ぶといいです。例えば、「煮付けならメバル」「揚げ物や塩焼きならカサゴ」と覚えておくと便利です。