大根の部位ごとの特徴を活かした使い分けをすると料理が劇的においしくなる

大根は一本の中でも葉元・中央・先端で味や食感が大きく違うため、部位ごとに適した調理法を知っているかどうかで、料理のおいしさが大きく変わります。

例えば、同じ大根おろしでも、部位によって甘さや辛さが驚くほど違います。煮物やサラダ、薬味にする場合も、部位ごとに使い分けることで無駄なく、おいしく大根を活用できるようになります。

「大根の部位の使い分け」で、こんな悩みをお持ちではないでしょうか?

- 大根の葉元・中央・先端でどんな違いがあるのか知りたい

- 料理に合わせて、どの部位を使うのがベストなのか分からない

- 大根を最後まで無駄なく使い切る方法を知りたい

この記事では、大根の部位ごとの特徴や味の違いをわかりやすく解説し、それぞれに合ったおすすめの調理法も具体的に紹介します。この記事を読めば「大根をどう使えばいいか」が分かります。

今日の献立に大根を使う方はもちろん、大根をもっと上手に使いこなしたい方にも役立つ内容です。

大根の部位を使い分けて料理上手に

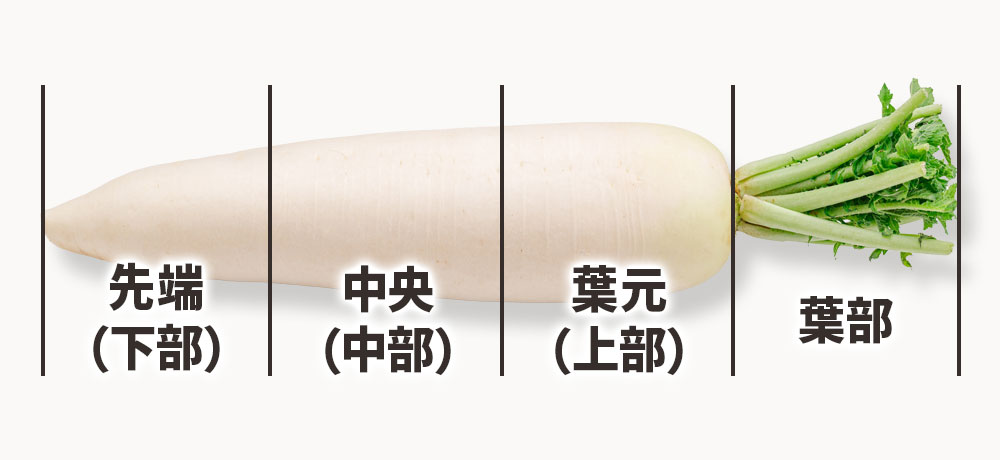

大根は、一本の中でも「葉元」「中央」「先端」と部位によって味や食感が異なります。それぞれの特徴を理解して使い分けることで、料理のおいしさを最大限に引き出せます。無駄なくおいしく使い切るためにも、部位ごとの違いを知っておくことが大切です。

大根の部位の違いを知らないと損をする

大根は部位ごとに味・食感・水分量が異なるため、特徴を知らないと料理がうまくいかないことがあります。例えば、甘みの強い葉元を煮物に使うと味が薄く感じたり、辛味の強い先端をサラダに入れると辛すぎることがあります。

このように、部位の違いを知らずに調理すると、せっかくの大根の持ち味を活かせず、料理全体の仕上がりに影響することがあります。

| 部位 | 特徴 |

|---|---|

| 葉元(上部) | 甘みが強く、水分が豊富で柔らかい |

| 中央(中部) | クセが少なく、味と食感のバランスがよい |

| 先端(下部) | 辛味が強く、水分が少なく引き締まっている |

大根の葉元(上部)の特徴と味の違い

大根の葉元は甘みが強く、水分が多いため、生で食べる料理に最適です。

大根の上部は葉に近いため、光合成で作られた糖分が多く含まれています。この糖分が自然な甘みを生み出し、口当たりのやさしい味わいにつながります。さらに、この部分は繊維がとても柔らかく、噛んだときにスッと切れる心地よさがあります。

また、水分が非常に豊富で、切った瞬間にもジューシーさを感じられるほどのみずみずしさがあります。そのため、サラダや大根おろしなど生食に使うと、甘さと食感の両方を最大限に楽しむことができます。

大根の中央(中部)の特徴と味の違い

大根の中央は味・食感・水分量のバランスが最もよく、幅広い料理に使える万能な部位です。

大根の中央部分は葉元と先端の中間的な性質を持っています。甘さも適度で辛味も少なく、繊維がきめ細かく均一なので、煮る・焼く・おろすといったどんな調理法にも対応します。

さらに、この部位は火を通すと柔らかくなりすぎず、程よい食感を保ちながら味をしっかりと吸収します。そのため、煮物や炒め物では出汁や調味料をしっかり抱き込み、料理全体の味を引き立てる役割を果たします。

生食でもクセがなく食べやすいので、大根おろしやサラダでも使いやすい万能な部分です。

中央部分ははクセが少なくどんな調理法にも向いているため、大根を使う際にはまず中央部分を中心に考えると失敗が少なくなります。

大根の先端(下部)の特徴と味の違い

大根の先端は辛味が強く、水分が少ないため、薬味や漬物などピリッとした風味を活かす料理に向いています。

先端は地中に深く埋まっているため、辛味成分である「イソチオシアネート」が多く含まれています。この成分は、噛んだときやおろしたときに細胞が壊れることで生成され、独特のツンとした強い刺激を生み出します。

特に水分が少なく繊維が締まっているため、辛味がより凝縮されて感じやすいのが特徴です。そのため、この部位は辛味を生かした料理にぴったりで、薬味や漬物などでは他の部位よりも風味が際立ちます。

イソチオシアネート:大根やわさびなどに含まれる辛味成分で、殺菌作用や消化促進の働きがあります。

大根の葉も部位のひとつ

大根の葉は栄養価が高く、炒め物やふりかけなどでおいしく活用できます。

大根の葉にはビタミンA、ビタミンC、カルシウム、鉄分などの栄養素が豊富に含まれています。これらの成分は体の健康維持に役立つと言われることがありますが、あくまで一般的な情報であり、効果には個人差があります。

根よりも栄養価が高いとされるため、葉を捨ててしまうのはとてももったいないです。軽く下ゆでしてアクを抜けば、炒め物や和え物、スープなど幅広い料理に活用でき、日々の献立に彩りを添えることができます。

大根の葉は活用方法も多彩なので、捨てずに工夫して使いましょう。

大根おろしに差がつく大根の部位の使い分け

大根おろしは、同じ大根を使っても部位によって味や風味が大きく変わります。甘くてマイルドなおろしにしたい場合と、ピリッと辛いおろしを楽しみたい場合とでは、選ぶ部位を意識することで理想の味に近づけます。

さらに、おろし器具によっても食感や風味が変わるため、部位と器具の両方を工夫することで、よりおいしい大根おろしが作れます。

大根の葉元(上部)はマイルド派におすすめ

大根の葉元は甘みが強く、水分が豊富なので、辛さ控えめでマイルドなおろしを作りたい人に向いています。

葉元は日光をたっぷり浴びるため光合成が盛んで、糖分を多く蓄えています。この糖分が自然な甘みを生み出し、おろしにしたときも辛味が少なくなります。さらに、繊維が柔らかく水分も多いため、ふんわりとした口当たりの大根おろしになります。

- 焼き魚や和風ハンバーグの付け合わせに

- 和え物やサラダに加えて爽やかな甘さをプラス

- おろしポン酢でさっぱりした副菜に

大根の葉元は辛味が少なく、みずみずしいおろしを作りたいときに最適な部位です。

大根の先端(下部)はピリ辛派にぴったり

大根の先端は辛味が強く、しっかりとした風味を出したい人や、料理にアクセントを加えたい人におすすめです。

先端には辛味成分である「イソチオシアネート」が多く含まれています。この成分はおろす際に細胞が壊れることで生成され、ツンとした刺激的な辛さを生み出します。また、水分が少なく繊維が締まっているため、おろしたときに濃厚で辛味のあるおろしができます。

- 天ぷらや揚げ物に添えて油っぽさを和らげる

- 蕎麦やうどんの薬味として辛味をプラス

- 焼き魚の引き立て役として活用

大根の先端は、ピリッと辛いおろしを作りたいときや料理のアクセントを加えたいときに最適な部位です。

おろし器具で味も変わる?おろし金の選び方と使い方

大根おろしは、おろし金の種類や材質によっても味や食感が変わります。部位の特徴と器具を組み合わせることで理想のおろしを作れます。

おろし器具には、金属製・セラミック製・プラスチック製などさまざまな種類があります。

| おろし器具 | 特徴 |

|---|---|

| 金属製おろし金 | 細かくおろせるため、なめらかで水分の多いおろしになる |

| セラミック製おろし器 | 繊維をつぶさず軽い力でおろせるため、ふんわりとした食感に仕上がる |

| プラスチック製おろし器 | おろしやすく後片付けも楽で、初心者にも扱いやすい |

| 鬼おろし | 刃が粗く繊維を潰さないため、水分が少なく食感がしっかり残る |

大根の部位の特徴と、おろし金の種類やおろし方を工夫すれば、大根おろしの味と食感を自在に変えられます。

買い物前に知っておきたい!大根の鮮度の見極め方

大根は鮮度によって味や食感が大きく変わります。新鮮な大根はみずみずしく甘みが強い一方で、鮮度が落ちるとスが入り、水分が抜けて食感が悪くなります。買い物のときにちょっとしたポイントを知っておくだけで、よりおいしい大根を選ぶことができます。

新鮮でおいしい大根を見分けるポイント

新鮮な大根は、見た目と触感の両方で見極めることが大切です。葉や表面、重さをしっかり確認しましょう。

大根は収穫後すぐに水分が失われていく野菜です。新鮮な大根の特徴は以下のとおりです。

- 表面が白くハリがあり、傷やしわがない

- 持ったときにずっしりと重みを感じる

- 葉付きの場合は、葉が鮮やかな緑でしおれていない

逆に、表面にひび割れや黒ずみがあるもの、葉が黄色くなっているものは鮮度が落ちている可能性があります。

見た目の色ツヤ、重さ、葉の状態をチェックすることで、簡単に新鮮でおいしい大根を見極められます。

大根の部位ごとにお得な大根を見つけるコツ

料理に合わせて、大根の部位を意識して選ぶとお得に使い切れます。

大根は葉元・中央・先端で味や食感が異なります。スーパーではカット大根として部位ごとに販売されていることもあります。

- 葉元(上部):甘みがあるのでサラダやおろし向など生食向き

- 中央(中部):クセがなく万能なので煮物や炒め物に最適

- 先端(下部):辛味が強く、漬物や薬味におすすめ

料理に使う部分を決めて購入すれば、必要な部位だけを選べるため無駄がなくなります。

大根を丸ごと1本買う?カット大根を選ぶ?

家族でたっぷり使う予定があるなら丸ごと1本を買うとコストパフォーマンスが高く、葉元から先端まで幅広い料理に活用できます。一方で、一人暮らしや少量だけ使いたい場合は、必要な分だけカット大根を購入することで無駄が少なくなります。

- 丸ごと1本:鮮度が長持ちし、葉元から先端まで使い分けられる

- カット大根:必要な量だけ購入できるので、使い切りやすい

ただし、カット大根は断面から水分が抜けやすいため、購入後はできるだけ早めに使うことをおすすめします。

大根の保存方法と賢い使い切り術

大根は部位ごとに性質が異なるため、保存方法を工夫すると鮮度を長く保てます。正しい保存法を知ることで、大根を最後までおいしく食べ切ることができ、無駄も減らせます。

ここでは葉付き大根の下処理から冷蔵・冷凍の保存法、さらに使い切るための調理順序まで詳しく解説します。

葉付き大根はすぐに切り分け!長持ちさせる下処理

葉付きの大根は購入後すぐに葉を切り落とし、根と葉を別々に保存すると鮮度が長持ちします。

葉は根よりも呼吸量が多く、水分を吸い上げ続けるため、付けたままにすると根が乾燥してスが入りやすくなります。そのため、買ったらすぐに葉を切り分けて保存することが大切です。

葉は湿らせたキッチンペーパーで包み、保存袋に入れて冷蔵庫へ。根は新聞紙で包んで立てた状態で保存すると水分を保ちやすいです。

大根の冷蔵・冷凍保存のコツと部位ごとの適した保存方法

大根は部位に合わせた保存法を選ぶことで、食感や風味を保ちながら長持ちさせられます。

大根は上部・中央・下部で性質が違うため、保存方法も工夫するとさらにおいしく使えます。例えば、葉元は水分が多く乾燥しやすいのでしっかりとラップで包む必要があり、中央は比較的安定しているため新聞紙で包んで立てて保存するのが効果的です。

先端は辛味が強くおろし用に向いているため、使う予定がある場合はあらかじめカットして密閉袋に入れるなど、用途を考えた保存法が鮮度と味を長持ちさせるコツです。

- 葉元(上部)

ラップで包んで冷蔵庫の野菜室へ。水分を逃さないようにするのがポイント - 中央(中部)

新聞紙で包み、立てて保存。食感を損なわずに長持ち - 先端(下部)

水分が少なく辛味が強いため、すりおろす予定がある場合はカットして冷蔵庫へ

- 煮物用

輪切りやいちょう切りにして下茹でしてから冷凍すると、解凍後も煮崩れしにくい - おろし用

おろして小分けし、ラップに包んで冷凍。解凍は自然解凍がおすすめ

大根を最後までおいしく食べ切るための調理順序と活用

大根は部位や鮮度に応じて使う順序を工夫すると、無駄なく最後までおいしく食べ切れます。

鮮度が落ちやすい葉や葉元は早めに使い切るのが基本です。中央や先端は比較的日持ちするため、保存期間を考えて後から使うと効率的です。また、使い切りの工夫としては以下の方法が有効です。

- 葉は炒め物やふりかけにして早めに消費

- 中央は煮物や炒め物など加熱調理で活用

- 先端はすりおろしや漬物に使うと最後まで無駄がない

大根を使い切るのは、賞味期限の近い食材から順番に冷蔵庫を片付けるイメージです。鮮度の高い状態で調理すれば、最後までおいしく食べられます。

大根の部位別の栄養

大根は部位によって含まれる栄養や働きが異なります。上部、中央、先端、そして葉にはそれぞれ特徴があり、料理に合わせて使い分けることで大根の栄養を最大限に活かせます。ここでは大根の部位別の栄養をわかりやすく解説します。

大根の上部は酵素が豊富!生で食べて健康効果アップ

大根の上部は消化を助ける酵素が多く含まれているといわれており、生で食べるとその特徴を活かしやすいとされています。

大根には「アミラーゼ」や「プロテアーゼ」などの消化をサポートするとされる酵素が含まれています。これらは熱に弱い性質があるため、生で食べることで本来の働きをより活かせる可能性があります。

特に大根の葉元(上部)は光合成が盛んなため、酵素が比較的多く含まれるとされるといわれます。

アミラーゼ:デンプンを糖に分解する酵素です

プロテアーゼ:タンパク質を分解する酵素です

大根の上部は酵素が多く、生で食べることでその働きを活かせるため、サラダや大根おろしなどに向いています。

大根の辛味成分イソチオシアネートの効果

大根の先端部分には「イソチオシアネート」と呼ばれる成分が多く含まれるとされており、この成分はツンとした辛味を感じさせる特徴があります。料理の風味を引き立てる役割があります。

大根をおろしたり噛んだりすると、細胞が壊れて酵素が働き、イソチオシアネートが生成されるとされています。この成分は揮発性が高く、ツンとした辛さや香りを与えるため、料理のアクセントになることが多いです。

イソチオシアネートは、大根の先端部分ほど多く含まれる傾向があり、辛味が強いのはこのためといわれています。

イソチオシアネート:大根やわさびなどの辛味野菜に含まれる揮発性の辛味成分です。

大根の先端部分はイソチオシアネートが豊富で、料理にピリッとした刺激を加えたいときに最適です。

大根の葉はビタミンたっぷり

大根の葉にはビタミンやミネラルが多く含まれているといわれており、さまざまな料理で活用しやすい食材です。大根の葉は捨てずに活用することで、栄養バランスを意識した料理作りに役立つ可能性があります。

大根の葉にはビタミンA、ビタミンC、カルシウム、鉄分など、さまざまな栄養素が含まれているといわれています。大根の葉を使うことで、根だけでは摂りにくい栄養素を補える可能性があります。

大根の部位ごとの特徴を活かした使い分け:まとめ

この記事では、大根の部位ごとの特徴や使い分けについて詳しく解説しました。大根は部位によって風味や食感、栄養価が異なるため、それぞれの特徴を知ることで料理の幅が広がり、食材を無駄なく使い切ることができます。

最後に、この記事の重要なポイントをまとめます。

- 大根の上部(葉に近い部分)

甘みが強く、水分が多くみずみずしいため、生で食べる料理に向いています。サラダや大根おろし、浅漬けなどに最適です。 - 大根の中央部

甘さと食感のバランスが良く、さまざまな料理に使いやすい万能部分です。煮物やおでん、おろしなど幅広く活用できます。 - 大根の先端(根に近い部分)

辛味成分「イソチオシアネート」が多く含まれ、ピリッとした風味が特徴です。辛味大根おろしや薬味など、料理のアクセントにおすすめです。 - 大根の葉

ビタミンやミネラルを多く含み、炒め物や味噌汁、ふりかけなどに活用できます。捨てずに使うことで栄養バランスを高めることができます。

大根は一本でさまざまな味わいや食感を楽しめる食材です。部位ごとの特徴を意識して使い分けることで、料理の仕上がりが格段に良くなり、食卓がより豊かになります。余った部分は冷蔵や冷凍で保存して計画的に使い切るのがおすすめです。

大根を上手に使い分けることで、栄養も味も最大限に引き出すことができます。