車海老がおがくずの中に入っている理由と正しい扱い方法を徹底解説

贈答品やふるさと納税で届いた箱を開けてみると、木くずのようなものに包まれた車海老がゴソゴソと動いていた。そんな光景に驚いたことはありませんか?

こんな疑問や戸惑いを感じた方も多いはずです。

- このおがくずは何のため?

- どうやって車海老を取り出せばいいの?

- このまま保存して大丈夫?

この記事では、車海老がおがくずに包まれて届く理由から、おがくずに入ったままの状態での扱い方、安全な取り出し方、適切な保存方法、さらには料理別の下処理のコツまでを丁寧に解説します。

跳ねる車海老の対処法や、おがくずの処分方法といった“ちょっと困る”リアルな悩みにも対応しているので、初めて車海老を扱う方でも安心して読むことができます。

「なぜおがくず?」「どうすればいいの?」「失敗したくない!」そんな不安を解消し、せっかくの新鮮な車海老を一番おいしく味わうための知識が、この記事に詰まっています。

なぜ車海老がおがくずの中に入っているのか

車海老を購入したとき、箱の中におがくずと一緒に入っていることがあります。また、贈り物として車海老をいただいたときに、箱の中におがくずが入っている様子に驚いた経験がある方もいるかもしれません。

しかし、これは意味のある梱包方法です。おがくずは単なる詰め物ではなく、車海老を生きたまま運ぶための重要な役割を担っています。

車海老を生きたまま運ぶためにおがくずが入っている

車海老はおがくずに包むことで、生きたまま消費者のもとに届けることができます。

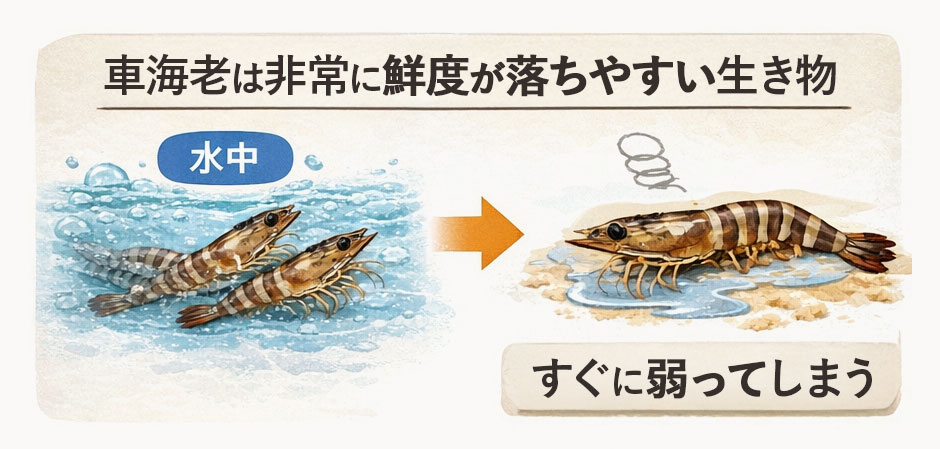

車海老は非常に鮮度が落ちやすい生き物です。水中から出した状態で放置すると、すぐに弱ってしまいます。

しかし、呼吸ができる状態を保ちつつ、適切な湿度や温度を維持すれば生きたまま輸送できます。おがくずはそのために最適な素材です。

おがくずは車海老を輸送中に生かしておくための重要な環境づくりの素材です。鮮度を保ち、品質のよい状態で届けるために使われています。

なぜおがくずで生きたまま運べるのか?

おがくずは車海老が生きた状態で届くようにするための、自然で効果的な梱包材です。

おがくずには3つの役割があります。

- 保湿:適度な湿気を保ち、車海老の乾燥を防ぐ

- 保温:温度変化を和らげ、外気の影響を受けにくくする

- 衝撃緩和:車海老が動いたときの衝撃をやわらげる

呼吸と水分を同時に保てるエラの構造

車海老は頭部にあるエラに水分を蓄え、その水分中の酸素を使って呼吸することができます。この仕組みにより、海水がなくても数日間は生きていられます。おがくずに埋めることで、エラの水分が蒸発せずに保たれ、呼吸が可能な状態を維持できます。

適度な湿度と通気性を両立する素材

おがくずは吸水性がある一方で通気性もあり、湿気を逃がしすぎず適度な環境を保ちます。これにより、車海老のエラや殻が乾燥せず、体へのダメージを軽減できます。

外部からの衝撃をやわらげるクッション性

輸送中に発生する揺れや衝撃は、車海老にとって大きなストレスになります。おがくずは繊維が細かく柔らかいため、衝撃を吸収し、車海老の体を守ってくれます。

車海老を生きたまま運ぶメリットとは

車海老を生きたまま運ぶことで、鮮度・味・見た目のすべてにおいて最高の状態で消費者に届けられます。

甲殻類は、基本的に生きたまま調理するか、冷凍されたものを解凍後すぐに調理するのが理想的です。特に有頭海老は時間が経過すると頭の部分が黒く変色しやすく、見た目や風味に影響が出ます。スーパーで頭の部分が黒ずんでいる海老を見かけたことがある方も多いでしょう。

この変色は鮮度の低下によるもので、時間が経つほど進行します。そのため、車海老のような高級な海老は、できるだけ生きたままの状態で届けられることが望まれています。

甲殻類の流通では、おがくず入りの梱包は一般的で、伊勢海老や渡り蟹など他の甲殻類にも使われています。

車海老を生きたまま届けることは、味と品質を追求するうえで非常に重要です。そのためにおがくずのような工夫が必要とされています。

箱に入ったおがくず入の車海老の扱い方

贈答や通販で届く車海老は、おがくずに包まれて箱の中に入っていることが一般的です。初めて扱う人にとっては、その開け方や取り出し方、処理の方法に不安を感じるかもしれません。この章では、安全かつ鮮度を保った状態で車海老を扱うための手順を一つひとつ紹介します。

箱を開ける前に準備すべきこと

箱を開ける前に周囲の準備を整えることで、車海老が暴れても安全に対処できます。車海老はとても元気に跳ねることがあります。開封時に飛び出したり、床に落ちたりすることもあるため、事前の準備が重要です。

以下のものを準備してから箱を開けると安心です。

- 大きめの新聞紙やビニールシートを敷く

- 取り出し用の軍手またはトング

- 調理台近くに大きめのバットやボウル

おがくずから安全に車海老を取り出す方法

車海老は手早く丁寧に取り出すことで、傷つけずに扱えます。乱暴に扱うと車海老の殻が割れたり、身が弱ってしまいます。また、おがくずをまき散らさずに済みます。

車海老の頭の根元を優しくつまみ、まっすぐ持ち上げましょう。跳ねることがあるため、片手でおがくずを払いながら両手で支えると安心です。

車海老が跳ねる・暴れるときの対処法

氷水に入れることで車海老を仮死状態にでき、安全に下処理や調理ができます。

冷却によって車海老の動きが鈍くなり、暴れるのを防げます。必要以上に体力を消耗させず、鮮度を保ちやすくなります。

氷を入れたボウルに水を張り、車海老を2〜3分浸します。完全に動かなくなる前に取り出し、すぐに調理に移りましょう。

車海老についたおがくずの落とし方

水で優しくすすぐだけで、おがくずは簡単に落とせます。おがくずは水に浮きやすい性質があり、軽くすすげば車海老に傷をつけずにきれいにできます。

ボウルに水を張り、車海老をそっと浸して指でなでるようにしておがくずを落としましょう。流水を直接当てない方が安全です。

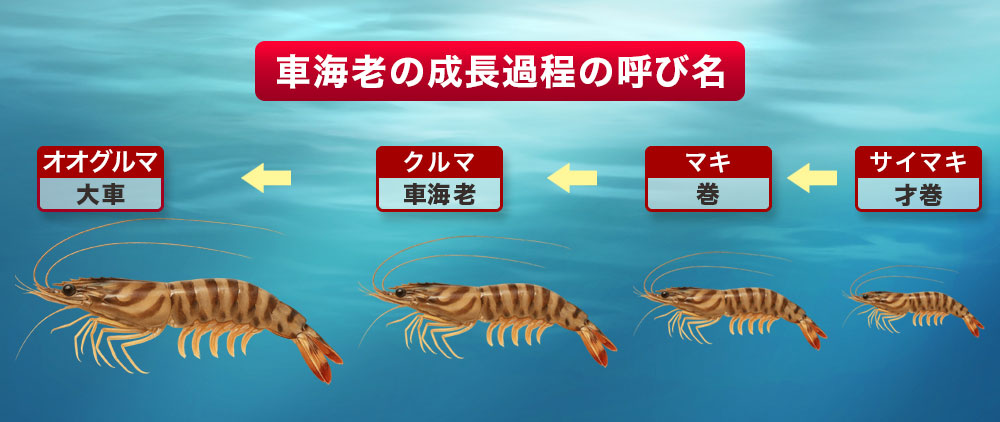

車海老はサイズによって呼び名が変わります

車海老(クルマエビ)は成長に伴い名前が変わる「出世エビ」として知られています。

伝統的には大きさによって以下のように呼び分けられます。

| 呼び名 | おおよその大きさ |

|---|---|

| サイマキ(才巻) | 体長約10cm以下・重さ20g未満 |

| マキ(巻) | 体長約15cm・重さ20~25g程度 |

| クルマ(車) | 体長約20cm・重さ30~40g程度 |

| オオグルマ(大車) | 体長20cm以上 |

車海老を正しく保存する方法

車海老は非常にデリケートな食材で、基本的には届いたその日に(活きているうちに)食べるのが理想です。ただし、すぐに調理できないこともあるため、鮮度を保ちながら保存する方法を知っておくことも大切です。ここでは、家庭でできる適切な保存のポイントをわかりやすく紹介します。

車海老の最適保管温度

車海老の保管温度は10℃〜15℃が理想です。冷やしすぎに注意が必要です。

冬の季節なら冷蔵庫に入れず、10℃〜15℃の場所で翌日まで、夏場の暑い季節は、当日に食べきれないものは、すぐに冷凍したほうがいいです。

おがくずに入れたまま保存してもいいの?

短時間であればおがくずごと保存しても問題ありません。ただし、長時間は避けるべきです。

おがくずには湿度を保つ性質がありますが、長時間になると湿気がこもって雑菌が繁殖しやすくなります。また、車海老のエラや殻がふやけて傷みやすくなるおそれもあります。

冷凍する場合の手順と注意点

冷凍保存するなら、新鮮なうちに手早く処理し、密封して凍らせるのが基本です。

- 1尾ずつラップで包む

- 空気をできるだけ抜いて密封する(真空パックが理想)

- 冷凍庫の奥で急速冷凍する

- 解凍は冷蔵庫内でゆっくりがおすすめ

車海老を使った料理とポイント

車海老は、そのままでも強い旨味と甘みを持っており、さまざまな料理に応用できます。ただし、料理ごとに適した下処理や火加減、サイズの選び方が異なります。

刺身・活づくり:鮮度を活かす処理テク

刺身や活づくりで食べるなら、できるだけ活きのいい車海老を使い、丁寧な下処理を行うことが重要です。

生で食べる場合は、少しの臭みや身の緩みが味に大きく影響します。活きた状態から素早く処理することで、ぷりぷりの食感と甘みを引き出せます。

- 氷水で軽く仮死状態にしてから殻をむくと扱いやすい

- 背わたは必ず取り除く

- 水分をしっかりふき取ってから盛り付ける

天ぷら・塩焼き:プリプリ食感を維持するポイント

天ぷらや塩焼きでは、加熱しすぎず短時間で仕上げることで車海老本来のプリッとした食感を残せます。

火を通しすぎると、身が縮んで硬くなってしまいます。車海老はもともと身が締まっているため、加熱のタイミングが仕上がりを左右します。

- 天ぷら:衣が色づき始めたらすぐ引き上げる

- 塩焼き:強火で短時間、裏返すのは1回で十分殻付きで焼くと旨味が逃げにくい

酒蒸し・鍋料理:旨味を逃さない火入れの工夫

酒蒸しや鍋では、火を入れるタイミングと加熱時間に注意すれば、車海老の旨味を閉じ込めることができます。

煮込みすぎると、せっかくの旨味が汁に流れ出てしまいます。火が通った瞬間が最もジューシーでおいしいタイミングです。

- 酒蒸し:酒をふってすぐに蓋、蒸気が上がって1分以内に火を止める

- 鍋:最後に加えて火が通ったらすぐ取り出す煮込みすぎないのが鉄則

車海老を扱うときのQ&A

車海老を自宅で扱うのは珍しい体験という方も多く、初めてだと戸惑うこともあります。ここでは、実際に多くの人が疑問に思うポイントをQ&A形式で解説します。知らなかったことや不安に感じていたことを、ここでスッキリ解決しましょう。

「おがくずのにおい」は大丈夫?

おがくずに多少のにおいがあるのは自然なことで、基本的に問題ありません。

木材由来のおがくずは天然素材で、湿った状態では木のにおいや微生物のにおいが感じられることがあります。ただし、それが車海老の品質に直接悪影響を及ぼすわけではありません。

おがくずのにおいが気になっても、車海老の異臭でなければ問題ありません。もし車海老自体から強い生臭さを感じるなら、鮮度を疑う必要があります。

生きていなかった車海老はどう扱うべきか?

死んでしまった車海老も、状態をよく見て鮮度が保たれていれば加熱調理に使えます。

車海老は繊細なため、輸送中や箱を開けたときにはすでに動かないものが含まれていることもあります。ただし、黒ずみや強いにおいがなければ、すぐに調理することで十分に美味しく食べられます。

- 色が濁っていたり異臭がするものは避ける

- 状態がよければ加熱料理に活用可能

- 判断に迷ったら食べないほうが無難です

おがくずの処分方法は?

おがくずは地域のごみ分別ルールに従って、燃えるごみとして処分できます。

がくずは木材を粉砕した天然素材で、多くの自治体で「可燃ごみ」に分類されます。水分を含んでいるとカビやにおいの原因になるので、乾かしてから処分すると衛生的です。

- 可燃ごみとして処分するのが基本

- ごみ袋に入れる前に新聞紙などで包むとにおいや漏れを防げる

車海老がおがくずの中に入っている理由:まとめ

この記事では、車海老がおがくずの中に入っている理由に関する素朴な疑問から、実際の扱い方、保存、調理方法までをわかりやすくご紹介しました。おがくずに包まれた車海老を前に「どうすればいいの?」と戸惑っていた方も、これで安心して調理や保存ができるようになったのではないでしょうか。

特に覚えておきたいポイントは次の通りです。

- 車海老はおがくずに包むことで生きたまま運ぶことができる。

- おがくずは呼吸のための湿度や温度も安定させてくれる。

- 箱を開ける前には新聞紙やトングなどを準備し、安全に取り出すことが大切。

- 暴れる場合は氷水で仮死状態にすることで安全に扱える。

- 保存は10〜15℃の涼しい場所が理想。冷凍するなら下処理してから。

- 車海老はサイズによって呼び名が異なり、料理に合わせて選ぶとよい。

- おがくずのにおいは問題ないが、海老自体の異臭には注意。

- 食べきれなかったら冷凍保存、おがくずは可燃ごみとして処分可能。

車海老は高級食材でありながら、自宅でも気軽に楽しめる魅力的な食材です。正しい知識を持つことで、鮮度と美味しさをしっかり保ったまま、安全に調理・保存することができます。この記事が、皆さんの食卓にもっと自信と美味しさをもたらす一助となれば幸いです。