「箸のマナー違反」あなたもやってるかも?知らずに恥をかくNG行動とは

テレビを見ていて「あの人の箸の使い方や仕草がちょっと気になるな」と思ったことはありませんか?

実は自分自身も、知らず知らずのうちに箸の使い方や仕草、作法が、人から見て箸のマナー違反と見られているかもしれません。

「箸の使い方なんて自己流でいいでしょ」と思っていても、会食やフォーマルな場での所作は、人間関係や印象を大きく左右することがあります。

この記事では、日常生活でついやってしまう箸のマナー違反や、その背景、そして今日からできる改善方法までをわかりやすく解説します。

難しいマナー本のような堅苦しさはありません。

誰にでもある「箸づかいのクセ」を見直すきっかけとしてお読みください。

- 自分の箸の使い方が他人からどう見られているか気になる

- 正しい箸のマナーを知らず、恥をかかないか心配

- 子どもに箸のマナーを教える前に自分自身がマナーを知っておきたい

- 子どもに注意する前に自分の使い方を直したい

ひとつでも当てはまった方に、きっと役立つ内容です。

箸のマナー違反とは何か?知っておきたい理由と重要性

食事の場で何気なく使っている「箸」ですが、その扱い方ひとつで周囲の印象が大きく変わることがあります。

特に日本では、箸の使い方に関するマナーが文化的・社会的に重視されており、知らず知らずのうちに「マナー違反」をしてしまっていることも少なくありません。

箸のマナー違反とは?

箸のマナー違反とは、食事中に行うと不快感や無作法と受け取られる箸の使い方や所作を指します。これは単なる形式的なルールではなく、相手に対する思いやりや礼儀の表れでもあります。

たとえば、他人に不快な印象を与えるような動作や、食事の場の雰囲気を壊すような箸の使い方は、マナー違反と見なされます。

箸のマナー(作法)がいいことで得られるメリット

箸の使い方が丁寧で美しい人は、周囲に好印象を与えます。ただの作法と軽く見られがちですが、箸のマナーの良さは、人間性や育ちの良さ、礼儀正しさを自然と表すものでもあります。

ここでは、箸のマナーが良いことで得られる具体的なメリットを紹介します。

人間関係が円滑になる

正しい箸使いは、食事をともにする相手に安心感や好印象を与えます。特にビジネスの場では、箸使いが洗練されていることで、信頼感や丁寧さを感じさせ、対人関係が円滑になることがあります。

食事の場で恥をかかない

フォーマルな場や目上の人との食事の際に、箸の使い方がしっかりしていれば、「この人はマナーを心得ている」と評価され、場の雰囲気を壊さずに済みます。

食事がより美しく見える

箸の所作が美しいと、食事全体が上品に見えます。料理の見た目や雰囲気を引き立てることができるため、食事の時間そのものの質を高めることにもつながります。

子どもの良い手本になれる

家庭内で正しい箸の使い方を実践することで、自然と子どもにも良い影響を与えることができます。親の行動が子どもの箸マナーの基準になるため、大人自身の所作が重要です。

箸のマナー違反を確認してみましょう

所作が乱雑で不作法とされる箸使い

- 【刺し箸】

料理に箸を突き刺してそのまま口に運ぶ行為。品がなく粗野な印象を与えるため、特にフォーマルな場では避けるべきです。 - 【かき箸】

器に口をつけて箸で料理をかき込むようにして食べる行為。がっついているように見え、見た目にも下品な印象を与えます。 - 【込み箸】

口いっぱいに食べ物を詰め込んだまま、さらに箸で押し込むこと。慌てて食べているように見え、行儀の悪さが際立ちます。 - 【探り箸】

汁物の中を箸でかき混ぜて好物を探す所作。料理を粗末に扱っていると見なされ、不快感を与えます。 - 【振り箸】

箸先に付いた食べ物や汁を振って落とす行為。汁が飛ぶ可能性もあり、非常に不衛生で行儀が悪いとされます。 - 【くわえ箸】

箸を口にくわえたままにする所作。子どもっぽく見え、大人の所作としてふさわしくありません。 - 【押し込み箸】

食べ物を無理に箸で押し込むように食べる行為。見た目にも下品な印象を与え、相手に不快感を与えることがあります。 - 【持ち箸】

箸を持ったまま器も同じ手で持つ行為。本来は片手で器を支え、もう一方で箸を使うのが礼儀とされています。 - 【ちぎり箸】

ひとつの食べ物を、両手に1本ずつ箸を持ってちぎるように割ったり裂いたりする行為です。

周囲に不快感を与える見た目や音の所作

- 【ねぶり箸】

箸をなめてきれいにする行為。見た目が不衛生で、周囲に強い嫌悪感を与えます。 - 【叩き箸】

箸で器やテーブルを叩いて音を鳴らす行為。子どもが遊んでいるように見え、非常に行儀が悪いとされます。 - 【涙箸】

箸の先から汁が垂れてしまう状態。食べ方が汚く見えるため、気をつけたいポイントです。 - 【指し箸】

箸で人や物を指す行為。人を指差すのと同じく、無礼な印象を与えるため避けるべきです。 - 【投げ箸】

箸を無造作に投げるように置く所作。粗雑な印象を与えるだけでなく、危険でもあります。 - 【振り回し箸】

箸を持ったまま手を大きく振って話す動作。見た目に落ち着きがなく、注意力に欠けている印象を与えます。

葬式などを連想させる縁起の悪い箸使い

- 【箸渡し】

自分の箸から他人の箸へ直接料理を渡す行為。葬儀で遺骨を箸で拾って渡す所作を連想させ、忌避されます。 - 【立て箸】

ご飯に箸を突き立てて垂直に立てる行為。枕飯を思わせ、日常の食事で行うのは非常に無礼です。 - 【仏箸】

箸を交差させたり、仏事に通じるような使い方全般。縁起が悪いとされ、マナー違反になります。 - 【数え箸】

箸で物や人を数える所作。数えるときは手で行うのが基本であり、箸を使うと雑な印象を与えます。 - 【橋渡し箸】

他人の器に料理を箸で渡す行為。自分の箸で他人の器に直接触れることは非常に失礼とされています。 - 【投げ渡し箸】

箸で料理を相手の器に投げるように渡す行為。粗雑で不敬な印象を与え、特に目上の人との食事では厳禁です。

他人の取り分や共有食に対する無配慮

- 【寄せ箸】

箸で器を引き寄せる所作。本来は手で器を扱うべきであり、乱暴に見えます。 - 【空箸】

料理に箸を付けたのに取らずに戻す行為。取り分け料理などでは特に不衛生で、敬遠されます。 - 【移り箸】

一度箸を付けた料理を取らずに別の料理に移る行為。食べ物に対する礼を欠いているとされます。 - 【こじ箸】

料理をかき回して好物だけを選ぶ行為。分け合う精神に反し、自己中心的な印象を与えます。 - 【重ね箸】

同じ料理ばかり続けて取ること。バランスや周囲への配慮に欠ける所作です。 - 【逆さ箸】

箸の持ち手側(逆側)で料理を取る行為。清潔でない箇所を使うため、非常に不衛生とされます。 - 【回し箸】

器を回しながら箸で中のものを探る行為。料理を粗末に扱っていると受け取られ、見苦しく映ります。 - 【すくい箸】

スプーンのように箸を使ってすくい取る所作。正しい箸の使い方から外れており、食べ方が雑に見えます。 - 【にぎり箸】

箸を握りこぶしのように持つ行為。幼稚に見え、作法に反するため注意が必要です。 - 【添え箸】

箸をもう一方の手で支える所作。動作が不自然に見え、礼儀作法に反するとされています。 - 【飛ばし箸】

料理をつかんだ拍子に飛ばしてしまう所作。勢いよく扱うことで、周囲にも迷惑をかける恐れがあります。 - 【引き箸】

料理を無理に引っ張ってちぎるようにして取ること。食材や調理者への敬意を欠いた行為です。 - 【折り箸】

折れた箸をそのまま使う行為。見た目にもだらしなく、不潔に感じられることがあります。 - 【直し箸】

食事中に何度も箸を持ち替える行為。落ち着きがなく、だらしない印象を与えます。 - 【焦り箸】

料理を急いで口に運ぼうとして、落ち着きなく箸を動かす所作。食事を楽しむ雰囲気を損ねます。 - 【折り返し箸】

食べ物を一度口に近づけてから、また器に戻す行為。非常に不衛生で、強い嫌悪感を与えます。 - 【横箸】

横から料理に箸を差し込んで取る行為。正式な取り方ではなく、乱暴な印象になります。 - 【添え手箸】

箸を持つ手に反対の手を添えてしまう所作。正しい持ち方ではなく、幼く見えるとされます。 - 【流し箸】

汁気を垂らしながら箸を動かす所作。テーブルや服を汚す原因になり、非常に見苦しいです。

ついついやってしまう箸のマナー違反トップ5

何気なくやってしまう箸の使い方にも、実はマナー違反とされる行為が多くあります。それらは周囲に不快感を与えたり、無意識のうちに失礼な印象を与えたりする原因になります。

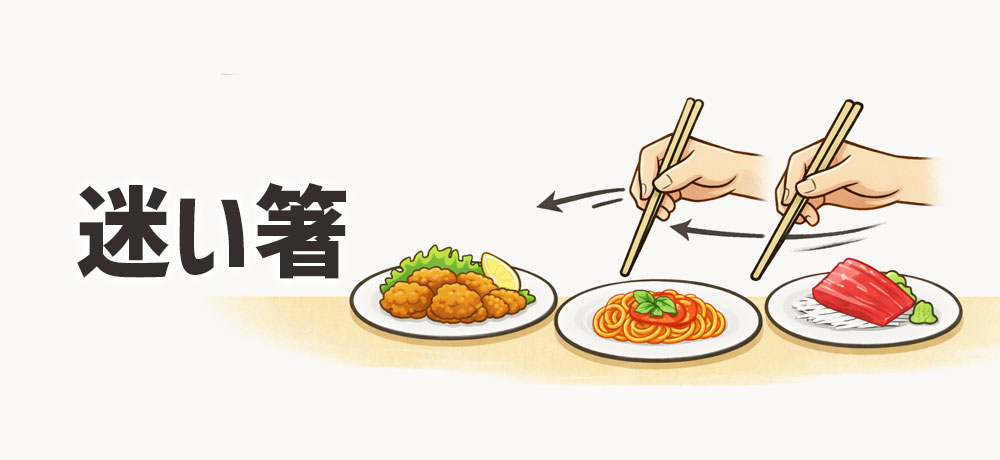

第1位:迷い箸

料理の前で箸をウロウロ動かしてしまう行為。

どの料理を選ぶか迷って、箸を料理の上で右へ左へと動かしてしまうことで、優柔不断な印象や落ち着きのない態度として受け取られることがあります。

また、他の人と料理を共有する場面では「選り好みしている」「清潔感に欠ける」といった不快な印象を与えてしまうこともあります。

特にフォーマルな場や目上の人との会食では、この所作が目に付きやすく、評価を下げる要因にもなりかねません。

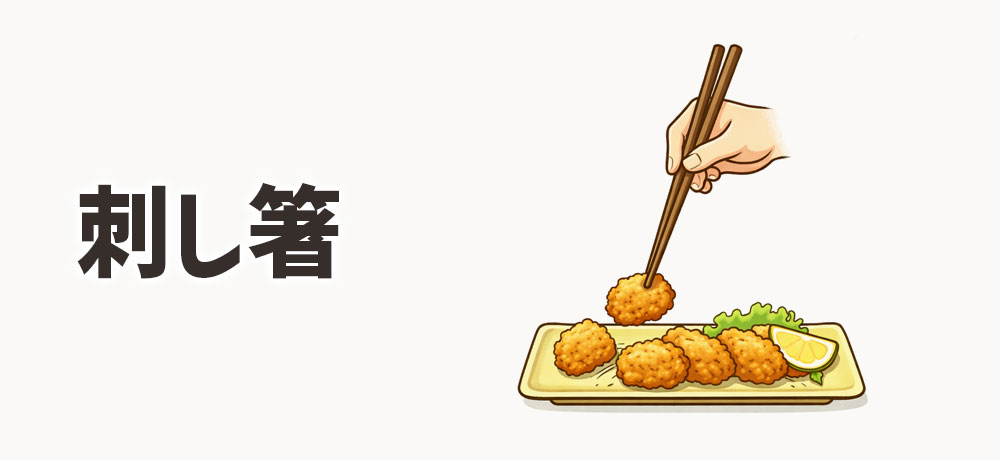

第2位:刺し箸

食べ物を箸で突き刺して食べるクセ。

刺し箸は、料理を丁寧に扱うという日本の食事作法に反する行為とされており、特に和食の場では強いマナー違反と見なされます。

見た目が乱暴に見えるだけでなく、相手に「品がない」といった印象を与えかねないため、ビジネスの会食や目上の人との食事では注意が必要です。

第3位:渡し箸

箸を器の上に横に置く行為。

これは「食事が終わった」という合図や、相手への拒絶とも取られてしまう場合があります。また、器の上に直接箸を置くことで食器を汚す原因にもなり、見た目にもあまり美しくありません。

特に日本の食文化では、箸は箸置きに丁寧に置くことが基本とされており、ちょっとした動作がその人のマナー意識を映す場面でもあります。

第4位:ねぶり箸

箸についた汁や食べ物をなめ取る行為。

自分では無意識のうちにやってしまっていることも多いですが、周囲の人にとっては非常に不衛生に見え、不快感を与える所作のひとつです。

特に複数人での食事や取り分けがある場面では、共用の箸をなめるような印象にもつながり、清潔感や育ちを疑われてしまうことがあります。

マナーを意識する上では、箸についたものは口でなめ取らず、食器で受けたり、拭き取ったりするのが丁寧です。

第5位:寄せ箸

箸で器を手前に引き寄せる行為。

本来、器は両手で丁寧に扱うべきものであり、箸で動かすことは「ものを雑に扱う人」という印象を与えることがあります。

特に食器をカチャカチャと音を立てて動かしてしまうと、さらに行儀が悪く見えます。

また、器を滑らせて移動させる動きは、周囲から見ると横着に感じられる場合もあり、丁寧さや礼儀を重んじる場面では特に注意が必要です。

箸のマナーを知らずに問題となるシーン

箸の使い方には多くのルールがあります。家では気にせずやっていた使い方でも、外食やフォーマルな場面では「マナー違反」と見なされてしまうことがあります。

特に人と食事を共にするシーンでは、自分の箸使いが相手に与える印象を大きく左右します。恥をかかないためには、どんな場面でどのようなマナーが求められるのかをあらかじめ知っておくことが大切です。

食事会、会食、法事、和式の結婚式などフォーマルな食事

フォーマルな食事の場では、箸の使い方ひとつでその人の品格や常識が見られます。正しいマナーを知らないと、大事な場面で恥をかいてしまう恐れがあります。フォーマルな食事では、テーブルマナーが礼儀の一部として見られます。

箸を乱暴に使う、指し箸をする、料理を直接取り分けてしまうなど、場の格式にそぐわない行動は、相手に不快感を与えたり、失礼にあたると感じられる可能性があります。

例えば、和式の結婚式で同じテーブルの料理を取り分けるときに、自分が使っていた箸で直接料理を分けようとしたらどうでしょうか。

隣にいた年配の親族が驚いた顔をして「直箸はだめよ」と静かに注意した…。

そんなシーンを想像すると、自分のマナーが知らず知らずのうちに非常識と受け取られることがあると気づけます。

格式ある食事の場では、「箸のマナー」は意外と見られています。最低限のマナーを理解して、場の空気にふさわしい振る舞いを心がけましょう。

料理の取り分けでやりがちな箸マナー違反(直箸・逆さ箸)

- 直箸(じかばし):自分の箸でそのまま料理を取る行為。他人と共有する料理には取り箸を使うのが基本。

- 逆さ箸:箸の持ち手側(口をつけないほう)を使って取り分けようとする行為。見た目がよくなく、不衛生とも取られる。

食事中の動作に関する箸マナー違反(指し箸・迷い箸 など)

- 指し箸:箸の先で人や物を指す行為。非常に失礼で、指差しと同様に相手に不快感を与える。

- 迷い箸:どの料理にしようかと箸を料理の上で行ったり来たりさせること。だらしなく見え、清潔感に欠ける印象を与える。

食べ方の箸マナー違反(くわえ箸・かき箸 など)

- くわえ箸:箸をくわえたまま何かをする行為。口を使った所作のまま他の動作をするとだらしなく見える。

- かき箸:器に口をつけて箸でかき込むように食べる行為。がっついているような印象を与えてしまう。

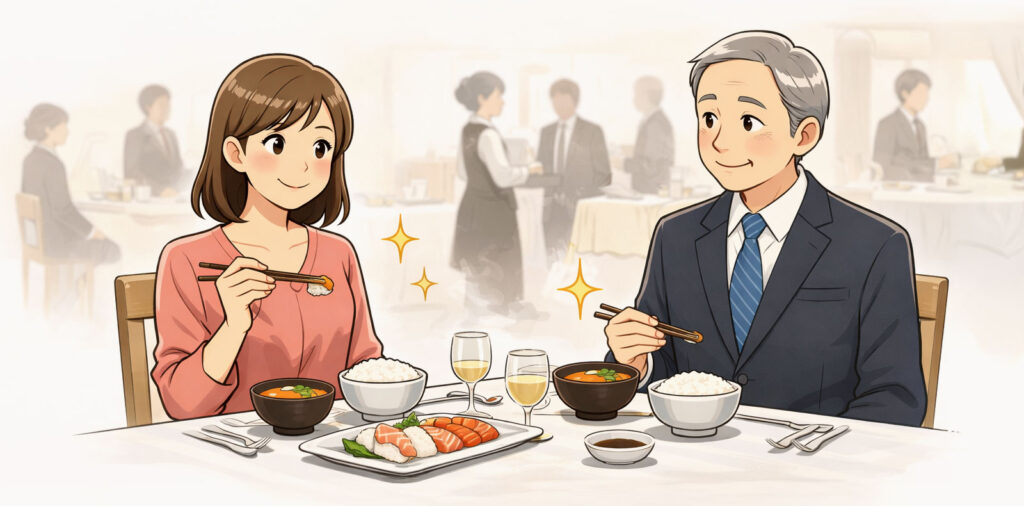

会食・接待の場で求められる箸のマナーと気配り

ビジネスシーンの会食では、箸のマナーも「礼儀」として見られています。

相手に好印象を持ってもらうには、丁寧な箸づかいと気配りが大切です。取引先との会食や上司との食事では、会話の内容と同じくらい食事マナーが見られています。

箸のマナーがなっていないと、「仕事も雑なのでは」といったイメージにつながってしまう可能性があります。

たとえば、上司が料理を取り分けようとしているときに、あなたが先に箸を伸ばしてしまったら?

周囲から「配慮が足りない人」と思われるかもしれません。箸を使う順番や所作は、その場の空気を読む力としても見られます。

会食では、「箸のマナー=人柄の一部」として判断されます。箸づかいがきれいで気配りができる人は、信頼感も得られやすくなります。

子育てや教育の場面

子どもに箸のマナーを教える前に、大人自身が正しいマナーを理解して実践することが必要です。

子どもは大人の行動をよく見て真似をします。親がマナー違反をしていると、子どもも自然にその所作を身につけてしまいます。正しい見本を示すことで、子どもも自然と良い習慣を身につけます。

親が「くわえ箸はだめよ」と言いながら、テレビを見ながら箸をくわえていたらどうでしょうか。子どもは「言ってることとやってることが違う」と感じ、素直に受け入れられなくなります。

箸のマナーは「しつけ」の一環です。まずは大人が実践することで、子どもにとって自然で信頼できる学びの場になります。

外国人に文化を説明する場面

外国人に日本の文化を紹介する立場であれば、自分自身が箸のマナーを正しく理解しておく必要があります。

外国人にとっては、箸の使い方自体が興味深い文化体験です。そこで誤った説明やマナー違反をしてしまうと、誤解を生むだけでなく、日本文化そのものの印象を下げてしまうこともあります。

日本の文化を伝える役割を担うなら、自分のマナーは手本となるべきです。正しい知識と所作で、相手に信頼と尊敬を持ってもらえるようにしましょう。

箸の基本的な作法を身に着けましょう

テレビ番組などで芸能人の食事シーンを見ていると、箸の持ち方や使い方が不自然な人が少なくありません。箸を正しく持てていないと、せっかくの料理も美味しそうに見えず、見た目の印象も損なわれます。

育った環境によって、正しい箸使いを学ぶ機会がなかったり、教わってもそのままになっていたりする人も多いでしょう。しかし、今からでも遅くはありません。日常の中で意識して直していけば、美しい所作は誰でも身につけられます。

日常生活での注意点と改善方法

箸のマナーは、毎日の生活の中で少しずつ意識して改善することができます。特に家庭では自由だからこそ、気づかないうちにクセがついてしまうので注意が必要です。

多くの人が箸のマナーを知らないまま大人になるのは、次のような背景があるからです。

- 幼少期に正しい持ち方を教わらなかった

- 親が箸のマナーに無関心だった

- 学校や社会で指摘される機会がなかった

- 家では自由なスタイルが許されていた

しかし、社会人になると、食事の所作もその人の印象や評価に影響します。だからこそ、大人になってからでも意識して直すことが大切です。家庭では自由に食べられるからこそ、正しいマナーを身につけるチャンスがあります。

家でこそ、意識的に正しい箸使いを習慣化していくことが、自然な所作につながります。

よくある間違った箸の持ち方と気をつけたいこと

間違った箸の持ち方は、見た目の印象が悪くなるだけでなく、食べにくさや所作の乱れにもつながります。まずは代表的な誤った使い方を知り、正しい持ち方との違いを理解することが大切です。

箸は日本の文化を象徴する道具のひとつです。正しく使うことは「美しい所作」に直結し、人前での振る舞いとしても重要視されます。一方で、以下のような間違った使い方は多くの人が無意識にやってしまっているものです。

| 持ち方 | 内容 | なぜよくないか |

|---|---|---|

| 握り箸 | 箸を手で握るように持つ | 幼く見え、食べ物を乱暴に扱っているように見える |

| クロス箸 | 箸が交差してしまう持ち方 | 正確につまみにくく見た目も美しくない |

| 持ち箸 | 箸を持ったまま器を同じ手で持つ | 見た目が不自然で、作法的にも不正確 |

| 受け箸 | 箸を持ったまま人から料理を受け取る | 「いただきます」の気持ちが欠けた印象を与える |

これらはどれも「正しいマナー」を知らない印象を与え、社会的な場面では思わぬ誤解や評価の低下につながることがあります。

たとえば、ペンをグーで握って書こうとすると、うまく書けないし「小学生みたい」と言われてしまいますよね。箸も同じです。

正しくない持ち方ではうまく食べられないばかりか、子どもっぽく見えたり、だらしない印象を持たれたりすることがあるのです。

箸の持ち方は、日々の癖がそのまま習慣になっていることが多いです。間違った使い方に気づくことが第一歩です。まずは自分の箸使いを見直し、少しずつ正しい持ち方に改善していきましょう。

正しい箸の持ち方と使い方の練習方法

正しい箸の持ち方は、少しのコツと練習で誰でも身につけることができます。初めは不器用でも、毎日の食事で繰り返せば、自然にきれいな所作になります。

正しい箸の持ち方には、次のような基本があります。

- 上の箸は鉛筆のように持つ(親指・人差し指・中指)

- 下の箸は親指と薬指の間に固定する(動かさない)

- 上の箸だけを上下に動かしてつまむ

最初は手が疲れたり、食べづらいと感じるかもしれませんが、慣れることで自然な動作になり、見た目も美しくなります。

正しい箸の持ち方は、生活の中で何度も練習できるからこそ、身につけやすいマナーです。毎日少しずつ意識して箸を使うことで、美しい所作があなたの印象をぐっと高めてくれます。

箸のマナーを学べるおすすめの書籍

日常生活で正しい箸づかいを身につけ、恥をかかないようにするための一般向けの書籍を紹介します。どれも図や写真が多くわかりやすい解説で、形式ばらず日常の視点から箸マナーを学べるものばかりです

『いまさら聞けない箸の持ち方レッスン』

著者

中原 麻衣子 – 箸の持ち方教室「つながるキッチン」代表。大人でも子供でも短時間で正しい箸の持ち方を習得させる指導者

出版社

主婦の友社

出版年

2021年10月 (単行本、144ページ)概要: 恥ずかしくて今さら人に聞けない箸の持ち方を基礎から学べる実用書です。箸を美しく持って正しく動かすコツを、レッスン形式で段階的に解説しています。力が入って「グー箸」になってしまう人や、自分の箸づかいを人に見られたくないと感じている人に向けて、鉛筆の持ち方から丁寧に指導。写真や図解を多用したページ構成で非常にわかりやすく、箸の基本動作からやってはいけない「嫌い箸」(箸のタブー)まで網羅されています。

対象読者

子どもではなく大人になってから箸づかいを直したい人が主な対象ですが、写真付きで基本から説明しているため子どもから大人まで家族で学ぶこともできます

自分や家族の箸の持ち方に自信がない全ての人におすすめです。

『NHKまる得マガジン いまさら聞けない 美しい箸の使い方』

著者

柳原 尚之 – 江戸懐石近茶流嗣家で、日本料理研究家として活躍するマナー講師

NHK『まる得マガジン』講座の講師を務め、テレビで箸マナーを指導。

出版社

NHK出版

出版年

2021年9月 (B5判ムックテキスト、72ページ)

概要

NHK Eテレの5分番組に基づくテキストで、「身につけたら一生もの」の箸マナーを学べる入門書です。正しい箸の持ち方・動かし方を基礎からわかりやすくレクチャーし、豆腐や煮魚が崩れない美しい食べ方、焼き魚を上手に食べるコツなど、美しい所作につながる箸の使い方を実践形式で紹介しています

各章でご飯、汁物、豆腐、刺身・煮魚、焼き魚といった和食の具体的な料理を題材にしており、箸づかいの応用力が身に付きます

短時間で読めるコンパクトな内容ながら、「あなたはお箸を美しく使えていますか?」と問いかけながら日常の食事で役立つマナーを丁寧に教えてくれる一冊です

対象読者

正式な場だけでなく普段の食事マナーも身につけたい一般の社会人に適しています。箸づかいを綺麗にして同席者に不快な思いをさせないようにしたい人、和食のマナーに自信をつけたい人に最適です。NHKの講座テキストなので専門知識がない初心者でも取り組みやすく、価格も手頃です。

『箸づかいに自信がつく本 ― 美しい箸作法は和の心』

著者

小倉 朋子(監修) – 日本で唯一の箸文化研究者と称されるフードコンサルタントで、食事マナーや箸文化に関する著書・論文を多く持つ専門家

テレビや講演でテーブルマナー指導も行う。

出版社

リヨン社(発売: 二見書房)

出版年: 2006年1月 (21cm判、127ページ)

概要

「箸づかいは案外人から見られているもの」。正しい箸のマナーを今さら聞けない大人に向けて、箸の選び方や使い方から和食をいただくときの作法、さらには子どもへの教え方までを網羅した入門書です

箸にまつわる歴史やエピソードも交えつつ、美しい箸作法の意味を解説しています。ポイントは、全編イラスト入りでやさしく説明していること

イラストや写真を豊富に用いて、箸の基本動作から具体的なNGマナーまで視覚的に理解できるよう工夫されています。箸づかいを直せば「優雅な箸づかいは一生の財産になる」として、美しい所作を身につける大切さを教えてくれる一冊です

対象読者

箸づかいに自信を持ちたい全ての人。特に、自分の箸の持ち方・使い方に不安があり「今さら他人に聞けない」と感じている成人に適しています。また、内容に子どもの箸教育も含まれているため、親が子供にマナーを教える際のガイドブックとしても役立ちます

出版年は少し古いですが、著者は信頼できるマナー講師であり、基本的な箸作法の内容は現在でも十分通用します。

箸の使い方を強制したい人や子どもの箸トレーニンググッズ紹介

大人用補助箸のおすすめ

大人向けの矯正箸は、「しっかりガイドして確実に矯正するタイプ」と「見た目が普通でスマートに練習できるタイプ」があります。

使う場面(自宅練習か人前か)や目的(集中的に矯正したいか徐々に直したいか)に合わせて選ぶと良いでしょう。

以下では用途別におすすめの商品を紹介します。

エジソンのお箸 III 大人用 20cm(エジソンママ)

リング付きで確実に矯正したい方向け

用途

お箸の持ち方を1から矯正したい大人向けの練習箸。

特徴

子ども用で実績のあるエジソン箸の大人版で、指を入れるシリコンリングが付いたプラスチック箸です。「リングに指を入れるだけですぐに正しく使える設計」で、無理なく正しい持ち方が身につくとされています。

全長20cmと大人(特に手の大きい方)でも使いやすいサイズになっており、食洗機や薬液消毒にも対応しています。

兵左衛門 箸使い(しつけ箸)

見た目がシンプルで人前でも使いやすい

用途

矯正箸と気づかれずにマナー矯正したい場合に。

特徴

老舗箸メーカー兵左衛門の木製矯正箸で、指を添えるくぼみが箸本体に設けられています。補助器具が一切付かない自然な見た目ながら、くぼみに指を置くだけで正しい持ち方になるよう工夫された設計です。

右利き用・左利き用があり、サイズも子供用から大人男性用(約23.5cm)まで5段階展開されているため、自分の手に合った一本を選べます。

黒漆塗りのモデルなど高級感ある仕上げで、大人が人前でもさりげなく矯正練習できるのが人気です

イシダ きちんと箸(大人用)

徐々に通常の箸に移行しやすいタイプ

用途

普段使いの箸に近い感覚で段階的に練習したい場合に。

特徴

若狭塗箸メーカーのイシダが手掛ける木製矯正箸で、指の形に沿ったシリコン製サポーターが付属しています。

このシリコン部品は取り外し可能で、矯正箸本体だけでなくお手持ちの箸に装着して使うことも可能です。

まずシリコン付き箸で正しい指の動かし方を覚え、慣れてきたらシリコンを外して普通の箸として使う、といったステップ練習ができます。

右利き用・左利き用があり、長さも21cm・23cmなど選択可能です。

漆塗り仕上げで見た目も美しく、箸先には滑り止め加工も施されています。

5歳~のステップアップにおすすめ

箸ぞうくん おつまみ 子ども用(ウインド)

対象年齢

15cmサイズで2~9歳、18cmサイズで8~12歳程度

特徴

木製箸に近い使い心地を目指したプラスチック製補助箸で、左右兼用で使えます。

リングなどで指を固定せず、普通の箸と同じ指づかいを自然に身につけられる設計になっており、お箸の正しい動かし方を習得する次のステップに最適です。

2歳~のはじめて練習におすすめ

エジソンのお箸 I(エジソンママ)

対象年齢

2歳頃~就学前

特徴

指を入れる3つのリング付きで、正しい指の位置を入れるだけで身につけられる定番の練習箸です。

箸同士が上部で連結されているため開閉が安定し、クロスせずに動かせます。

リングは柔らかいシリコン製で簡単に取り外し可能なので、上達に応じて補助リングなしで使える点もメリットです。

コンビ ベビーレーベル はじめてサポートおはし(コンビ)

対象年齢

2歳頃~(24か月以上)

特徴

右利き・左利き両対応の両手用タイプで、成長に合わせて3段階でステップアップできる練習箸です。

着脱可能な補助ホルダー(リング状サポート)が付属し、最初はホルダー付きで指の位置を安定させ、慣れたらホルダーを外して普通のお箸へ移行できます。

補助具の装着位置を上下に調節でき、子どもの手の大きさに合わせて使える工夫も◎

作業療法士の意見を取り入れて開発されており、手指の発達に無理なく寄り添った設計なのもポイントです。

スケーター デラックストレーニング箸 トミカ or ミッキー(スケーター)

対象年齢

2~5歳(全長16.5cmの場合)

特徴

子どもに人気のキャラクターデザインで楽しく練習できる補助箸です。指を通すリングが3つ付いており、正しい指の置き方を遊び感覚で覚えられます。

箸先には滑り止め加工が施され、麺類や豆類もしっかりつかめるよう工夫されています。

付属の専用ケース付きモデルもあり、外出先への持ち運びにも便利です。

リングは成長に合わせて段階的に減らしていき、最終的に全て外して使用することも可能です。

箸のマナー違反に関するよくある質問

箸のマナー違反を指摘されたときの対処法

まずは、素直に「教えてくれてありがとうございます」とお礼を言うのが最も良い対応です。反論せずに受け止めることで、相手に対する敬意を示すことができます。

箸置きがない場合

箸置きがないときは、テーブルに直接置くのではなく、以下のような工夫をしましょう。

- おしぼりの袋や箸袋を折って即席の箸置きを作る

- 器の縁にかけず、汚れがつかない位置にそっと置く

- 和食店なら店員さんに「箸置きをいただけますか?」と聞いてもOK

清潔感と丁寧さを意識した置き方を心がけると印象が良くなります。

割り箸をこすり合わせるのはマナー違反?

基本的にはマナー違反とされます。割り箸を使う前に、両手でこすり合わせると「この店の箸は質が悪い」と言っているように受け取られることがあり、周囲に不快感を与える可能性があります。

ただし、明らかにささくれがあって危ない場合は、目立たないように軽く処理する程度にとどめましょう。

左利きでも箸マナーは同じですか?

基本的な箸のマナーや作法は右利きでも左利きでも変わりません。ただし、座る位置や手の動きが他の人にぶつからないように少し気をつけるとスマートです。大切なのは、他の人に不快な思いをさせないように動作を工夫する心配りです。

「箸のマナー違反」知らずに恥をかくNG行動:まとめ

この記事では、普段の食事でついやってしまいがちな箸のマナー違反について、代表的な例やその理由、そして改善方法までを詳しく解説しました。

箸の使い方は、家庭内だけで完結するものではなく、食事を共にする人への気遣いや、場の空気を大切にする姿勢が求められます。

特にビジネスやフォーマルな食事の場面では、箸のマナーひとつで印象を大きく左右することがあります。

「正しい箸使い」は、見た目の美しさだけでなく、他人への思いやりや育ちの良さも表すものです。

自分では当たり前になっているクセや所作が、実は周囲からは不快に見えていたということも少なくありません。

この記事を通して、自分自身の箸の使い方を客観的に見直すきっかけになれば幸いです。

- 「刺し箸」「渡し箸」「迷い箸」「ねぶり箸」などの行為は代表的なマナー違反とされています

- 箸のマナー違反は、相手に「だらしない」「品がない」といった印象を与えてしまうことがあります

- 家庭では自由な箸の使い方でも、フォーマルな場ではマナーが見られています

- 子どもや他人にマナーを教える前に、自分が正しい箸使いを身につけることが大切です

- 箸の持ち方や動かし方は、意識と練習で少しずつ直すことができます

箸のマナーを知ることは、決して堅苦しいものではありません。むしろ、自分の所作に自信が持てるようになり、他人との食事もより心地よく楽しめるようになります。

まずは今日の食事から、意識してみましょう。それが、日常を少しだけ豊かにする第一歩になります。