ヒラメとカレイの違いと見分け方!違いを知って料理で活かす完全ガイド

「ヒラメとカレイって、見た目がそっくりでどっちがどっちか分からない」って思ったことはありませんか?

実際、両者は見た目も生態もよく似ており、混同されがちですが、実は違いを知ることで味わい方や選び方までわかるようになります。

この記事では、「左ヒラメに右カレイ」といった有名な見分け方だけでなく、それぞれの旬、味の特徴、保存方法、天然と養殖の違いなど、ヒラメとカレイの違いを理解するための知識をやさしく丁寧に解説していきます。

こんな疑問や悩みはありませんか?

- 魚の見た目が似ていて、ヒラメとカレイの見分け方が分からない

- 刺身に向くのはどっち?煮付けや揚げ物に向くのはどっち?

- 天然と養殖の見分け方や味に差があるのか知りたい

これらの疑問に、料理初心者でも分かるように、やさしく詳しく解説していきます。

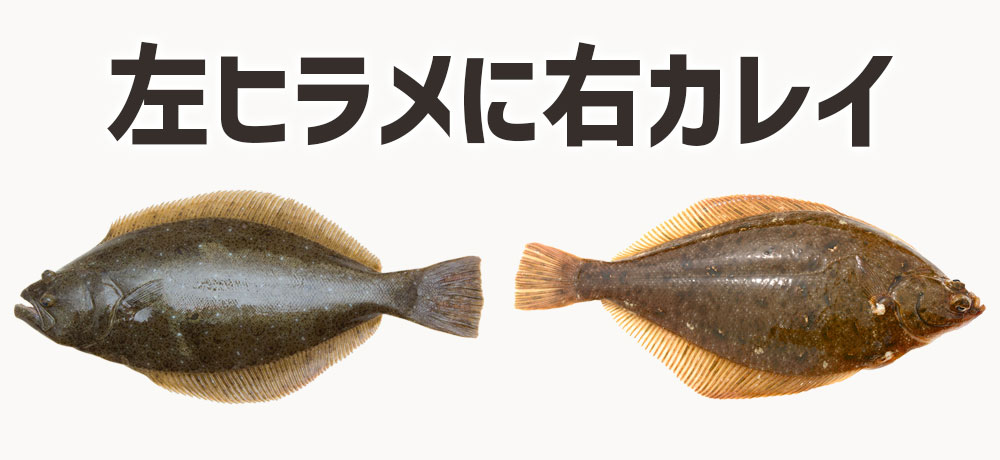

ヒラメとカレイの見た目の違い:左ヒラメに右カレイ

ヒラメとカレイは一見そっくりな平たい魚ですが、見分けるポイントがあります。中でも有名なのは「左ヒラメに右カレイ」という覚え方で、魚を腹側が下になるよう置いたとき、頭が左に向くものがヒラメ、右に向くものがカレイとされています。

「左ヒラメに右カレイ」

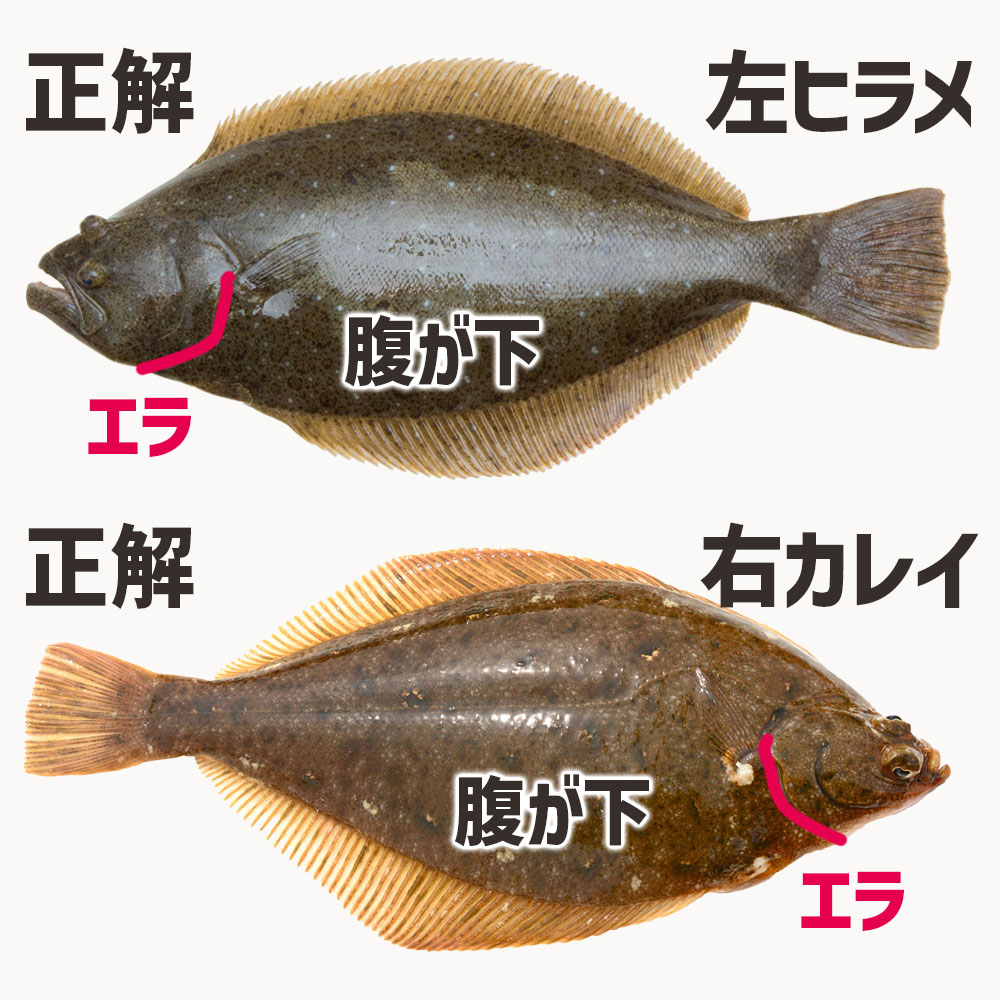

「左ヒラメに右カレイ」は、ヒラメとカレイを見分けるための有名な覚え方です。一般的には、魚を腹側が下になるよう置いたときに、頭が左を向くものがヒラメ、右を向くものがカレイとされます。

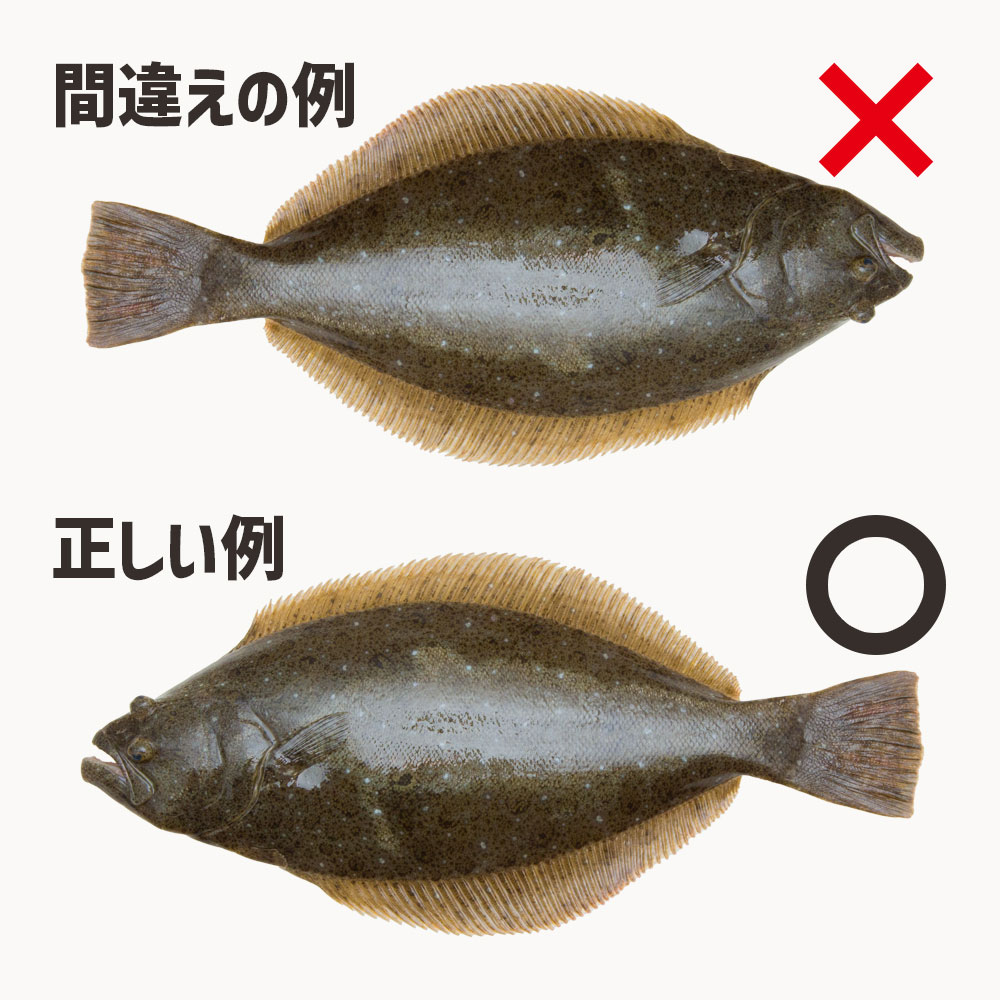

しかし、魚に慣れていない人の場合、この説明だけでは間違えて解釈されることもあります。

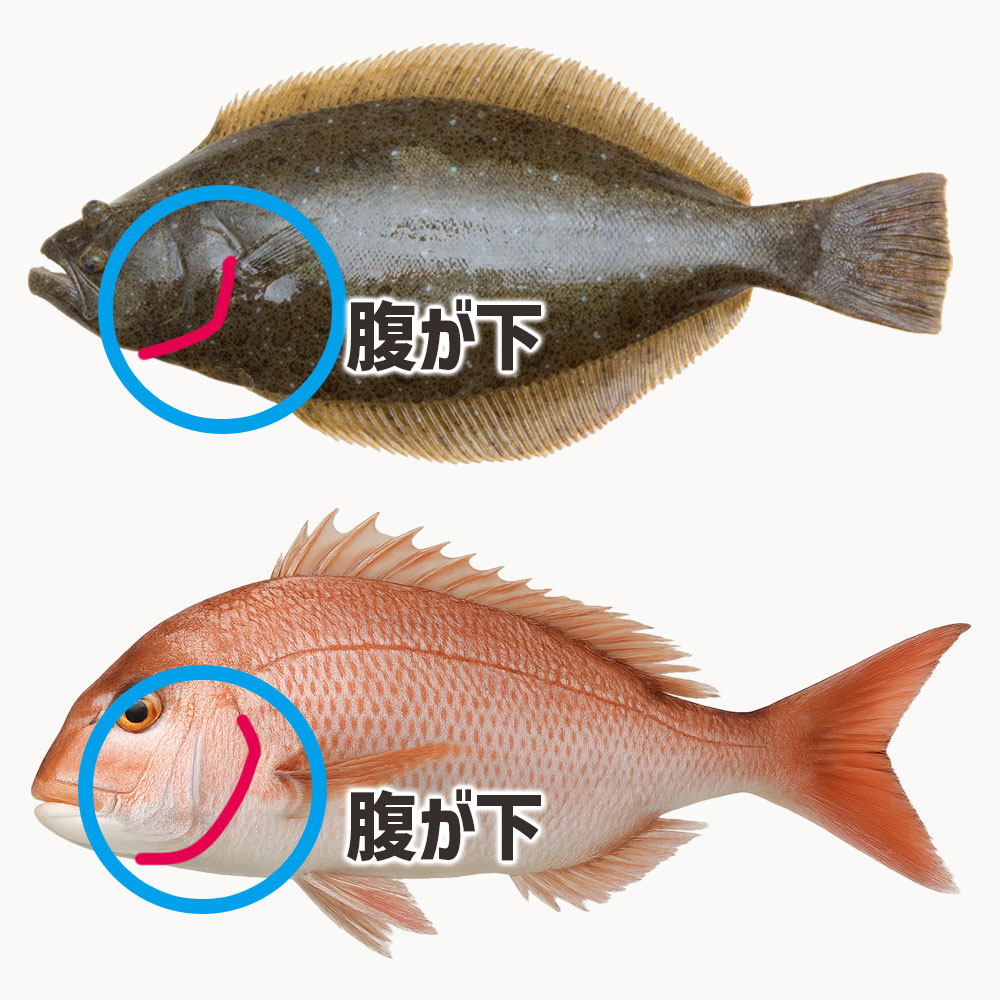

大切なポイントは、「頭の向きを判断するときは、エラの切れ込みが下にくるようにする」ことです。

エラの切れ込みは、頭の方向を決める直感的な見分け方となるため、「エラの切れ込みが下」の位置で魚を配置すれば、その頭の向きは「左ヒラメ、右カレイ」の判断基準となります。

「左ヒラメに右カレイ」の見分け方は本当に正しい?

「左ヒラメに右カレイ」という見分け方は一般的には正しいですが、例外も存在するため完全ではありません。多くのヒラメとカレイはこの法則通りですが、一部の種類では当てはまらないことがあります。

ヒラメとカレイはそもそも近い仲間で種類も多いため、目の位置(頭の向き)が必ずしも名前通りとは限りません。

例えば、日本近海のヌマガレイ(カレイ科の一種)は左向き(頭が左側)の個体が多く、アメリカ西海岸ではカレイでも左向きの個体が半数以上になるという報告もあります。

また名前に「カレイ」が付く魚でもヒラメの仲間のものがおり、このように遺伝的な多様性によって目の左右は種によって違う場合があるのです。

「左ヒラメに右カレイ」は便利な目安ですが絶対ではありません。ほとんどの場合このルールで判別できますが、一部の魚では当てはまらないことを覚えておきましょう。

顔つき(口の形)でわかるヒラメとカレイの生態の違い

ヒラメとカレイは顔つき(特に口の形)を見ると、生態の違いがはっきりわかります。ヒラメの顔は大きな口に鋭い歯が並んでおり、まさに他の魚を捕まえて食べるハンターの顔つきです。

一方、カレイの顔は小さく丸い口をしており、砂にもぐってゆったりとエサをついばむような穏やかな生態が表れています。このようにヒラメはフィッシュイーター(魚食性の捕食者)で、カレイは底生生物を主食とするおとなしい魚なので

ヒラメの大きな口と鋭い歯が示す“フィッシュイーター”

ヒラメの顔つきでひときわ目立つのが、大きな口と鋭い歯です。この特徴こそ、ヒラメが小魚を主なエサにする肉食魚=フィッシュイーターである何よりの証拠です。大きな口は獲物の魚を一気に丸呑みするため、鋭い歯は素早く捕らえ逃がさないために発達しています。

ヒラメは海底の砂に身を隠し、近くを小魚が通りかかった瞬間に飛び出して捕食します。主な獲物はイワシやアジなどの小魚で、ときにはイカやエビなども食べる典型的なフィッシュイーターです。このような獲物を捕まえるには、一瞬で大きく口を開けて噛みつく必要があります。

実際、ヒラメの口は体の横幅ほども大きく裂け、上下のあごに鋭い歯がずらりと並んでいます。獲物を逃がさないようにしっかりと噛み砕くため、歯はまるで鋭いノコギリのようです。地域によっては、この大きな口にちなみヒラメのことを「オオクチ(大口)」と呼ぶところもあるほどです。

フィッシュイーター: 魚を捕食する動物のこと。ここでは魚を主なエサとする肉食魚を指しています。

カレイの小さく丸い口が表す“底に潜るゆったり型”の捕食法

カレイの顔を見ると、小さく丸まった口をしているのがわかります。この小さな口は、カレイが海底でゆったりと生活しながら、小さなエサを少しずつ食べる生態を示しています。

つまり、カレイはヒラメのように獲物を追い回すのではなく、砂底に潜ってじっくりとエサを探すタイプの捕食者なのです。

カレイの主なエサは、海底の砂泥の中に棲むゴカイや、小型のエビ・カニなどの甲殻類です。これらのエサは、砂に隠れているため、カレイは自分も砂に身を潜めながらゆっくりと海底をはい回ってエサを探し、見つけたら小さな口で吸い込むように食べます。

鋭い歯や大きな口を必要とせず、口先だけをちょこんと突き出して砂ごと吸い込み、獲物だけをこし取るように食べるのです。実際、カレイの口には上あごにわずかに歯がある程度で、ヒラメのような立派な歯は発達していません。その様子から、カレイは小さな口を持つことに特化した魚と言えます。

ヒラメとカレイの種類数の違い:カレイは種類が豊富

「カレイ」という名前は特定の魚を指すのではなく、非常に多くの種類の総称です。実はカレイ科の魚は世界に100種以上もおり、日本近海だけでも40種類以上が生息しています。

カレイ科には大小さまざまな種が含まれており、それぞれに名前や特徴があります。例えば、日本でよく食卓にのぼるマガレイやマコガレイ、赤みがかった体色のアカガレイ、高級魚として知られる大型のナメタガレイ(別名ババガレイ)など、その種類は実に豊富です。

生息域も北海道から沖縄近海まで幅広く、浅瀬の砂地に棲むものから深海に棲むものまで多岐にわたります。それぞれ形や模様、肉質や味わいも異なり、煮付けに向く種類や刺身に向く種類など料理法にも違いが出るほどです。

身近な白身魚としてスーパーで見かける安価なカレイもいれば、滅多にお目にかかれない高価なカレイも存在します。このように「カレイ」という言葉は一つの魚ではなく、多種多様な魚のグループなのです。

カレイは非常に種類が多く多彩なグループであり、「カレイ」という名前だけではその魚のすべてを語れません。反対に、ヒラメといえば一般には特定の一種を指します。こうした点からも、ヒラメとカレイは見た目だけでなく種類の豊富さでも大きく異なると言えます。

舌平目はヒラメ?カレイ?

「舌平目(したびらめ)」は名前に「ヒラメ」とついていますが、ヒラメの仲間でもカレイの仲間でもありません。実は舌平目は「ウシノシタ科(舌平目科)」という、ヒラメ科・カレイ科とは別のグループに属する魚です。

| 名前 | 属する科 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| ヒラメ | ヒラメ科 | ほとんど左向き、肉食、鋭い歯 |

| カレイ | カレイ科 | ほとんど右向き、小型の底生動物を食べる |

| 舌平目 | ウシノシタ科 | 右向き、小さな口 |

舌平目は見た目がヒラメに似ていて平たい形をしており、味や調理法もヒラメに近いことから「◯◯ヒラメ」と呼ばれることが多いです。たとえば以下のような種類があります。

- クロウシノシタ(黒舌平目)

- アカウシノシタ(赤舌平目)

- イヌノシタ(地方名:赤舌平目)

これらはウシノシタ科に分類され、ヨーロッパでは高級魚「ドーバーソール」として有名な種類もあります

ヒラメとカレイの旬をチェック

ヒラメとカレイでは、もっとも美味しく食べられる旬(しゅん)の時期が異なります。ヒラメは寒い冬が旬で、その時期に脂がのって味が良くなります。一方、カレイは種類ごとに旬の時期が違い、魚の種類によってベストな季節が変わります。以下でそれぞれ詳しく説明します。

ヒラメは冬が旬!最も脂がのる時期

ヒラメの旬は冬です。特に12月から2月頃の寒い時期に、ヒラメは最も美味しくなります。この季節のヒラメは身にたっぷり脂がのり、旨味(うまみ)が増します。

冬の寒さの中でヒラメは生き抜くためにエサをたくさん食べ、体に脂肪を蓄えます。また、春に卵を産む準備のため冬に栄養を溜め込むことも一因です。

その結果、寒い季節のヒラメは身が引き締まり脂が豊富で、味わいが格別になります。漁業や市場では、冬に獲れたヒラメは「寒ビラメ」と呼ばれて珍重されるほど、その美味しさが際立ちます。

夏のヒラメは脂が少なく味が落ちるため、昔から漁師の間では「夏のヒラメはネコまたぎ」と言われています。これは「夏のヒラメは猫でさえまたいで見向きもしない」という意味のことわざです。

カレイは種類で旬が違う?

カレイは種類によって旬の時期が異なります。それぞれのカレイごとに美味しくなる季節が違うため、「カレイ全体でこの季節が旬」と一概には言えません。

「カレイ」という名前は一つの魚を指すのではなく、実はたくさんの種類の総称です。日本近海だけでも約40種ものカレイが生息しており、それぞれ生活環境や産卵時期が異なります。

ある種類のカレイは冬に産卵準備のため栄養を蓄えるので冬に美味しくなり、一方で別の種類は夏に栄養を蓄える習性があって夏に美味しくなる、というように差が出てきます。その結果、カレイの旬の時期は種類ごとに違っており、年間を通じて何かしらのカレイが旬を迎えているのです。

例えば、代表的なカレイの一種であるマコガレイは夏から秋(7月~10月頃)に旬を迎えます。一方、別の種類のマガレイは冬(12月~2月頃)が旬です。

つまり、夏に魚屋さんへ行けば「今はマコガレイが旬ですよ」と勧められ、冬であれば「今はマガレイが脂がのって美味しいです」といった具合に、季節ごとに主役になるカレイが違うのです。

ヒラメとカレイの天然・養殖・栽培漁業の違い

ヒラメ(平目)とカレイ(鰈)は、日本の食卓でおなじみの平たい魚です。市場には、自然の海で育った天然ものと、人の手で育てられた養殖ものが出回っています。また、小さな稚魚を人工的に育てて海に放し、自然の中で成長させる栽培漁業という方法も広く行われています。

ヒラメとカレイの天然と養殖の違いと見分け方

ヒラメやカレイの天然ものと養殖ものは、お腹側の色模様で簡単に見分けられます。天然の魚はお腹側が透き通るような純白ですが、養殖で育った魚はお腹側に茶色や黒のまだら模様が現れます。

理由は、ヒラメやカレイが育った環境の違いにあります。自然界では稚魚のヒラメやカレイは海底の砂の上で成長します。砂地では魚の腹全体が砂に接し、腹側も白いままになります。

一方、養殖場では水槽や生け簀の底がコンクリートなど平らで硬い素材のことが多く、魚が底に張り付くときに体の一部しか接地しません。その結果、砂地とは異なる環境にさらされた部分に色素が沈着しやすくなり、お腹にまだら模様が生じると考えられています。

実際、養殖ヒラメの中にはお腹全体が黒茶色に近く染まってしまい、一見すると表と裏の区別がつかないほどになる個体もいます。このように腹側が黒くなる現象は専門的には「無眼側黒化」と呼ばれ、ヒラメ・カレイの仲間の養殖魚に広く見られる現象です。

なお、この色の違いは見た目だけの問題で味に影響はありません。魚自体の美味しさは変わらず、見た目の印象で市場価格が下がってしまうだけだと言われています。

無眼側黒化(むがんそくこくか) :平べったい魚(カレイ目)の「下側(普段下にしている側=眼の無い側)」に黒い色素が付着してしまう現象のことです。養殖環境で育ったヒラメやカレイによく見られる変化です。

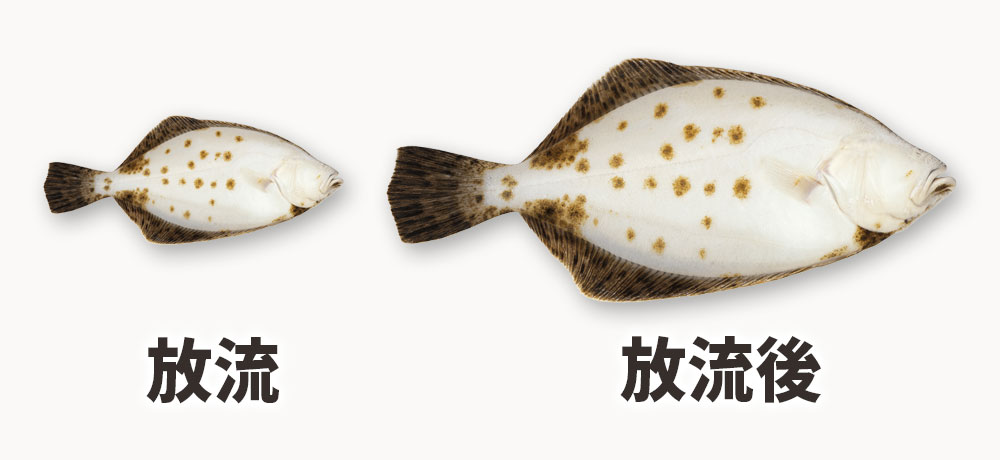

ヒラメとカレイの栽培漁業に見る放流後の“模様の残り”

栽培漁業で育ったヒラメやカレイにも、養殖魚と同じようにお腹側に模様が残ります。稚魚の頃に人の管理下で育った影響は、海に放流された後も消えずに魚の体に刻まれているのです。

そのため、一見模様のあるヒラメ・カレイでも、実は「育ちは人工、その後は天然」という場合があります。

栽培漁業とは、魚の稚魚をある程度大きく育て、その後海に放流して自然の中で成長させる方法です。ヒラメとカレイはこの栽培漁業による資源増殖が盛んな魚種の一つです。人の手で育てられた稚魚は、養殖魚と同じ環境で幼少期を過ごすため、お腹に模様が付いてしまいます。

そして海に放された後も、その稚魚時代の模様は消えずに魚体に残ったままとなり、成長して漁獲されたときには模様付きの「天然魚」として市場に出ることになります。

栽培漁業(さいばいぎょぎょう) :人工的に魚の卵から稚魚を育て上げ、ある程度成長した時点で自然の海や川に放流し、その後は自然の中で育てて漁獲する漁業方法です。

ヒラメとカレイの味の違い

ヒラメとカレイでは、味わいや食感に明確な違いがあります。ヒラメはくせが少なく上品でさっぱりとした旨味があり、身が引き締まっていて歯ごたえがあるのが特徴です。

一方、カレイはコクのある味わいで、身がやわらかくほろっと崩れるような食感を持ちます。この違いにより、適した調理法や食べ方も異なります。それでは、それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。

引き締まったヒラメの身は刺身や握り寿司に最適

ヒラメの身はしっかり引き締まって弾力があるため、刺身や握り寿司のような生で味わう料理に最適です。口に入れたときにコリコリとした歯ごたえが心地よく、噛むほどに上品な旨味(うまみ)を感じることができます。

ヒラメは脂肪分が少なく淡白な白身魚で、身が締まっているため生で食べても水っぽさがなく、淡泊ながらもうま味がしっかりあります。身質が硬めなので薄造りにしても形が崩れず、美しい刺身になります。

また、身の繊維がきめ細かく締まっていることで、噛んだときに程よい歯ごたえと弾力を楽しめます。鮮度の良いヒラメは透明感のある薄い身が魅力で、噛むとほどよい抵抗がありつつも舌の上でとろけるような感触があります。

柔らかく脂がのるカレイは煮付け・揚げ物に合う

カレイの身は柔らかく口当たりがふんわりとしており、さらに脂がよくのって濃い旨味があるため、煮付けや揚げ物など加熱調理で本領を発揮します。火を通す料理にすると、身がほろほろと崩れてソースや調味料の味がしみ込み、カレイ独特の濃厚なコクを存分に味わえます。

カレイはヒラメに比べて、加熱するとその脂が溶け出して料理全体にコクを与えます。身そのものは生ではやや柔らかく水っぽく感じられることがありますが、煮付けにすれば甘辛い煮汁が染み込み、ほろっと崩れる柔らかさと脂の甘みが相まって絶品のおかずになります。

家庭料理の定番であるカレイの煮付けは、カレイの持つ旨味と脂が煮汁に溶け出して、魚とタレの両方が濃厚な味わいになります。また、カレイは骨から良い出汁(だし)も出る魚なので、煮込むことで旨味がさらに引き出されます。

揚げ物にしてもおいしく、唐揚げにすると衣の香ばしさと中の柔らかい白身の対比が楽しめます。カレイは加熱によって身が崩れるくらい柔らかくなるため、子供からお年寄りまで食べやすい料理に仕上がるのも利点です。

なお、カレイは基本的に身が柔らかい魚ですが、旬のマコガレイ(春から夏にかけて美味しくなるカレイの一種)のように鮮度が抜群なら刺身でおいしくいただける例外もあります。これはマコガレイの身が季節によってはヒラメに負けないくらい弾力と旨味を持つためで、生食でも十分に美味しさを感じられるからです。

ヒラメとカレイは5枚おろしが基本

ヒラメやカレイのような平べったい魚をさばくときは、5枚おろしという方法で下ろす(おろす=魚を捌いて身を切り分ける)ことが基本です。これは名前の通り魚の身を5つの部分におろすことで、ヒラメ・カレイの場合は身を4枚と中骨(背骨)1枚に分ける方法になります。

一般的な魚は背骨を中心に左右に身が付いているため、頭と内臓を除いた身を左右2枚+骨の計3枚におろします(これを3枚おろしといいます)。しかし、ヒラメやカレイは体が平たく上下の両面に身が付いている独特の構造をしています。

そのため、片面(表側)から2枚、もう片面(裏側)から2枚の計4枚の身と、中央の骨の部分1枚に分ける必要があります。この5枚おろしにより、薄い身もきれいに切り分けられ、身崩れせずに調理しやすくなります。

また、平たい魚を無理に3枚おろしにすると身が薄く広いため崩れやすく、歩留まり(ぶどまり:可食部として残る割合)も悪くなってしまいます。

5枚おろしにしておけば、魚の上下それぞれの身を丁寧に外せるので、可食部を余すことなく使える利点があります。ヒラメもカレイも構造が似ているため、この手法でさばくのが基本中の基本となっているのです。

ヒラメのえんがわとカレイのえんがわの違い

回転寿司でも大人気の「えんがわ」ですが、ヒラメのものとカレイのものでは、実は味も値段も全く異なります。

えんがわ:背ビレを動かすための背ビレと尾ビレの筋肉のことです。家の「縁側(えんがわ)」の形に似ていることから、この名前がつきました。

ヒラメのえんがわは「希少で上品な高級品」であり、カレイのえんがわは「脂がのって手頃な定番品」という違いがあります。 私たちが普段、回転寿司などで「えんがわ」として親しんでいるものの多くは、実は大型のカレイからとれた身であることが一般的です。

ヒラメのえんがわとカレイのえんがわには、希少価値と脂の質に大きな差が存在します。

ヒラメは1匹からとれるえんがわの量が非常に少なく、大きなヒラメ1匹からでもお寿司数貫分しか取れません。そのため、高級店で扱われることが多くなります。

カレイ(カラスガレイやアブラガレイなど)は体が大きく、えんがわの部分も厚くて脂がたっぷりとのっています。安価でボリュームがあるため、ファミリー向けの飲食店で重宝されます。

ヒラメのえんがわは身が透き通るように白く、コリコリとした上品な歯ごたえが特徴です。カレイのえんがわは身がやや厚く、口の中でとろけるような濃厚な脂の甘みを感じられます。

カラスガレイ・アブラガレイ:回転寿司などで「えんがわ」として提供されることが多い、外国産の大きなカレイの仲間です。

鮮度が命!新鮮なヒラメとカレイの見分け方と選び方

新鮮なヒラメやカレイを見極めるには、見た目や手触り、さらには切り身の状態からも判断できます。鮮度が落ちた魚は風味も大きく損なわれるため、購入時のチェックポイントをしっかり押さえることが大切です。プロの目線から、初心者でもわかりやすいポイントをご紹介します。

目の透明感・身の弾力・血合いに注目!

丸ごと一尾を選ぶときは「目・身・血合い」が鮮度の3大チェックポイントです。

新鮮な魚には、以下のような特徴があります。

- 目が澄んでいて黒目がくっきりしている

白く濁っているものは鮮度が落ちています。 - 身にハリと弾力がある

押してすぐに戻るものが新鮮です。やわらかくベタっとしているものは避けましょう。 - エラや血合いの色が鮮やかな赤

くすんだ茶色や黒ずんだ色は劣化のサインです。

丸のままの魚を買うなら、目・身・血合いの3点をセットで確認することが、新鮮なヒラメ・カレイ選びの基本です。

血合い:魚の体内にある赤黒い部分。酸化しやすく、鮮度の劣化が目に見えて表れます。

切り身でもわかる!パック魚での鮮度チェック術

切り身の鮮度は「ドリップ」「色」「乾燥」の3つで見分けられます。

パック詰めの切り身は加工されている分、状態を見極めるのが少し難しくなりますが、以下の点をチェックしましょう。

- ドリップ(赤い液体)が多く出ていないか

鮮度が落ちると、身から水分と血が染み出します。 - 身の色がくすんでいないか

ヒラメなら半透明の白、カレイならうっすらピンクが新鮮な証。 - 切り口が乾いて白くなっていないか

時間が経つと水分が抜けて端が白っぽくなります。

パックの切り身を選ぶときは、ドリップの量・身の色・乾燥状態の3点を確認してください。きれいな見た目で水気が適度にあり、張りがありふっくらしたものが良いです。

ドリップ:魚や肉から出る水分とタンパク質、血液が混ざった液体。多すぎると味も風味も落ちます。

ヒラメとカレイを長くおいしく楽しむための保存方法

ヒラメとカレイは鮮度が味に大きく影響する魚です。せっかく新鮮なものを手に入れても、保存方法を間違えると風味が落ちてしまいます。切り身か一尾か、冷蔵か冷凍かといった条件に合わせた保存方法を知っておくことで、より長くおいしく楽しむことができます。

状態別の保存方法(切り身・一尾)

魚の形状や処理の有無によって、傷みやすさや乾燥のリスクが異なるため、魚の状態に合わせて保存方法を変えることが大切です。

- うろこ・内臓を取り除き、よく洗う

- 水気をふき取り、キッチンペーパー+ラップで包む

- 冷蔵ならチルド室へ、冷凍なら密閉袋に入れて冷凍庫へ

- 血やドリップ(赤い汁)をキッチンペーパーでふき取る

- 1切れずつラップに包んで保存袋へ入れる

冷蔵と冷凍のベストな保存方法

すぐに食べるなら冷蔵、2日以上保存するなら冷凍がベストです。

冷蔵は風味を損なわず保てる時間が短いため、2日以内に食べる場合に向いています。中期保存には冷凍が適しています。

| 保存方法 | 保存期間 | ポイント |

|---|---|---|

| 冷蔵(チルド) | 1〜2日 | 0〜2℃が理想。水分が出たら取り替える |

| 冷凍 | 約2週間 | 急速冷凍し、空気に触れさせない |

臭みを出さない!ラップ&キッチンペーパーの活用

臭みを防ぐには、水分と空気をシャットアウトするのがカギです。

魚の臭みは、ドリップや空気との接触によって発生しやすくなります。水分が出たまま放置すると、雑菌が増えて臭いの原因になります。

- キッチンペーパーで余分な水分をしっかり吸収

- さらにラップでぴったり包んで空気を遮断

- 冷凍の場合はジッパー付き保存袋に入れて空気を抜く

キッチンペーパーとラップの合わせ技で、鮮度とおいしさをしっかりキープできます。

カレイとヒラメの違いと見分け方:まとめ

この記事では、「ヒラメとカレイの違い」について、見た目の特徴から味の違い、旬の時期や保存方法まで、料理初心者にもわかりやすく解説しました。

ヒラメとカレイはどちらも平たい魚で、見分けが難しいと思われがちですが、それぞれに明確な特徴と魅力があります。最後に、特に押さえておきたいポイントをまとめます。

この記事で特に重要なポイント

- ヒラメは体を左にして寝かせると両目が上にあり、「左ヒラメ、右カレイ」で見分けやすい

- ヒラメは冬が旬で、刺身や寿司に適したしっかりした身質が特徴

- カレイは種類ごとに旬が異なり、煮付けや唐揚げにすると美味しい柔らかい身が魅力

- 鮮度を見分けるには、目の透明感、身の弾力、血合いの色に注目する

- 保存はキッチンペーパー+ラップで包むことで、臭みを抑えて日持ちしやすくなる

- 養殖や栽培漁業ものは模様や体形に特徴があり、天然ものとは見た目に違いがある

ヒラメとカレイの違いを知ることで、魚を選ぶ目が養われ、料理の幅もぐっと広がります。

これからスーパーや魚屋さんで見かけたときには、ぜひ今回の内容を思い出して、旬や調理法を意識しながら選んでみてください。味わいの違いや季節ごとの楽しみ方に気づくことで、きっと魚料理がもっと身近で楽しいものになります。