しめ鯖はアニサキスに注意!感染を防ぐ正しい知識と家庭でできる対策

しめ鯖を食べるとき、「アニサキスが怖い」と感じたことはありませんか?

ニュースで被害例を見ると、「自分も当たるかも」と不安になる人は多いはずです。しめ鯖は酢で締めているから大丈夫と思いがちですが、実はそこに大きな落とし穴があります。

この記事では、そんな疑問や不安を解消しながら、しめ鯖を安全に楽しむための正しい知識と対策をやさしく解説します。

この記事を読むことで、次のようなことが分かります。

- アニサキスがどんな寄生虫なのか、どんなときに感染リスクが高まるのか

- さば(しめ鯖)がアニサキス症のリスクが高い理由

- 酢や塩では死滅しない理由と、実際に安全に食べるための正しい処理方法

アニサキスを過剰に怖がる必要はありませんが、正しい知識を知らないと、思わぬリスクを招くことがあります。「しめ鯖が好きだけど不安」「手作りしたいけど安全なのか知りたい」という人にこそ読んでほしい内容です。

なぜしめ鯖はアニサキ症の感染リスクが高いのか

しめ鯖はアニサキスによる食中毒(アニサキス症)の原因として最も多く報告されている事例であり、実際にサバによるアニサキス症の約6割はしめ鯖が原因とされています。

しめ鯖は生食に近い状態で食べることが多いため、アニサキスが生きたまま口に入ってしまう可能性があります。特に家庭で作るしめ鯖は、冷凍処理などが不十分になりやすいため、より注意が必要です。

さば(しめ鯖)がアニサキス症のリスクが高い理由

さばは他の魚介類に比べ、アニサキスが筋肉に寄生している確率が高いことが、アニサキス症に感染するリスクが高い最大の要因です。

| 魚種 | 検査数(尾) | 陽性数(尾) | 部位 | 陽性数(尾) | 検出率(%) | アニサキス 幼虫数(尾) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| マサバ | 136 | 130 | 内臓 | 130 | 95.6 | 982 |

| 筋肉 | 60 | 44.1 | 165 | |||

| ゴマサバ | 26 | 16 | 内臓 | 16 | 61.5 | 47 |

| 筋肉 | 0 | 0 | 0 | |||

| ホッケ | 27 | 27 | 内臓 | 26 | 96.3 | 152 |

| 筋肉 | 5 | 18.5 | 5 | |||

| キンメダイ | 36 | 20 | 内臓 | 20 | 55.6 | 43 |

| 筋肉 | 0 | 0 | 0 | |||

| サンマ | 164 | 7 | 内臓 | 7 | 4.3 | 7 |

| 筋肉 | 0 | 0 | 0 |

出典元:東京都保健医療局

アニサキスとは

アニサキスとは、主に魚の内臓や筋肉に寄生する白くて細長い寄生虫です。

アニサキスは線虫(せんちゅう)と呼ばれる小さな虫で、魚介類の体内で幼虫として存在しています。長さは2〜3cmほどで、白く半透明の糸のような見た目をしています。

アニサキスが魚に寄生する理由とその仕組み

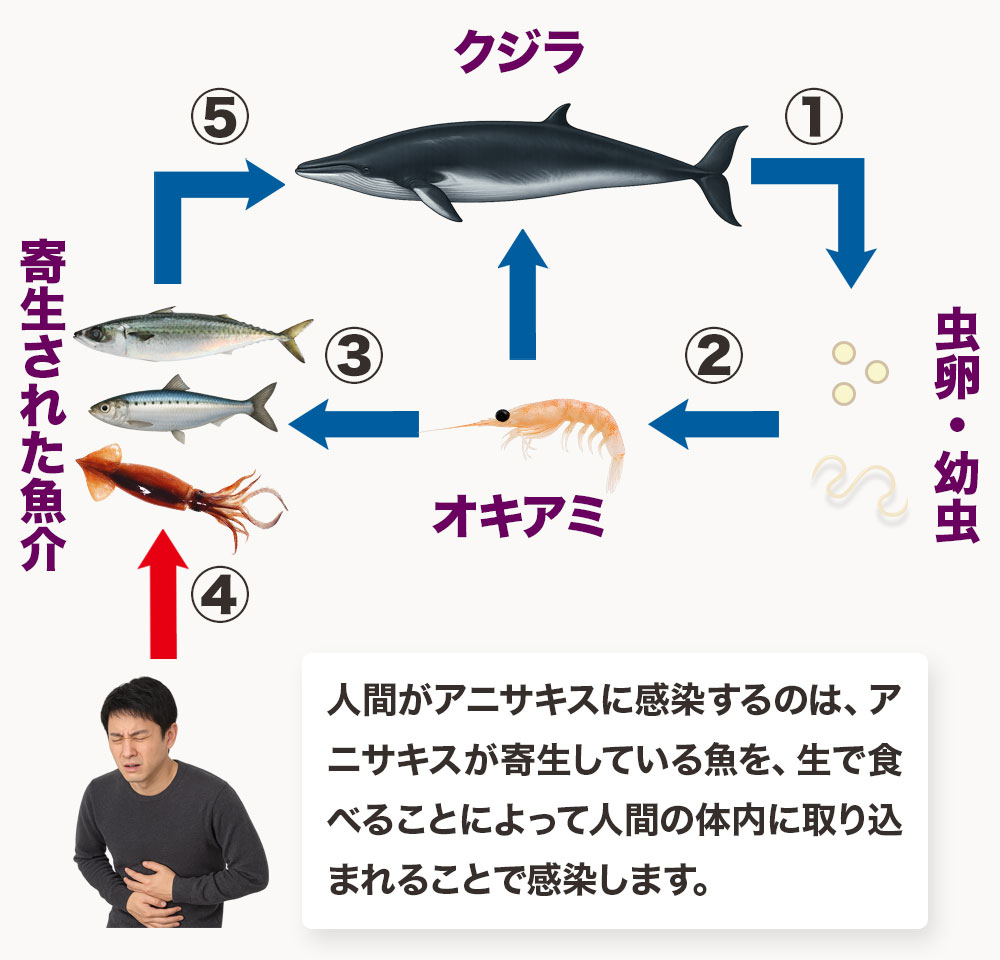

- ① 卵の排出と孵化

- アニサキスは成虫が海洋哺乳類(主にイルカやクジラなど)の胃や腸に寄生していて、ここで卵を産みます。これらの哺乳類の排泄物とともに卵が海中に排出され、卵は海中で孵化します。孵化したアニサキスは幼虫としてプランクトンの一部として海中を漂います。

- ② 第一中間宿主(オキアミ類)への感染

- アニサキスの幼虫は、主にオキアミなどに取り込まれ、そこで成長します。この段階では、オキアミなどがアニサキスの「第一中間宿主」となります。

- ③ 第二中間宿主(魚類やイカ)への感染

- オキアミなどを食べる魚やイカが次にアニサキスの幼虫を体内に取り込みます。この魚やイカが「第二中間宿主」となり、アニサキスはその筋肉や内臓に寄生します。ブリ、サバ、サケ、イカなどがこれに該当し、アニサキスはこの段階で人間に感染する準備が整います。

- ④ 最終宿主(海洋哺乳類)への感染

- アニサキスに寄生された魚やイカが、再びクジラやイルカなどの海洋哺乳類に捕食されることで、アニサキスはその体内に入り、成虫として成長します。この海洋哺乳類がアニサキスの「最終宿主」となり、ここで繁殖が行われて生態サイクルが完結します。

人がアニサキスに感染するのは、この寄生虫の生態サイクルの中で「第三中間宿主」である魚やイカに寄生した段階に関係しています。 魚やイカに潜んでいるアニサキスを加熱や冷凍などの処理をせずに生で食べることで、体内に取り込まれて感染が起こります。

体内に入った幼虫が胃や腸の壁に入り込もうとすることで、激しい腹痛や嘔吐などを伴う「アニサキス症」を引き起こすことがあります。

アニサキスはさばのどこに寄生している?

アニサキスは主に魚の内臓に寄生していますが、時間が経つと筋肉(刺し身の部分)にも移動します。

魚が生きている間は、アニサキスは内臓に多くいます。しかし魚が死ぬと、内臓から筋肉へと移動し始めます。このため、鮮度が落ちた魚ほど筋肉にアニサキスがいる可能性が高くなります。

鮮度が落ちた魚は、刺し身(筋肉)の部分にもアニサキスがいる可能性が高くなるため注意が必要です。

アニサキスが動き出すタイミング

魚が死亡すると、アニサキスは内臓から筋肉に移動しやすくなります。

魚が生きている間はアニサキスの動きは抑えられていますが、死後、内臓の環境が変化することで身の中へと移動する習性があります。この移動が起こるまでの時間は魚の種類や温度によって異なります。

特に、魚が常温で放置され体温が上昇すると、アニサキスは内臓から抜け出て周囲の筋肉に移動し始めるのですが、これは魚が捕食者(たとえばクジラやイルカ)に食べられた際に、捕食者の体温を感じて素早く内臓から移動し、胃壁や筋肉に潜り込む習性があるためと考えられています。

このため、魚を締めてから時間が経てば経つほど、身の中にアニサキスが移動している可能性が高くなります。

アニサキスは酢(酸)に強い

アニサキスは酢では死にません。酢に強いため、しめ鯖などに使う酢の濃度では生き続けることができます。

アニサキスは、そもそも酸性の環境に強い性質を持っています。もし酢に弱ければ、人の胃の中の強い胃酸でも生きられないはずですが、実際には胃の中で活動してアニサキス症を引き起こします。

自然界ではクジラの胃の中で成虫になることが知られており、このことからも酸に耐える力が非常に高いことがわかります。

また、クジラの胃の中のpH値(酸の強さを示す数値)はpH2〜pH4なのに対し、しめ鯖などに使われる酢のpH値(酸の強さを示す数値)はpH3程度で、アニサキスが死滅するほど強い酸性ではありません。冷凍や加熱に比べると、酢の作用はごく弱いものです。

クジラ胃内部のpHは2-4程度、酢のPHは3程度

出典元:魚食普及推進センター

pH値:液体が酸性かアルカリ性かを示す数値。0に近いほど強い酸性、7が中性、14に近いほどアルカリ性です。

自家製しめ鯖は注意が必要!誤解が招くリスク

自家製のしめ鯖を作るときは、「酢や塩でアニサキスは死ぬ」という思い込みに注意が必要です。この誤解が、知らないうちにリスクを高める原因になります。

多くの人は「酢や塩=殺菌できる」というイメージを持っています。確かに、酢や塩には食材の保存性を高めたり、細菌の増殖を抑えたりする効果があります。

しかし、アニサキスは酢や塩では死にません。

このため、酢で締めたしめ鯖でも、アニサキスが生きたまま残っている可能性があります。特に家庭で作る場合は、冷凍処理などの安全対策が十分でないことも多く、感染リスクが高くなります。

酢や塩には殺菌作用がありますが、アニサキスを死滅させることはできません。自家製のしめ鯖を作るときは、必ず冷凍処理などの確実な方法を取り入れることが大切です。誤った思い込みをなくすことで、安全でおいしいしめ鯖を楽しむことができます。

さばの産地によるアニサキスのリスク差

アニサキスには種類があり、生息地域によってその種類や行動に違いがあります。

たとえば、日本近海では太平洋側の魚には主に「アニサキス・シンプレックス(S型)」が寄生し、日本海側の魚には主に「アニサキス・ペグレフィー(P型)」が寄生しています。

- アニサキス・シンプレックス(Anisakis simplex)

- アニサキス・ペグレフィ(Anisakis pegreffii)

| 種類 | 主な分布地域 | 魚の死後の移動しやすさ |

|---|---|---|

| アニサキス・シンプレックス | 太平洋側 | 内臓から身へ移動しやすい |

| アニサキス・ペグレフィー | 日本海側 | 内臓から身へ移動しにくい |

アニサキスの種類の違いにより、魚が死んだ後に内臓から身(筋肉)に移動しやすいかどうかにも差が出ます。太平洋側に多いアニサキス・シンプレックス(S型)は魚の死後に内臓から筋肉に移動しやすく、一方日本海側に多いアニサキス・ペグレフィー(P型)はほとんど移動しないのが特徴です。

この違いのため、地域によっては生魚を食べる文化やリスクにも差が出ています。以下では、アニサキスが内臓から筋肉に移動する仕組みと、アニサキスの種類(S型とP型)の違いについて詳しく説明します。

しめ鯖でアニサキスに当たるとどうなる?

しめ鯖に含まれるアニサキスに当たってしまうと、数時間以内に激しい腹痛や吐き気などの症状が現れることがあります。アニサキス症は魚介類を原因とする食中毒の中でも強い痛みを伴うため、早期の対処が重要です。

食中毒(アニサキス症)になるまでの流れ

アニサキス症は、生きたアニサキス幼虫が体内に入ることで起こります。

アニサキスの幼虫は冷凍や加熱によって死にますが、生きたままの状態で摂取してしまうと、人の胃や腸の壁に侵入しようとすることで激しい炎症や痛みを引き起こします。アニサキス自体は人の体内で成長できず、数日で死滅しますが、それまでの間に強い症状をもたらします。

アニサキス症は、生きたアニサキスが胃や腸に入り込んで起こる激しい痛みを伴う食中毒です。きちんとした処理をしていない魚介類を生で食べたときに発症します。

アニサキス症:アニサキス属の寄生虫によって引き起こされる食中毒の一種。

よくある症状と発症までの時間

アニサキス症は、食後1〜12時間以内に突然、激しい腹痛や吐き気、嘔吐などの症状が出ます。

アニサキスの幼虫が胃や腸の壁に侵入しようとすることで、体が異物と判断して炎症反応を起こします。胃にいる場合は比較的早く症状が出て、腸にいる場合はやや遅れて現れます。

食後すぐに激しい腹痛や吐き気がある場合、アニサキス症の可能性があります。特に魚介類を生で食べた直後は注意が必要です。

- 胃アニサキス症:アニサキスが胃にいる状態で、発症は早く、食後数時間以内に腹痛が起こります。

- 腸アニサキス症:アニサキスが腸に入り込んだ場合で、発症は半日〜数日後になることもあります。

万が一アニサキスに当たったらどうする?

アニサキス症は突然の激しい腹痛を引き起こすことがありますが、正しく対処すれば重症化せずに済みます。自己判断せず、早めに医療機関を受診することが何よりも大切です。

アニサキス症の初期症状を見分けるポイント

食後に突然のお腹の激しい痛みや吐き気が出たら、アニサキス症の可能性があります。

アニサキス症は、食後1〜数時間で急に胃がキリキリと痛み始めたり、吐き気を伴うことが多いです。特に魚介類を生で食べた直後の場合、アニサキス症を疑うべきです。

生魚を食べた数時間後に強いキリキリとした胃痛や腹痛が出た場合、アニサキス症の可能性を考えて病院へ行くことが重要です。

病院での内視鏡による除去

胃にアニサキスがいる場合は、内視鏡で取り除く治療が行われます。

アニサキスが胃に寄生しているときは、内視鏡で直接目視できるため、医師が専用の器具で直接アニサキスをつまみ取ることができます。これにより症状はすぐに改善します。

内視鏡が使える医療機関で処置を受けることで、症状を早く和らげることができます。

内視鏡:口や鼻から管を入れ、体の中を直接観察・処置するための医療機器。

アニサキス症は自然に治る?

自然に症状が落ち着く場合もありますが、強い痛みや不調が続く場合は医療機関に相談することが望ましいです。

アニサキスは人の体内では長く生きられず、数日で自然に動かなくなるといわれています。ただし、その間に炎症や痛みが出ることがあるため、無理に我慢せず、体調に応じて医療機関に相談することが安全です。

自然におさまる場合もありますが、痛みが続くときや不安があるときは、早めに医療機関に相談するのが安心です。

痛みが出たらすぐ行くべき診療科

消化器内科を受診するのが最も適しています。

アニサキス症は胃や腸が関係しているため、消化器系の診療に詳しい医師に診てもらうことが大切です。地域によっては「内科」で対応できることもありますが、可能であれば「消化器内科」を選ぶのが安心です。

胃痛や腹痛が出たときは、消化器内科を優先して受診しましょう。緊急の場合は総合病院の救急でも対応可能です。

アニサキス症には個人差がある

アニサキス症は、同じ魚を食べても症状が出る人と出ない人がいるほど、個人差の大きい食中毒です。体質や免疫の違いによって、症状の有無や重さが変わります。

アニサキス症の原因は、アニサキスの幼虫が胃や腸の壁に刺さることで生じる「物理的刺激」と、それに対する「アレルギー反応」の2つが関係しています。

アニサキス症は誰にでも起こりうる食中毒ですが、症状の出方や重さには大きな個人差があります。同じ食卓で同じ魚を食べても、自分だけが腹痛になったり、逆に家族の中で一人だけ平気だったりするのはこのためです。

アレルギー反応: 体が本来は無害なもの(この場合アニサキス)を異物とみなし、過剰に反応してしまう免疫の働き。

自家製しめ鯖を安全に作る手順

しめ鯖を自宅で作るときに最も大切なのは、「新鮮なサバを選び、すぐに正しい処理を行うこと」です。サバは鮮度が落ちやすく、アニサキスなどのリスクもあるため、扱い方ひとつで安全性が大きく変わります。正しい手順を知っておくことで、安心しておいしいしめ鯖を楽しむことができます。

新鮮なサバ選びと鮮度の見極め方

しめ鯖を作るときは、できるだけ鮮度の高いサバを選ぶことが基本です。

サバは足が早い(=傷みやすい)魚の代表です。新鮮であればあるほど身が締まり、臭みが少なく、アニサキスのリスクも低くなります。目が澄んでいて、体表の色つやが良いサバは鮮度が高いサインです。また、エラが鮮やかな赤色をしている個体も新鮮な証拠です。

新鮮なサバを選ぶポイントは、「目」「体のつや」「エラの色」。この3つを意識すれば、初心者でも安全でおいしい素材を選べます。

足が早い:鮮度が落ちる(傷む)スピードが早いことを意味する料理用語。

サバの購入後は早めに内臓除去

さばを購入したら、できるだけ早く内臓を取り除き、冷蔵または冷凍で保存することが重要です。

さばの内臓部分にはアニサキスが多く寄生していることがあります。魚が死ぬと、虫が内臓から筋肉(身)へ移動するため、放置すると感染リスクが高まります。できるだけ早く内臓を除去し、冷やして保存すれば、リスクを大幅に減らすことができます。

さばを買ったら放置せず、すぐに内臓を取り除く。これが安全でおいしいしめ鯖を作るための最初のステップです。

冷凍処理:温度・時間の目安と注意点

アニサキスを確実に死滅させるには、-20℃以下で24時間以上冷凍する必要があります。

アニサキスの幼虫は非常に生命力が強く、冷蔵庫の温度(0〜5℃)では生き続けてしまいます。一般的な冷凍庫(-18℃前後)でも、すぐには死なないことがあり、しっかり凍るまで時間が必要です。そのため、-20℃以下で24時間以上冷凍する明確な基準が設けられています。

アニサキスを目視チェック

調理前に身の部分をよく観察して、アニサキスらしき白い線が見えたら、必ず取り除いてください。

最近ではアニサキスを見つけるための専用ライト(津本式アニサキスライトなど)も市販されており、光を当てることで身の中のアニサキスを発見しやすくなる便利な道具として注目されています。

アニサキスは酢締めや塩締めでは効果なし

厄介なことに、アニサキスは調味料や薬味で抑えることはできません。酢、塩、醤油、わさび、生姜といった一般的な調味料ではアニサキスを死滅させる効果はありません。そのため、これらを使ってもアニサキス症の予防にはならないのです。

その証拠としてよく挙げられるのが「しめ鯖」です。しめ鯖は塩や酢でしめる調理法ですが、アニサキスは酢の酸では死滅せず、生き残ることが確認されています。このため、しめ鯖を食べたことによるアニサキス症の発症例が多く報告されているのです。

しめ鯖を購入するときの注意点

しめ鯖を外で食べたり購入したりするときは、表示の確認やお店選びがとても大切です。特に「冷凍済み」「解凍品」といったラベルには安全に関わる重要な情報が含まれています。信頼できるお店を選ぶことで、安心してしめ鯖を楽しむことができます。

「冷凍済み」「解凍品」の表示は必ずチェック

購入時は「冷凍済み」「解凍品」と書かれた表示を必ず確認しましょう。

アニサキスは冷凍処理で死滅するとされているため、「冷凍済み」や「解凍品」と書かれたしめ鯖は比較的安心して食べられます。一方で「生」と書かれているものは、アニサキスのリスクがあるため注意が必要です。表示を確認することで、安全性の目安を知ることができます。

パッケージや店頭表示の「冷凍済み」「解凍品」は、安全性を判断するための大切な情報です。購入前に必ずチェックしましょう。

信頼できる販売先と店舗の選び方

衛生管理がしっかりしている店舗や販売元を選ぶことが安全の第一歩です。

温度管理や鮮度保持が徹底されている店舗では、アニサキスのリスクを下げる取り扱いがされています。信頼できる店舗は、商品の表示が丁寧で、鮮魚コーナーが清潔に保たれていることが多いです。また、スタッフが質問に丁寧に答えてくれるお店は安心できます。

鮮度・清潔さ・表示の明確さ。この3つを満たすお店を選ぶことで、しめ鯖をより安全に楽しめます。

よくある質問と勘違い

アニサキスについては多くの誤解やうわさがあり、正しい知識を持つことが大切です。「酢で死ぬ」「見ればわかる」などの話を聞くことがありますが、実際はもう少し複雑です。ここでは、よくある疑問をやさしく解説します。

「酢で死ぬ」はウソ?本当?

酢ではアニサキスは死にません。

アニサキスは酢や塩に強く、通常のしめ鯖の酢締めでは生きたまま残ることがあります。「アニサキスは酢で死ぬ」は誤解です。安全のためには、冷凍や加熱といった確実な方法をとることが大切です。

アニサキスは目で見える?

アニサキスは肉眼で見ることができますが、見つけるのは簡単ではありません。

アニサキスは2〜3cmほどの白い糸状の虫で、魚の身の中や内臓付近にいます。ただし、魚の筋肉に深く入り込んでいたり、脂の層に紛れていることもあるため、よく観察しなければ気づきにくいです。

アニサキスは見える大きさですが、発見が難しいため、冷凍などの安全対策を取ることが重要です。

どの魚が危ない?さば以外も要注意

さば以外にも、アニサキスが見つかる魚はたくさんいます。

アニサキスはサバだけでなく、アジ・イワシ・サンマ・サケ・スルメイカなどにも寄生します。特に、生や軽く締めた状態で食べる魚は注意が必要です。

しめ鯖はアニサキスに注意:まとめ

この記事では、しめ鯖とアニサキスの関係について、正しい知識と安全に食べるためのポイントをわかりやすく解説しました。

アニサキスは目に見える大きさの寄生虫ですが、見逃すこともあり、特に自家製のしめ鯖ではリスクを過小評価してしまうケースがあります。「酢や塩で死ぬ」という誤解や、「見ればわかる」という安心感が、思わぬ食中毒につながることもあるため、正しい処理と情報が欠かせません。

安全にしめ鯖を楽しむために、特に大切なポイントは次の通りです。

- 酢や塩ではアニサキスは死滅しません。冷凍処理(−20℃で24時間以上)や加熱処理が確実な対策です。

- 鮮度の高いサバを選び、購入後はすぐに内臓を取り除くことで、身への移動を防ぐことができます。

- 外食や市販品では、「冷凍済み」「解凍品」などの表示を必ず確認し、信頼できる店舗を選びましょう。

- アニサキスはサバだけでなく、アジ、イワシ、サンマ、サケ、イカなどにも寄生するため、他の魚でも注意が必要です。

- しめ鯖を食べた後に激しい腹痛や吐き気が出た場合は、無理をせず早めに医療機関に相談しましょう。

アニサキスを過剰に怖がる必要はありませんが、甘く見てしまうのも危険です。正しい知識を持ち、基本的な対策をしっかり取ることで、しめ鯖は安心しておいしく楽しむことができます。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。この記事が、しめ鯖を安全に楽しむきっかけになれば幸いです。