ほうれん草と小松菜はどう違う?見た目や味の比較から使いこなしまで解説

見た目はよく似ているけれど、実はまったく違う野菜。それが「ほうれん草」と「小松菜」です。どちらも緑黄色野菜として親しまれ、スーパーでは並んで売られていることも多く、なんとなくで選んでいる方も多いのではないでしょうか。

しかし、いざ料理に使おうとしたとき、「味に違いはあるの?」「栄養はどちらが上?」「どう使い分ければいいの?」と迷ってしまうことも少なくありません。

この記事では、そんな「ほうれん草」と「小松菜」の違いについて、味・栄養・旬・価格・使い方・保存方法まで、料理初心者にもわかりやすく丁寧に解説します。

- ほうれん草と小松菜の見た目や味、食感の違い

- 栄養価やおすすめの調理方法の違い

- 選び方や保存方法など、日常で役立つ情報

ほうれん草と小松菜の見た目の違い

ほうれん草と小松菜は一見似ていますが、葉の形や色、茎の太さ、根元の形状などに注目することで、誰でも見分けることができます。

葉、茎、根元の見た目でほうれん草と小松菜を見分けるポイント

葉の形はほうれん草が細長くギザギザ、小松菜は丸みがあってなめらかです。茎はほうれん草の方が細く、根元が赤くなっていることが多いです。

| 比較項目 | ほうれん草の特徴 | 小松菜の特徴 |

|---|---|---|

| 葉の形 | ギザギザしていて細長い | 丸みがある葉 |

| 茎の太さ | 細めで、根元に赤みがある | 太く、シャキッと硬め |

| 根の色 | 根元に赤みがある | 根本は太く全体が白い |

- 葉の形の違い:ほうれん草はギザギザしていて、少しツヤがあります。小松菜の葉は丸くて、全体的にやさしい印象です。

- 茎の色と太さ:小松菜は白くて太くシャキッとしています。ほうれん草は細めで、根元に赤みがあるものが多く見られます。

- 根の色:ほうれん草の根は全体的に白いが、根本に赤みがあります。小松菜は、全体的に白く根本は太くしっかりしている。

ほうれん草の葉の形の違い

ほうれん草の葉には、尖った「ギザギザした形」と「丸みを帯びた形」の2種類が存在します。このような見た目の違いが生まれる主な理由は、栽培されている品種が異なるためです。

以前はギザギザした葉を持つ「東洋種」が主流でしたが、最近では丸い葉が特徴の「西洋種」や、両方を掛け合わせた「交配種」も多く店頭に並んでいます。

| 項目 | ギザギザの葉(東洋系) | まるい葉(西洋系・交雑種) |

|---|---|---|

| 見た目 | 葉先が尖って鋭く切れ込む | 葉先が丸く、全体的にやさしい形 |

| 歴史 | 昔ながらの在来種 | 近年流通が増加 |

| 食感 | ややしっかり・歯ごたえあり | 柔らかくて食べやすい |

| 味 | 少しアクが強く、香りも濃い | アクが少なめであっさり |

ほうれん草と小松菜の味と食感の違い

ほうれん草はややクセがあり、加熱するとやわらかくなる一方で、小松菜はクセが少なく、シャキッとした食感が特徴です。料理の仕上がりや好みに合わせて選ぶのがおすすめです。

ほうれん草と小松菜の甘味・苦味・クセの比較

ほうれん草はシュウ酸という成分を含んでおり、生のままだとえぐみや軽い苦味を感じることがあります。

一方、小松菜もシュウ酸は含んでいますが、少なめです。加熱前には独特の軽い苦味を持つことがありますが、どちらの野菜も加熱すると甘味が増し、ほうれん草のクセは調理方法によって感じ方が変わることがあります。

クセの少なさを重視するなら小松菜、風味の強さを活かしたいならほうれん草が向いています。

シュウ酸は、ほうれん草やタケノコなどの植物に自然に含まれている「アク」の成分の一つです。 口にしたときに感じる、独特のえぐみや舌がザラつくような感覚は、主にこのシュウ酸によって引き起こされます。

ほうれん草を食べる際に「アク抜き」が必要なのは、このシュウ酸を減らして美味しく安全に味わうためです。 一方で、小松菜のようにシュウ酸が少ない野菜であれば、下ゆでなしで炒め物などに使えるため、時短調理に向いています。

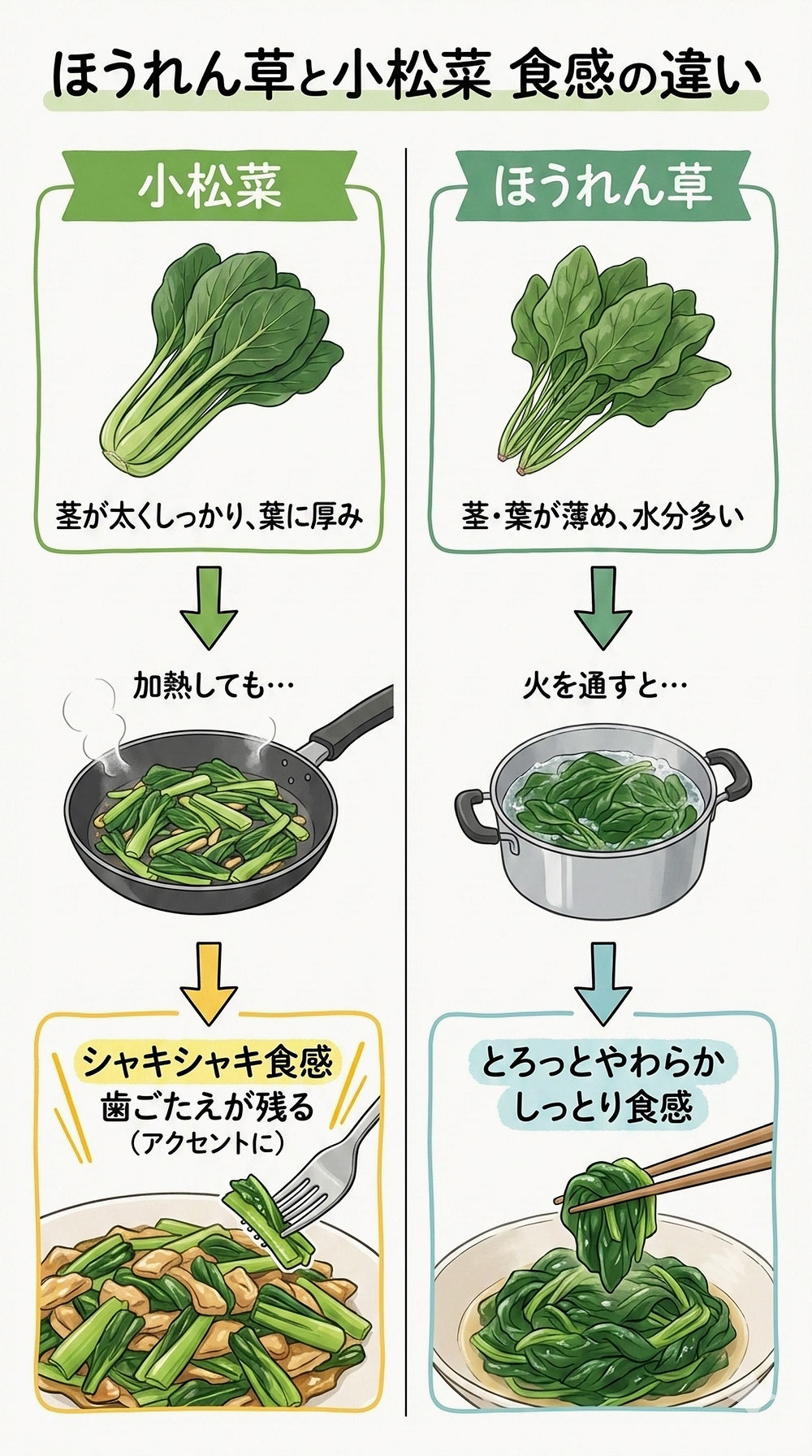

ほうれん草と小松菜の食感の違い

小松菜はシャキッとした歯ごたえがあり、ほうれん草は加熱するとやわらかく、しっとりとした食感になります。

小松菜は茎が太くしっかりしており、加熱してもシャキシャキ感が残りやすいです。炒め物や煮物に使っても、茎の歯ごたえがほどよく残るため、食感のアクセントになります。また、小松菜の葉も比較的厚みがあり、しっかりした口当たりが楽しめます。

一方、ほうれん草は茎も葉も薄めで、水分を多く含むため、火を通すととろっとやわらかくなります。加熱時間が短くてもすぐにしんなりするため、口当たりがなめらかで、スープや和え物などやさしい食感を求める料理に向いています。

- 小松菜は茎が太く、加熱してもシャキシャキした歯ごたえが残る

- ほうれん草は水分が多く、加熱するととろっとやわらかくなる

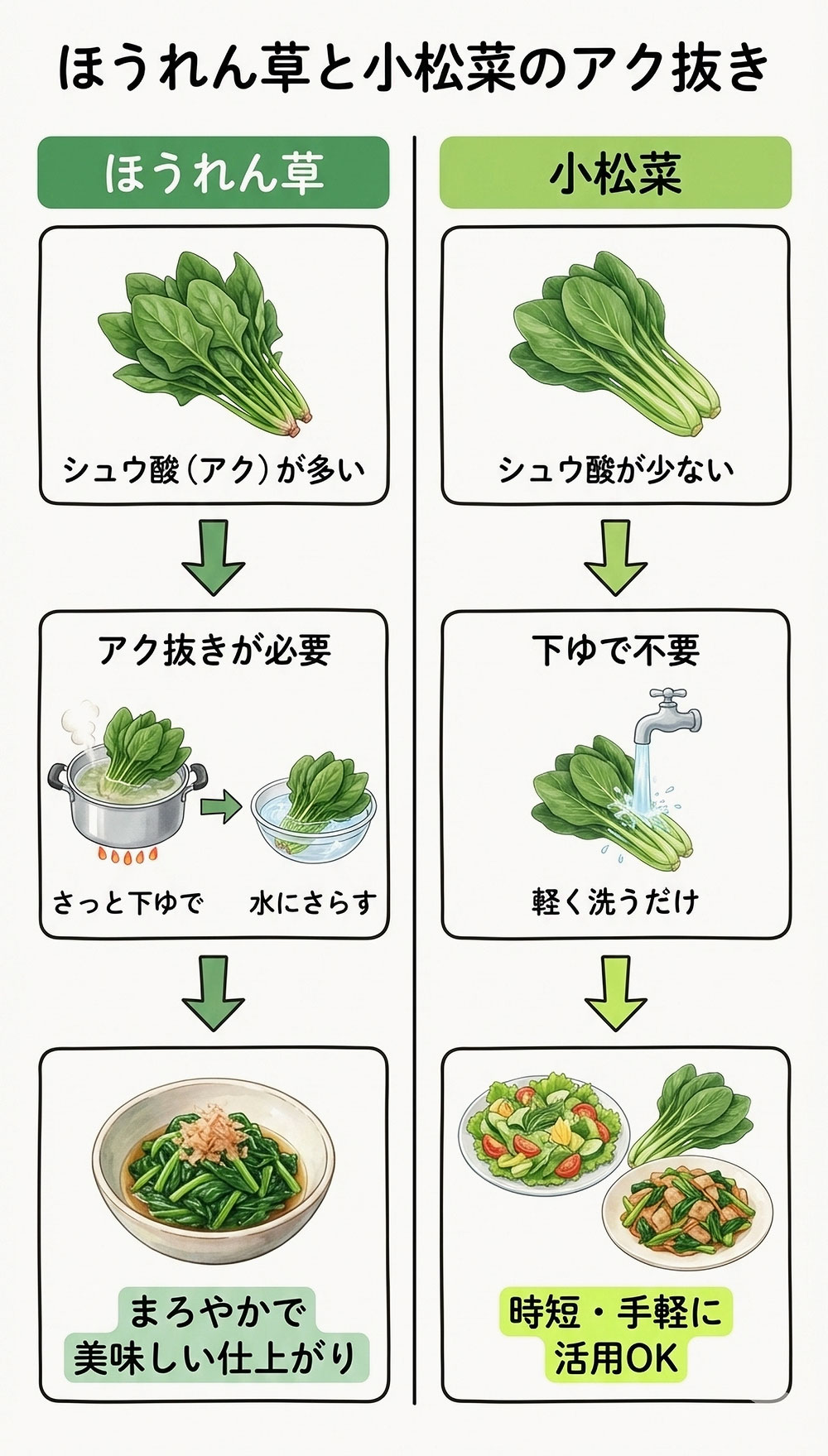

ほうれん草と小松菜の下処理(アク抜き等)

ほうれん草はアク抜きが必要ですが、小松菜は基本的に下ゆでせずに使える場合が多いです。

ほうれん草に多く含まれるシュウ酸(アク)は、ゆでることで水に流れ出やすくなります。そのため、さっと下ゆでしてから水にさらすと、えぐみや青臭さが軽減されて、味わいやすくなります。

特におひたしや和え物に使うときは、こうした下処理をすることで、仕上がりがよりまろやかになります。

一方、小松菜はシュウ酸の含有量が比較的少ないため、下ゆでを省いても使いやすい食材として知られています。軽く洗うだけでそのまま炒め物や味噌汁、ナムルなどに活用できるレシピが多く、忙しいときや時短調理にも適しています。

調理の手間をなるべく減らしたいときには、小松菜が扱いやすい存在といえます。

- ほうれん草はアク抜き(下ゆで+水さらし)が必要

- 小松菜はアクが少なく、生のままでも使いやすい

- 調理の手間を減らしたいときは、小松菜の方が便利

シュウ酸は、ほうれん草やタケノコなどの植物に自然に含まれている「アク」の成分の一つです。 口にしたときに感じる、独特のえぐみや舌がザラつくような感覚は、主にこのシュウ酸によって引き起こされます。

ほうれん草と小松菜の基本情報

ほうれん草と小松菜は、どちらも葉物野菜ですが、原産地や分類、栄養の特徴が異なります。

ほうれん草は中央アジア原産で、冷涼な気候を好む野菜です。葉はギザギザです。一方の小松菜は日本原産(江戸時代から栽培)で、比較的暖かい地域でも育ちやすく、カルシウムが豊富です。

ほうれん草と小松菜は植物の分類でも違いがあり、ほうれん草は「ヒユ科」、小松菜は「アブラナ科」に属しています。

| 項目 | ほうれん草 | 小松菜 |

|---|---|---|

| 原産地 | 中央アジア | 日本(江戸時代から栽培) |

| 気候の好み | 冷涼な気候を好む | 比較的暖かい地域でも育ちやすい |

| 主な栄養 | 鉄分が豊富 | カルシウムが豊富 |

| 植物の分類 | ヒユ科 | アブラナ科 |

ほうれん草と小松菜の名前の由来と歴史

ほうれん草と小松菜の名前には、それぞれ歴史や地名に由来する背景があります。

「ほうれん草」は漢字で「菠薐草(ほうれんそう)」と書き、古代ペルシャ(現在のイラン)周辺の「菠薐(ほうれん)」という地名が由来とされています。そこから中国を経て日本に伝わりました。

「小松菜」は、東京都の小松川地区(現在の江戸川区)で生まれたことが由来です。八代将軍・徳川吉宗がこの地の菜っ葉を食べて「小松川の菜」と名付けたと言われています。

栄養で見るほうれん草と小松菜の違い

ほうれん草と小松菜は、どちらも栄養豊富な葉物野菜ですが、含まれている栄養素の種類や量に違いがあります。目的に応じて使い分けることで、より効果的に栄養をとることができます。

ほうれん草と小松菜の100gあたりの主要栄養素比較表

ほうれん草と小松菜は、どちらも栄養豊富な葉物野菜ですが、含まれている栄養素の種類や量に違いがあります。目的に応じて使い分けることで、より効果的に栄養をとることができます。

文部科学省 食品成分データベースによると、可食部100gあたりの栄養成分は以下の通りです。

| 栄養素 | ほうれん草(生) | 小松菜(生) |

|---|---|---|

| エネルギー | 18kcal | 13kcal |

| カルシウム | 49mg | 170mg |

| 鉄分 | 2.0mg | 2.8mg |

| ビタミンC | 35mg | 39mg |

| 食物繊維 | 2.8g | 1.9g |

小松菜にはカルシウムが比較的多く含まれています。

可食部:食べられる部分のみの重量のこと。

ほうれん草と小松菜のシュウ酸やアクの含有量の違い

ほうれん草にはシュウ酸が多く含まれており、小松菜は少なめです。

シュウ酸は野菜に含まれる成分で、独特のえぐみを感じる原因となることがあります。ほうれん草にはこのシュウ酸が比較的多く含まれており、調理の際には下ゆでしてから使われることが一般的です。

一方、小松菜はシュウ酸が少なめとされており、下ゆでせずにそのまま調理できるレシピも多く見られます。

シュウ酸が気になる場合は、ほうれん草をゆでて使うか、小松菜を選ぶのが安心です。

シュウ酸:一部の野菜に含まれる成分。体内のカルシウムと結びつく性質があり、摂取量や体調によっては注意が必要とされることがあります。

用途別に見る「ほうれん草と小松菜 」を活かす方法

ほうれん草と小松菜は、それぞれに合った調理法で使うことで、おいしさも栄養も引き出しやすくなります。それぞれの野菜には味や食感、調理のしやすさなどに個性があり、目的や料理の種類に応じて使い分けることが、料理全体の仕上がりに大きな違いをもたらします。

たとえば、シャキッとした食感を活かしたいときは小松菜、とろっとした口当たりを出したいときはほうれん草が向いています。

おひたし・和え物・味噌汁での使い分け

ほうれん草は加熱するとやわらかくなり、葉の部分がしんなりとして調味料がしっかりと絡みやすくなります。特にお出汁やゴマなどの風味をしっかりと受け止めてくれるので、和え物やおひたしといったシンプルな料理でも素材の味を引き出しやすくなります。

また、下処理としてアク抜きをしておくことで、さらに食べやすくなるのも特徴です。

小松菜は茎が太くしっかりしており、加熱してもシャキシャキ感が残るため、味噌汁やスープなどの汁物でも存在感を保ってくれます。葉も煮くずれしにくく、歯ごたえを楽しみたいときに向いています。調理の途中で加えることで、風味を損なわず、彩りも良く仕上がります。

炒め物で使うときの選び方

シャキッとした炒め物には小松菜、とろっとした炒め物にはほうれん草が向いています。

小松菜は加熱しても茎の歯ごたえがしっかりと残るため、炒め物にしたときに全体の食感にリズムとコントラストが生まれます。炒めすぎずにサッと火を通すことで、みずみずしさとシャキッとした歯ごたえが楽しめます。

また、肉や油との相性もよく、豚バラやベーコンなどと組み合わせると、濃厚さとさっぱり感のバランスが取れた一品になります。

ほうれん草は火が入りやすく、短時間でしっとりとした食感に変わります。炒めることでかさが減り、他の食材ともなじみやすくなるため、卵や豆腐などのやわらかい食材と合わせると、全体がまとまりやすく、やさしい味わいに仕上がります。

下ゆでしてからさっと炒めると、アクも抜けて色鮮やかに仕上がります。

ほうれん草と小松菜は生で食べられる?

小松菜は生でも食べやすいですが、ほうれん草は加熱してから使うことが一般的です。

小松菜はクセが少なく、やや特有の青菜らしい風味はありますが、生のままでも比較的食べやすいと感じられることが多いです。そのため、サラダやスムージーなど加熱せず利用されています。

一方で、ほうれん草はシュウ酸という成分を比較的多く含んでおり、生で食べるとえぐみや渋みを感じることがあります。

このため、従来は加熱してから使うのが一般的でしたが、最近ではアクの少ない若い葉のサラダ専用品種も販売されており、生でも取り入れやすくなっています。

サラダ用ほうれん草:やわらかく栽培された品種で、生食に適しています。

ほうれん草と小松菜は代替利用は可能?

基本的には代用可能ですが、食感や味の仕上がりに差が出ることがあります。

レシピによっては、小松菜をほうれん草の代わりに使っても問題ないケースが多く、例えば味噌汁や炒め物のように火を通す料理では、見た目や食感が大きく変わることは少なく、家庭料理ではよく代用されています。

また、加熱することでどちらのクセも和らぐため、味の違いが気にならないこともあります。

ほうれん草と小松菜の旬の時期と価格の違い

ほうれん草と小松菜はどちらもスーパーなどで一年中見かけますが、実は最も美味しくなる時期はどちらも秋から冬にかけてです。とくにほうれん草は寒さによって甘味が増すため、冬がもっともおいしい季節と言えます。

小松菜も冬になると味にコクが出て美味しくなります。価格については、季節や天候によって変動しますが、年間を通じて安定して流通している小松菜の方が比較的安価で手に入りやすいです。

ほうれん草と小松菜の旬の時期

ほうれん草の旬は11月から2月頃、小松菜の旬は12月から2月頃です。

| 野菜名 | 主な旬の時期 | 特徴 |

|---|---|---|

| ほうれん草 | 11月〜2月頃 | 寒さで甘味が増し、味がまろやかになる |

| 小松菜 | 12月〜2月頃 | 寒い季節に味が濃くなり、甘みが増す |

ほうれん草は寒さにあたることで葉に糖分がたまり、甘味が増します。冬場に収穫されたほうれん草はアクも少なめで、味がまろやかになります。

小松菜はハウス栽培も多く、年間を通して出荷されていますが、寒い季節には味がしっかりとして歯ごたえもよくなります。

ほうれん草と小松菜の主な産地

ほうれん草は埼玉県、群馬県、千葉県。小松菜は茨城県、埼玉県、福岡県が主な産地です。

| 1位 | 2位 | 3位 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| ほうれん草 | 埼玉県 | 22,700(t) | 群馬県 | 22,400(t) | 千葉県 | 19,400(t) |

| 小松菜 | 茨城県 | 24,700(t) | 埼玉県 | 14,200(t) | 福岡県 | 12,000(t) |

出典:農林水産省

ほうれん草は気温が下がる地域でも育ちやすいため、関東内陸部の埼玉県や群馬県、さらには千葉県などを中心に広く栽培されています。

一方、小松菜は都市近郊での栽培が盛んで、茨城県や埼玉県、福岡県といった都市圏に近い地域での出荷量が多く、消費地との距離が短いため、流通の効率の良さもその背景にあります。

ほうれん草と小松菜の価格の違い

一般的に小松菜の方が価格が安定しており、手頃な傾向があります。

小松菜は収穫までの期間が短く、温暖な気候でも安定して育ちやすいため、年間を通じて価格が比較的安定しています。また、害虫や病気の被害も少なめで、露地栽培や施設栽培のどちらにも適しているため、流通量が安定しやすい点も価格が落ち着いている要因です。

一方で、ほうれん草は寒さに強い反面、気温の変化や霜の影響を大きく受けやすい野菜です。特に寒さが厳しい時期には生育が遅れやすく、出荷量が減少することで価格が高騰する傾向があります。加えて、葉が繊細なため輸送時の品質管理にも気を使う必要があり、コストがかかることも価格に影響します。

ただし、こうした価格の違いは地域の生産状況や気候条件によっても大きく左右されるため、必ずしも小松菜の方がいつも安いとは限りません。

- 小松菜は栽培しやすく流通が安定しているため、価格も安定しやすい

- ほうれん草は気温や霜の影響を受けやすく、価格が変動しやすい

- 地域や気候によって価格は前後することがある

ほうれん草と小松菜の保存方法と下処理

ほうれん草と小松菜は、保存方法によっておいしさや使いやすさが大きく変わります。

正しい下処理と適切な保存方法を知っておくことで、野菜の鮮度を長く保ち、毎日の料理をスムーズに進めることができます。冷蔵保存では鮮度を維持し、冷凍保存では下処理を工夫することで調理の時短にもつながります。

ほうれん草と小松菜の冷蔵保存

冷蔵保存では、できるだけ立てた状態で保存し、乾燥を防ぐ工夫をすることで鮮度を長く保つことができます。

ほうれん草と小松菜はいずれも葉物野菜で、傷みやすいのが特徴です。特に根元が乾燥すると、葉全体がしおれやすくなります。また、葉が折れたり潰れたりすると、そこから傷みが進みやすくなります。

冷蔵庫の中でも、できるだけ自然に近い状態、つまり「立った状態」で保存することで、野菜自身の水分移動がスムーズになり、鮮度が保たれやすくなります。

冷蔵保存する際は、湿らせたキッチンペーパーで根元を包み、ポリ袋に入れて立てた状態で冷蔵庫の野菜室に入れるのが最適です。

- 冷蔵保存では「立てて保存」することで鮮度が長持ちしやすい

- 根元の乾燥や葉の折れを防ぐことで傷みを防げる

- 湿らせたキッチンペーパー+ポリ袋で包んで保存する

ほうれん草と小松菜の冷凍保存と解凍方法

冷凍保存する場合は、下茹でしてから水気をしっかり切って小分けにし、凍らせるのがベストです。解凍時は自然解凍せず、凍ったまま調理に使うと食感や風味を損ないにくくなります。

ほうれん草や小松菜は生のまま冷凍すると、解凍時に水っぽくなってしまうことがあります。あらかじめサッと下茹ですることで、酵素の働きが止まり、色や風味が損なわれにくくなります。

また、しっかり水気を切ってから冷凍することで、冷凍焼けや霜の発生を防ぎ、保存中の品質も保ちやすくなります。

解凍は電子レンジでの加熱や、スープや炒め物などに凍ったまま加えるのが最も手軽で失敗が少ない方法です。

冷凍保存は、野菜を長持ちさせる強い味方です。下茹で・水切り・小分け保存の3つのポイントをしっかり守り、調理時には凍ったまま使うのが、おいしく無駄なく使い切るコツです。

- 冷凍前に下茹でして水気を切り、小分けにすると品質が保たれる

- 解凍は自然解凍せず、凍ったまま調理すると風味と食感が損なわれにくい

- 冷凍保存のコツは「下茹で・水切り・小分け保存」の3ステップ

ほうれん草と小松菜はどう違う:まとめ

この記事では、ほうれん草と小松菜の違いについて、旬の時期、味の特徴、価格、産地、保存方法など多方面から比較してきました。見た目は似ているものの、それぞれの個性があり、料理に合わせて選ぶことで、食卓をより豊かにすることができます。

とくに重要なポイントを以下にまとめます。

- 見た目の違い:ほうれん草は葉がギザギザしていて茎がやや細長く、小松菜は丸みを帯びた葉と太めでしっかりした茎が特徴です。

- 旬の時期の違い:ほうれん草は11月から2月頃に甘味が増し、小松菜は12月から2月頃に味が濃くなります。

- 味の特徴:冬のほうれん草は甘みがありアクが少ない、小松菜はシャキッとした歯ごたえが魅力です。

- 価格の傾向:小松菜の方が年間を通じて価格が安定していて、手に入りやすい傾向があります。

- 主な産地:ほうれん草は埼玉県や群馬県、小松菜は茨城県や埼玉県が中心となっています。

- 保存方法:冷蔵保存では立てて保存すると鮮度が保たれやすく、冷凍保存では下茹でしてから保存すると調理しやすくなります。

ほうれん草は「冬のごちそう野菜」、小松菜は「毎日の定番野菜」といったイメージで、目的やシーンによって使い分けることがポイントです。

それぞれの特徴を知ることで、よりおいしく無駄のない食材選びができるようになります。日々の料理に役立てていただけたら幸いです。