小麦粉の種類、薄力粉・中力粉・強力粉の違いと使い分けまで簡単解説

「小麦粉と薄力粉って、違うの?」「薄力粉と強力粉って、どこが違うの?」「中力粉って聞いたことあるけど、何に使うの?」誰もが一度は感じる小麦粉の疑問。それぞれの小麦粉がどんな特徴を持ち、どんな料理に向いているのかを正しく知ることで、失敗のない仕上がりが目指せます。

この記事では、「薄力粉・中力粉・強力粉の違いってなに?」「どの料理にどの粉を使えばいいの?」「そもそもなぜ種類が分かれているの?」といった素朴な疑問にやさしく丁寧にお答えします。粉の違いを知るだけで、料理の幅がぐっと広がりますし、食感や味わいの違いにも納得がいくようになります。

たとえば、同じ小麦粉でもパンをふんわりさせるのに向いた粉と、クッキーをサクサクに仕上げる粉とでは、たんぱく質の量や性質が異なります。それぞれの小麦粉は「向き・不向き」があるのです。

この記事を読むことで、小麦粉の種類ごとの特徴や使い分けがわかり、日々の料理やお菓子作りに自信が持てるようになります。

まずは小麦粉の基本を知ろう

小麦粉は「小麦の粉」ですが、同じ小麦粉でも分類によって性格が違います。たんぱく質の量、粒の細かさ、混ぜ方やこね方で、仕上がりは大きく変わります。

小麦粉の主な成分(たんぱく質・グルテン・でんぷん)

小麦粉の主役は「でんぷん」と「たんぱく質」です。でんぷんは粉全体の大部分を占め、加熱されるとふっくら感や粘りをます。一方で、たんぱく質は水を加えて混ぜると互いに結びつき、「グルテン」という弾力のある網目構造を作ります。

このグルテンは生地を伸ばす力や膨らむ力の元になり、パンのふくらみや麺のコシを支えます。たんぱく質の量が多ければグルテンが強くなり、少なければ軽くてほろっと崩れる食感になります。

つまり小麦粉は、でんぷんがベースの“土台”を支え、たんぱく質が“骨組み”として形や弾力を与える、二つの性格を合わせ持った粉なのです。

加熱されると糊化(こか)と呼ばれる現象が起こり、粘り気が出て生地全体をふんわり、もっちりと仕上げる土台になります。さらに、吸水したでんぷんは加熱によって膨らみ、パンやケーキのふくらみや柔らかさの中心的な役割を果たします。

主に「グリアジン」と「グルテニン」という二つの成分から成り立ちます。これらは水と合わさってこねられることで互いに結合し、グルテンと呼ばれる網目状の構造を作ります。グリアジンは生地を伸ばしやすくする性質を持ち、グルテニンは弾力を与えます。

小麦粉の食感は、グルテンとでんぷんのバランスで決まります。

小麦粉の粒の細かさや挽き方でこんなに違う

小麦粉の粒が細かいほど口当たりはなめらかになり、膨らみも安定しやすくなります。挽き方やふるい(製粉工程:粉をふるい分ける工程)で、香りや色、灰分(はいぶん/小麦の外皮に含まれるミネラル成分の割合を示す指標)も変わります。

- 細かい → 溶け込みやすく、きめ細かな生地。ケーキやクッキーに向く。

- 粗い → 噛みごたえや香ばしさが出やすい。全粒粉や一部の麺に向く。

ロール式(機械で均一に挽く方法)で均一な粉に、ストーンミル(石臼挽き)で風味豊かに、など方法によって香りや味が変わる。

外皮(ふすま/小麦の皮の部分)をどこまで残すかで色・香り・食物繊維量が変化する。

数値が高いほど外皮に近い部分が多く含まれ、風味は強いが色はやや濃くなる。

混ぜ方やこね方で仕上がりが変わる理由

小麦粉を混ぜたりこねたりするほどグルテン(小麦のたんぱく質が作る網目構造)が発達し、弾力やコシが強くなります。ケーキやクッキーのようにふんわり軽い仕上がりを目指す場合は、混ぜすぎると生地が硬くなってしまうため注意が必要です。

一方で、パンやピザ生地のように強い弾力と膨らみが求められる料理では、しっかりとこねることでグルテンを十分に育てることが大切です。

小麦粉の種類( 薄力粉・中力粉・強力粉)の特徴と違い

小麦粉は一見同じように見えますが、たんぱく質の量やグルテンの強さによって「薄力粉」「中力粉」「強力粉」に分かれます。それぞれの小麦粉には得意分野があり、料理やお菓子の仕上がりを左右します。ここでは基本的な3種類の違いを丁寧に整理して解説します。

多くの人が知りたい小麦粉と薄力粉、中力粉、強力粉の違い

「小麦粉」という言葉は、実は非常に広い意味を持つ総称です。私たちが普段よく目にする薄力粉や強力粉、中力粉といった名称は、その中に含まれる具体的な分類名にすぎません。

これらの分類は、小麦に含まれるたんぱく質の量や質の違いによって分けられ、それぞれに適した用途があるため、料理やお菓子作りの仕上がりを大きく左右します。

- 「小麦粉」は、小麦を粉にしたもの全体を指す言葉です。

- 薄力粉・中力粉・強力粉は、小麦粉をたんぱく質の量や質によって分類した名称です。

- 薄力粉はたんぱく質が少なく、サクサクした食感に向いています。

- 強力粉はたんぱく質が多く、もちっとした弾力が必要なパン作りなどに使われます。

「小麦粉」と聞くと一種類に思われがちですが、実際は料理や製菓に合わせて複数の種類が存在します。料理の目的に応じて、薄力粉・中力粉・強力粉を使い分けることが、美味しい仕上がりの秘訣です。

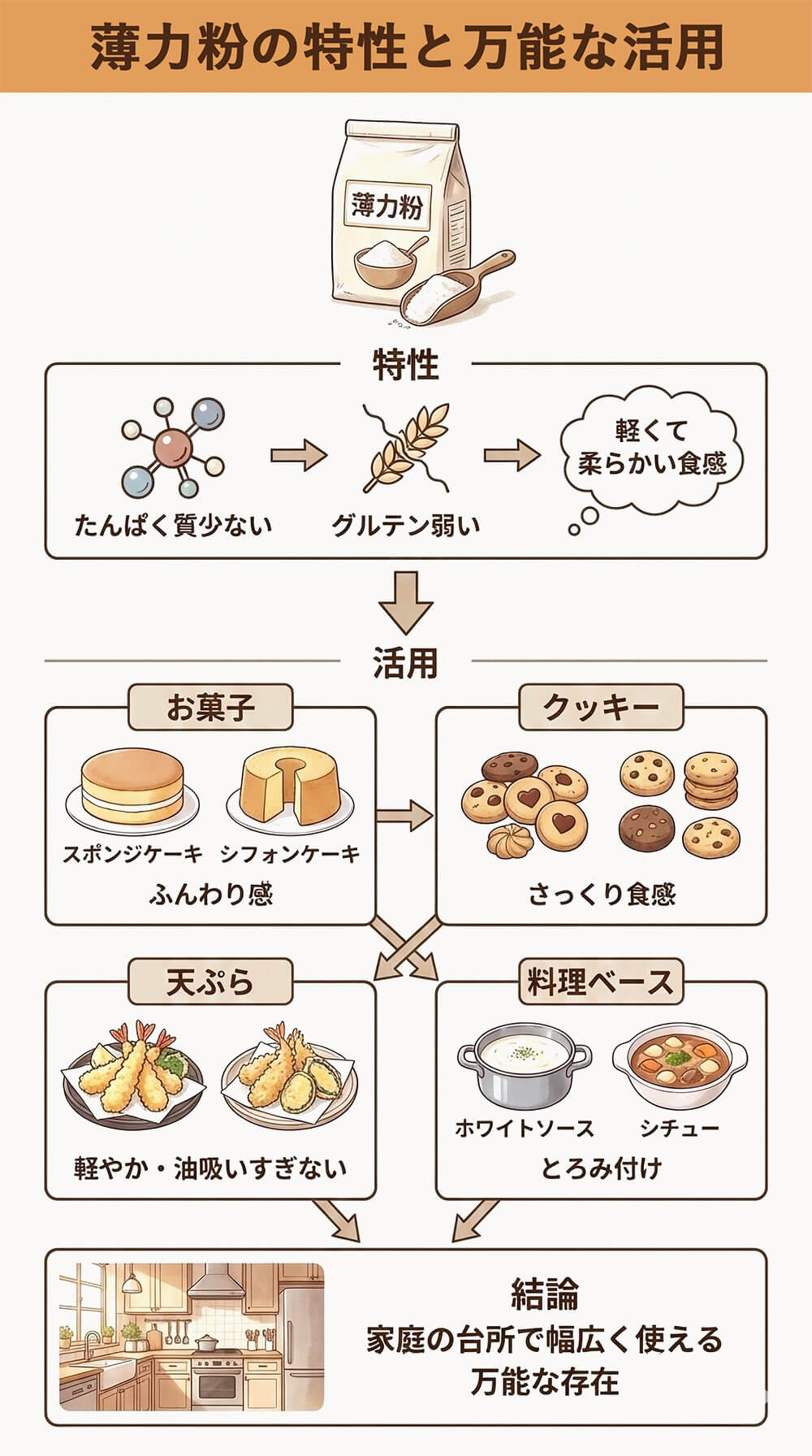

薄力粉の特徴:お菓子や料理向きの軽さ

薄力粉はたんぱく質が少ないため、グルテンが弱く、軽くて柔らかい食感になります。その特徴から、スポンジケーキやシフォンケーキなどのふんわり感を出したいお菓子に向いています。

クッキーではさっくりとした食感を生み出し、天ぷらの衣では油を吸い込みすぎずに軽やかに仕上がります。さらに、ホワイトソースやシチューのとろみ付けなど、料理のベース作りにも活用されることが多く、家庭の台所で幅広く使える万能な存在でもあります。

- たんぱく質量は約6〜9%。少ないことでグルテンの網目が弱く、ふんわり仕上がる。

- 揚げ物では油を吸いすぎず、サクッと軽い衣になる。

- ケーキやクッキーでは硬くなりにくく、口どけの良い食感になる。

薄力粉はふんわり、サクサクを演出する粉です。お菓子や天ぷらの軽さを出したい時に最適です。

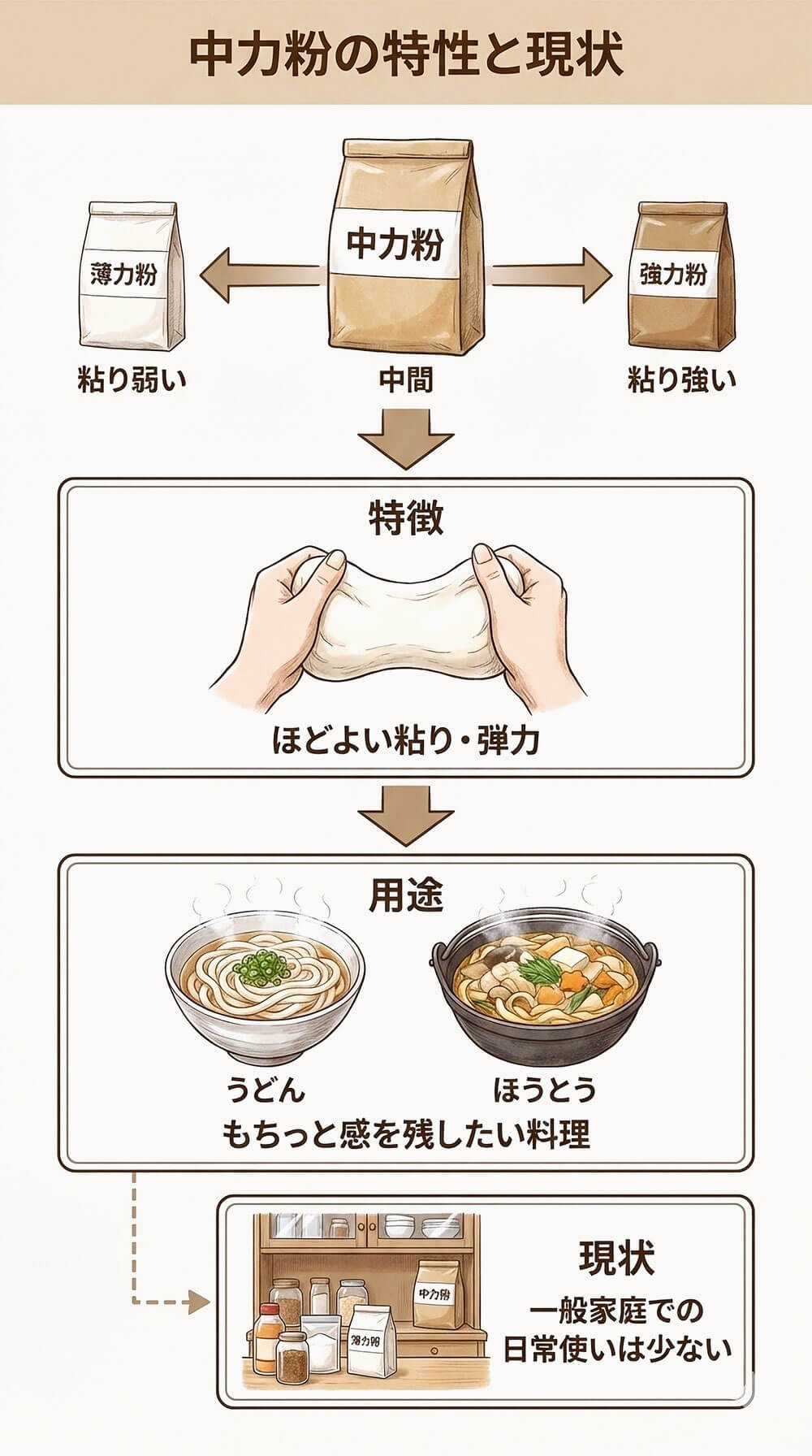

中力粉の特徴:うどんやほうとうに最適

中力粉は薄力粉と強力粉の中間で、ほどよい粘りと弾力が特徴です。うどんやほうとうなど、もちっと感を残したい料理に向いています。

- たんぱく質量は約8〜11%。強すぎず弱すぎず、適度なコシを出せる。

- うどんやほうとうに使うと、噛んだときにもちっとした弾力がありながら、のどごしが良い。

スーパーでは薄力粉や強力粉に比べてあまり多くは並んでいないため、一般家庭では日常的に使われる機会は少ないのも事実です。

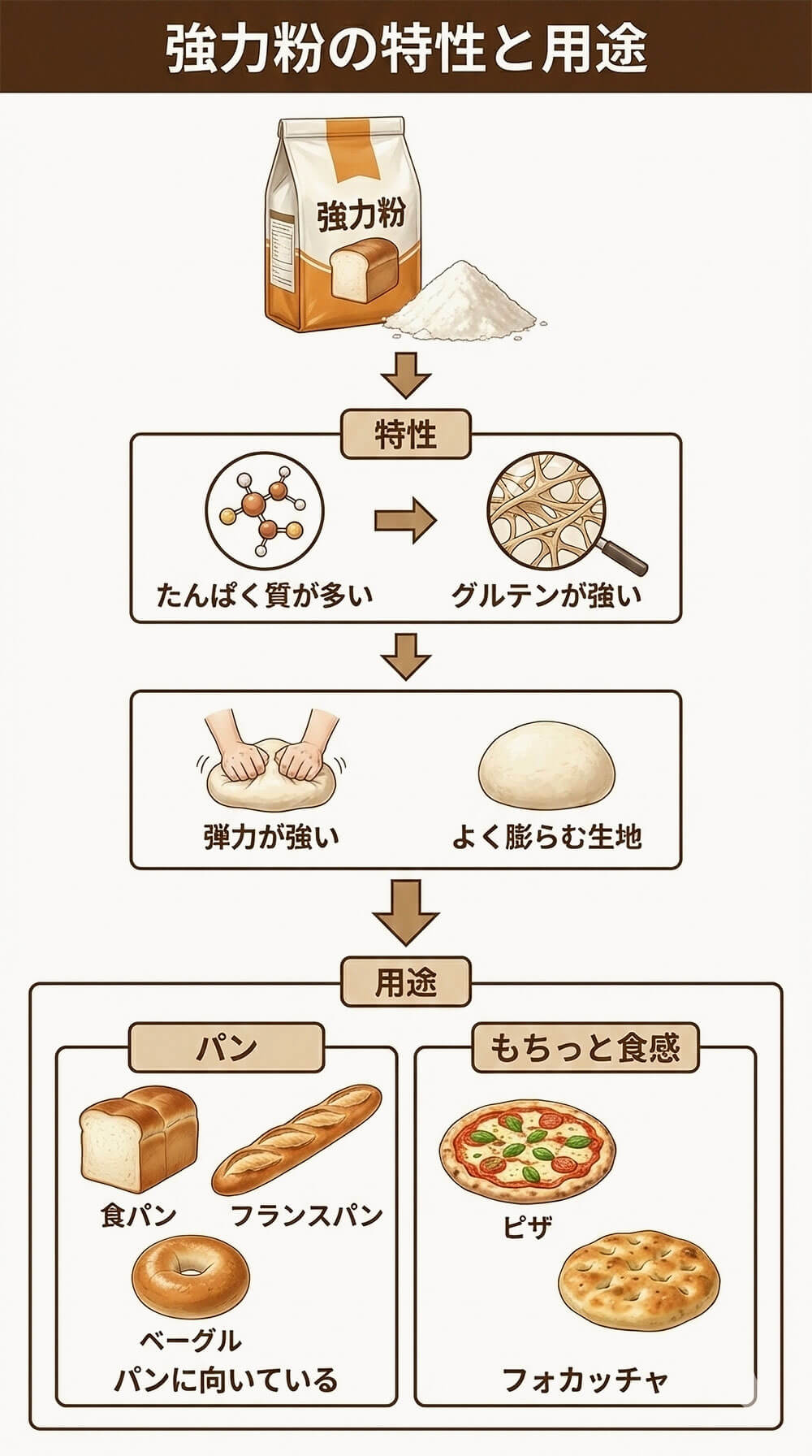

強力粉の特徴:パンやピザ生地に欠かせない

強力粉はたんぱく質が多く、グルテンが強いため、弾力が強く、よく膨らむ生地になります。特に食パンやフランスパン、ベーグルといったパンに向いており、ピザやフォカッチャでもちっとした食感を生み出します。

また、発酵時に発生するガスをしっかりと抱え込むため、生地が大きく膨らみ、焼き上がりも美しい形を保ちます。

- たんぱく質量は約11〜14%。多いことでグルテンの網目が強く、発酵時に出るガスをしっかり抱え込む。

- 食パンはふっくら膨らみ、ピザはもちっとした噛みごたえになる。

- パン生地は焼いたあとも形が崩れにくく、弾力を保つ。

強力粉はもちもち感とボリュームを出すための粉です。パンやピザを作るときには必須です。

国産小麦と輸入小麦の製法と違いを知ろう

小麦粉は、原産地や育ち方によって性質が大きく異なります。特に「国産小麦」と「輸入小麦」には風味や使い勝手に違いがあり、それが料理やお菓子の仕上がりに直結します。ここではそれぞれの特徴や、関連する小麦粉の種類について丁寧に解説します。

国産小麦と輸入小麦の風味や性質の違い

国産小麦は香りが強くしっとり仕上がりやすい一方、輸入小麦は膨らみやすく安定した品質を持っています。国産は風味や食感を大切にするお菓子や麺に向き、繊細な味を引き出せます。

- 国産小麦は日本の気候に合わせて改良され、パンやお菓子で豊かな香りやソフトな食感が出やすい。

- 輸入小麦はアメリカやカナダ、オーストラリアなど広大な土地で育ち、たんぱく質量が多くグルテンが強いため、パンのボリュームを出すのに適している。

- 製粉方法も異なり、国産は香りや色味を大事にする傾向があり、輸入は粒度の安定性が重視される。

香りを大事にしたい料理やお菓子には国産、しっかり膨らませたいパンには輸入小麦を選ぶと効果的です。

全粒粉・グラハム粉:香ばしさと栄養を多く残す粉

全粒粉やグラハム粉は小麦の表皮や胚芽を含むため、栄養価が高く香ばしい風味を楽しめます。さらに、通常の小麦粉では取り除かれてしまうビタミンやミネラルも残るため、健康志向の食生活に取り入れられることが多いです。

また、独特の噛みごたえと深い香りが料理やお菓子にプラスされ、仕上がりに一層の存在感を与えてくれます。

- 表皮や胚芽に含まれる食物繊維やビタミンEがそのまま残る。

- 色はやや濃く、味は香ばしく噛みごたえが増す。

- グルテンが作られにくいため、生地はやや重くなり膨らみは控えめになる。

- 全粒粉は小麦をまるごと挽いた粉であり、粒の細かさは通常の粉に近く扱いやすいのが特徴です。

- グラハム粉は外皮や胚芽を粗く分けてから混ぜ直すため粒感が残りやすく、より力強い食感と香ばしさを出せます。

- 胚芽は小麦の発芽に必要な栄養が詰まった部分。ビタミンEや良質な油分が多く含まれ、風味と栄養の両方を高める。

健康志向や香ばしさを重視するなら、全粒粉やグラハム粉がおすすめです。

セモリナ粉:パスタを本格的に仕上げる特別な粉

セモリナ粉はデュラム小麦を粗く挽いた粉で、黄色みが強く、弾力があるためパスタを作るのに最適です。さらに粒がやや大きいため独特の歯ごたえが生まれ、ソースをしっかりと絡めてくれる特徴もあります。

乾燥パスタはもちろん、手打ちパスタでも小麦の香りとコシをしっかり感じられるため、本格的なイタリアンに欠かせない存在です。

- セモリナ粉はたんぱく質が多く、グルテンが強いため、コシのある麺を作れる。

- 粒が粗めなのでソースがよく絡み、茹でても伸びにくい。

- 世界的に乾燥パスタの主原料として使われている。

- セモリナ粉は、カロテノイドという色素が多く含まれるため黄色みを帯びる

カロテノイド:黄色から橙色を示す天然色素。デュラム小麦の黄色のもと。

家庭で本格的なパスタを作りたいときは、セモリナ粉を使うと仕上がりが格段に変わります。パスタ特有のコシや色味を求めるならセモリナ粉、汎用性を重視するなら一般小麦粉を選ぶと良いです。

小麦粉のラベル表示の見方

スーパーで小麦粉を手に取ったとき、袋に書かれている数字や用途表示を見て「これは何を意味しているのだろう」と思う方は多いです。ここでは基本的な「数字の読み方」と「用途表示の意味」について解説します。

たんぱく質や灰分の数字はどう見る?

たんぱく質と灰分の数値は、小麦粉の性質を知るうえで大切な目印です。たんぱく質は弾力や膨らみやすさに、灰分(かいぶん)は香りや色味に関わります。

- たんぱく質量が多い粉ほどグルテンが強く、膨らみやすくなる。

- たんぱく質量が少ない粉はグルテンが弱く、軽い仕上がりになる。

- 灰分の数値が高い粉は外皮に近い部分が多く含まれており、色は濃く香ばしさが強くなる。

- 灰分の数値が低い粉は色が白く、口当たりも軽やかになる。

- たんぱく質:小麦粉に含まれる栄養素で、水と混ざるとグルテンを形成する。

- 灰分(かいぶん):小麦の外皮部分に含まれるミネラルの割合を示す数値。

パンを作りたいときはたんぱく質が多めの粉を、ケーキを作りたいときはたんぱく質が少なめの粉を。香りや栄養を求めるなら灰分が高めの粉を選ぶと良いです。

袋に書かれている「用途表示」の意味

用途表示は、その小麦粉がどんな料理やお菓子に向いているかを一目で教えてくれる目安です。

- 袋に「パン用」と書かれていれば強力粉、「菓子用」とあれば薄力粉、「めん用」や「お好み焼き用」であれば中力粉が使われていることが多い。

- メーカーは実際の用途に合わせて分かりやすく表示しており、料理初心者でも迷わず選べるようになっている。

どの小麦粉を買えばよいか迷ったら、まずは用途表示を見ましょう。自分の目的に合った粉を手に取りやすくなります。

家庭で使うなら薄力粉がおすすめ

家庭で常備する小麦粉としては、まず最初に薄力粉をおすすめします。薄力粉は、ケーキやクッキーなどのお菓子作りから、天ぷらの衣やホワイトソースなどの日常的な料理まで、実に幅広く活用できる万能な小麦粉です。

薄力粉の特徴として、料理やお菓子に軽やかな食感や口どけの良さをもたらしてくれる点も見逃せません。

- 使い道が広い

ホットケーキ、クッキー、ケーキ、天ぷら、ホワイトソース、とろみ付けなど、日常的なメニューの多くをカバーできる。 - 扱いやすい食感

たんぱく質が少なく(目安6〜9%)、グルテンが出にくいため、混ぜすぎても硬くなりにくい。 - 失敗を減らせる

衣やソースが重くなりにくく、仕上がりが軽やかになる。家庭の火力や道具でも安定しやすい。 - 入手性が高い

スーパーの品揃えが豊富で価格も手頃。小分けサイズも選びやすい。

まずは薄力粉を基本の一袋として常備し、パンを焼きたいときは強力粉、麺にこだわりたいときは中力粉を追加する、という順番でそろえると無駄がありません。家庭料理の多くは薄力粉で十分においしく作れます。

小麦粉の保存と管理のコツ

小麦粉は、開封後の保存方法によって品質が大きく左右されるデリケートな食品です。湿気や温度などの影響を受けやすく、保存状態が悪いと風味の劣化や虫の発生を招いてしまいます。正しい保存と管理のコツを知ることで、小麦粉の風味を長く保つことができ、安心して使い続けられます。

小麦粉の劣化や虫を防ぐ保存方法

小麦粉は、密閉容器に入れて冷暗所に保管し、できるだけ空気や湿気に触れさせないようにすることで、劣化や虫の発生を防げます。

- 小麦粉は空気中の湿気を吸いやすく、湿気があるとカビや虫の原因になります。

- 小麦粉にはごく微量の油分が含まれており、酸化によって風味が落ちることがあります。

- 開封後の袋のまま保存すると、袋のわずかな隙間から空気や虫が入り込みやすくなります。

小麦粉は、密閉できる容器(できればプラスチックやガラス製)に移し替え、直射日光を避けた冷暗所に保管しましょう。さらに、袋のまま保存する場合も、チャック付きの袋やクリップでしっかり封をし、なるべく早めに使い切ることが大切です。

小麦粉の冷蔵・冷凍保存

長期間保存したい場合や虫のリスクを完全に防ぎたい場合は、小麦粉を冷蔵・冷凍保存するのがおすすめです。

- 冷凍庫の中は低温のため、虫の活動を完全に抑えることができます。

- 酸化の進行も遅くなるため、風味が長持ちします。

- 特に夏場は、室温が高くなりやすいため、冷蔵・冷凍保存の効果が大きくなります。

小麦粉は、冷蔵庫や冷凍庫でも保存可能です。ただし、取り出すたびに結露しやすいため、使用する分だけ小分けにし、使う前に常温に戻してから開封するようにしましょう。密閉容器やジッパー付きの袋に入れると、におい移りや湿気の侵入を防げます。

結露(けつろ):冷たいものを急に温かい場所に出したときに、表面に水滴がつく現象。粉がダマになる原因になります。

小麦粉の栄養・成分・アレルギーについて

小麦粉は炭水化物を主成分とするエネルギー源ですが、たんぱく質やビタミンB群、ミネラルも含んでおり、料理のベースとしてでなく、栄養的にも一定の役割を担っています。用途や体質に応じて、さまざまな粉との違いや特徴を知ることが、健康的な食生活につながります。

グルテンフリー粉との違い

小麦粉とグルテンフリー粉は、性質も用途も大きく異なります。特にパンやケーキ作りでは代用の際に注意が必要です。

- 小麦粉にはグルテンというたんぱく質が含まれ、これが弾力やふくらみに関わっています。

- 米粉やタピオカ粉などのグルテンフリー粉にはグルテンが含まれないため、膨らみや粘りが出にくく、レシピの調整が必要です。

グルテンフリー粉を使う場合、小麦粉と同じようにはいきません。食感や仕上がりを意識して、専用のレシピや補助材料を活用するのがポイントです。

グルテン:小麦などに含まれるたんぱく質。水を加えてこねることで粘りが出る。

全粒粉・ライ麦粉が注目される理由

全粒粉やライ麦粉は、健康意識の高まりとともに注目されています。精製されていないため、食物繊維やビタミン・ミネラルが豊富に残っているからです。

- 全粒粉は小麦の表皮・胚芽・胚乳すべてを含み、精白された小麦粉よりも栄養価が高いです。

- ライ麦粉も食物繊維が多く、血糖値の上昇を穏やかにする作用が期待されます。

栄養を意識するなら、全粒粉やライ麦粉は有力な選択肢です。ただし風味や食感にクセがあるため、慣れないうちは薄力粉と混ぜるなどの工夫がおすすめです。

- 全粒粉:小麦の外皮・胚芽・胚乳を丸ごと挽いた粉。

- ライ麦粉:ライ麦という穀物を粉にしたもの。

小麦アレルギーへの配慮と代替粉

小麦アレルギーの方には、小麦粉を避けた代替粉が必要です。米粉やそば粉、大豆粉などが代用品として使われます。

- 小麦アレルギーは、小麦に含まれるたんぱく質に免疫反応が起きてしまう状態です。

- 調理法や粉の種類によってはアレルゲンが残るため、確実に小麦を含まないものを選ぶ必要があります。

小麦アレルギーがある場合は、原材料表示をしっかり確認し、信頼できるグルテンフリー粉を選びましょう。食感や味が異なるため、最初は少量から試すのがおすすめです。

小麦アレルギー:小麦に含まれる特定のたんぱく質に対する免疫過剰反応。

小麦粉の種類、薄力粉・中力粉・強力粉の違いと使い分け:まとめ

この記事では、「小麦粉の種類、薄力粉・中力粉・強力粉の違い」について、成分の違いや向いている料理、選び方のポイントまで詳しく解説しました。

小麦粉はどれも同じように見えて、実はたんぱく質の含有量によって性質が大きく異なります。それぞれの特徴を知って使い分けることで、料理の仕上がりや食感が格段に良くなります。

特に重要なポイントを以下にまとめます。

- 薄力粉はたんぱく質が少なく、サクサク・ホロホロした食感に仕上がるため、お菓子や天ぷらに向いています。

- 中力粉はたんぱく質の量が中間で、うどんやお好み焼きなどのもっちりした料理に適しています。

- 強力粉はたんぱく質が多く、グルテンがよく形成されるため、パンやピザなどに最適です。

料理に合わせて粉を選ぶことで、失敗を防ぎ、理想の仕上がりを目指せます。

このように、小麦粉の種類を理解して正しく使い分けることで、料理の完成度が一段と高まります。ぜひ日常の料理やお菓子作りに活かしてみてください。