梅干しは日本だけの食べ物?日本の食卓に欠かせない伝統の味

この記事では、「梅干しは日本だけの食べ物?日本の食卓に欠かせない伝統の味」というテーマについて掘り下げていき、梅干しが日本独自の食文化として特別な存在である理由や、その魅力に迫ります。

この記事を読むことで、梅干しがどのようにして日本の文化と深く結びつき、どのようにして日本の食文化に根付いたのかを理解できるようになります。

梅干しは、日本の食文化の中で特別な位置を占めているだけでなく、現代の食生活においても欠かせない存在です。

この記事を通じて、梅干しの魅力を再発見し、日常の食卓に取り入れるヒントを得てください。

梅干しは日本だけの食べ物?

日本独自の製法で作られた「梅干し」は、日本特有の食べ物と言えます。

日本独自の製法で作られた梅干しは、特に日本の食文化に深く根付いているもので、他国で同じような製法の梅干しを見つけることはほとんどありません。

日本の梅干しの製法は、天日干しや塩漬けなどの伝統的な方法を使っており、この製法は日本の気候や風土に合わせて発展してきました。

したがって、日本独自の製法で作られた梅干しは実質的に日本だけの食べ物と言えます。日本独自の製法で作られた「梅干し」は、日本特有の食べ物と言えますが、梅は日本だけで消費されているわけではありません。

他の国でも梅の加工品が存在し、独自の文化が発展しています。

梅干しを美味しいと思うのは日本人だけ?

日本独自の製法で作られてきた梅干しは、日本人だけが美味しいと感じる食べ物だと思われがちです。しかし近年では、梅干しならではの酸味や塩味、発酵による奥深い風味に魅力を感じる外国人が少しずつ増えてきました。

和食の広がりや健康志向の高まりを背景に、梅干しを実際に味わる機会が海外でも増えているためです。

その結果、梅干しは「日本人にしか理解できない味」ではなく、個性的で興味深い発酵食品として受け止められるようになっています。強い酸味や塩味に最初は驚きながらも、料理のアクセントや健康的な食材として評価する声も多く見られます。

梅干しの魅力は、国や文化を越えて、少しずつ確実に広がっているといえます。

梅干しの海外の反応

近年の日本食ブームを背景に、梅干しは海外でも独特の風味が評価される食材になりつつあります。

日本食レストランだけでなく、海外のスーパーでも梅干しを見かける機会が増え、少しずつ存在が知られるようになってきました。強い酸味や塩味は、多くの海外の人にとって新鮮で、興味を引く味として受け止められています。

梅干しは、ナチュラルチーズに近い存在と考えると理解しやすいです。ブルーチーズやカマンベールチーズは香りや風味に個性があり、初めて食べたときは強く感じる場合が少なくありません。しかし、食べ慣れるにつれて奥深いおいしさに魅了される人が増えていきます。

梅干しも同様に、最初は酸味や塩辛さに驚く外国人が多いものの、繰り返し味わううちに味の深みや料理との相性に気づき、好んで食べるようになることがあります。時間をかけて理解される味として、梅干しの魅力は海外でも少しずつ広がっています。

梅干しの歴史とルーツを探る

梅干しの起源は日本?それとも中国?

梅干しの起源は中国にあり、そこから日本に伝わったとされています。日本では独自の発展を遂げ、現在のような形で梅干しが食べられるようになりました。

梅の木は中国原産であり、中国では古くから梅が食用や薬用として利用され、紀元前から梅の漬物が存在していた記録があり、中国では梅の加工品が多く存在しています。

中国最古の詩集である『詩経』には、梅に関する記述が複数見られるほか、紀元前2世紀頃のものと思われる梅干しの遺物が出土しています。

詩経:中国最古の詩集

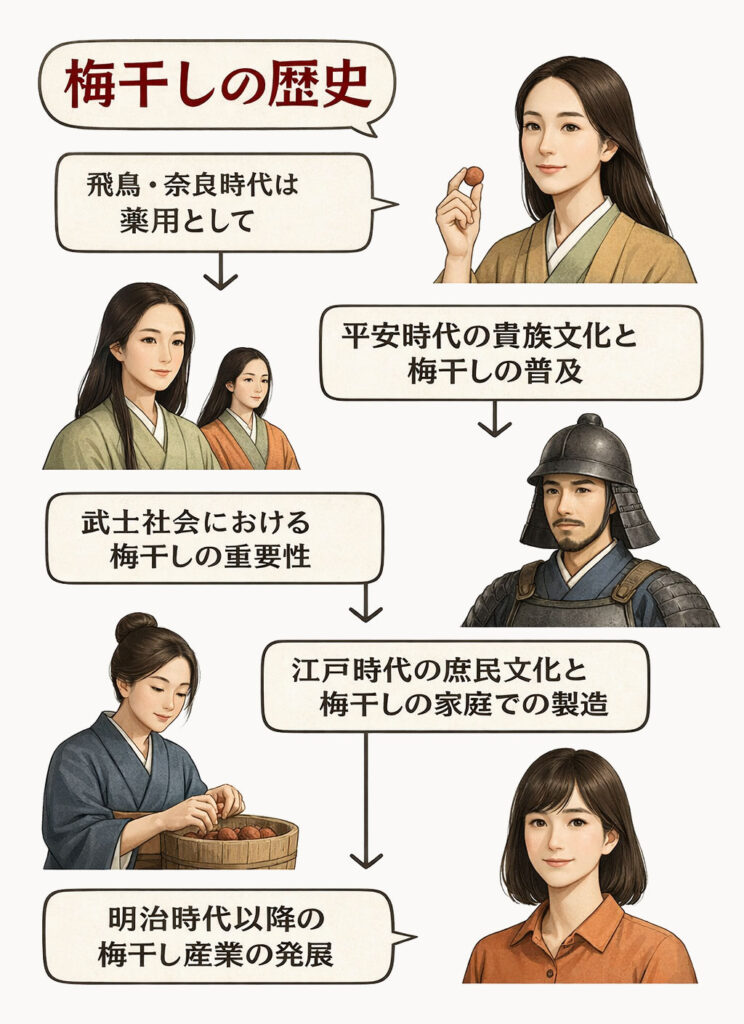

梅干しの歴史

飛鳥・奈良時代は薬用として

飛鳥・奈良時代には、中国から様々な医薬知識や文化が伝来していました。梅干しは、中国の薬書にも記載されており、当時の日本人も梅干しの薬効を認識していました。

梅干しは、疲労回復や消化促進、解毒、殺菌などの効果があるとされ、様々な病気の治療に用いられていました。

特に、長旅に出かける武士や僧侶にとって、梅干しは欠かせない携帯食であり、薬としても重宝されていました。

平安時代の貴族文化と梅干しの普及

平安時代になると、梅干しは貴族の間で広く普及し、宮廷文化と深く結びついていきました。当時の貴族は梅干しの効能をよく理解しており、酸味と塩味が食欲を促し、疲労回復や消化促進に役立つと考えられていました。

そのため、梅干しは日常的に取り入れられ、健康維持や滋養のためにも重宝されたのです。

また、梅干しの酸味と塩味は料理に変化を与え、繊細な味付けを好んだ貴族の食文化を豊かにしました。さらに独特の香りが料理全体に奥行きを加え、食卓に風格を添える存在ともなりました。

こうして梅干しは、単なる保存食を超え、貴族の食文化や生活様式に深く根付いていったのです。

武士社会における梅干しの重要性

武士社会において、梅干しは単なる食品ではなく、戦場と食卓を支える重要な役割を果たしていました。梅干しの持つ様々な特徴が、武士にとって欠かせない存在である理由となり、梅干しは様々な場面で活用されていました。

梅干しの保存性は高く、長持ちするため、戦場へ持ち運ぶのに適していました。当時の武士は、長期間にわたる遠征や戦場での生活の中で、梅干しを携帯食として重宝していました。

江戸時代の庶民文化と梅干しの家庭での製造

江戸時代において、梅干しは庶民の家庭で広く製造され、食文化や健康維持に重要な役割を果たしました。梅干し作りは家庭内での一般的な作業となり、保存食としての価値も高まりました。

江戸時代には、冷蔵庫や冷凍庫などの保存設備がなかったため、食品の保存が重要な課題でした。梅干しの保存性は高く、長持ちするため、庶民にとって重宝されていました。

明治時代以降の梅干し産業の発展

明治時代以降、梅干し産業は日本国内で急速に発展しました。その背景には技術革新や栽培方法の改善、輸送手段の発達といった要素が大きく関わっています。

特に「南高梅」は明治時代以降に開発された高品質の品種であり、果肉が厚く皮が薄いため梅干しに最適とされ、産業の発展に大きく寄与しました。農業技術の進歩により栽培効率が高まり、収穫量が増加したことで梅干しの生産量も飛躍的に拡大しました。

さらに、鉄道網の整備によって輸送が容易になり、梅干しは全国へと流通範囲を広げました。これにより、消費者に届くまでの時間が短縮され、新鮮で品質の良い梅干しが各地で手に入るようになりました。

加えて冷蔵技術や包装技術の進歩により、長期間の保存や遠距離輸送も可能となり、梅干しは日本の食文化に欠かせない保存食として定着していったのです。

自分好みの梅干しを見つけるポイント

- 塩漬けと天日干しで生まれる伝統の味

- 多彩な梅干しの種類とそれぞれの個性

- 主な梅の産地と特徴

塩漬けと天日干しで生まれる伝統の味

梅干しの伝統的な味わいは、塩漬けと天日干しという古くからの製法によって生まれます。この方法により、梅干しは独特の風味と高い保存性を持ち、日本の食文化に長く根付いてきました。

基本的な作り方は、青梅や完熟梅を塩漬けし、その後天日で干すというシンプルな工程です。しかし、漬け込みの塩加減や干す日数、天候の影響などによって仕上がりの味や食感が変わるため、丁寧な作業が求められます。

手間を惜しまずに行うことで、深い旨味と酸味を兼ね備えた梅干しが完成します。

こうした製法は家庭でも実践可能で、自分好みの味わいを探る楽しみがあります。塩分を控えめにしたり、紫蘇を加えて風味を調えるなど工夫次第でオリジナルの梅干しを作ることができ、日本の伝統の味を身近に体験することができます。

主な梅干しの種類とそれぞれの個性

梅干しには多くの種類があり、それぞれに独自の風味や特徴があります。特に、白干し、赤紫蘇干し、はちみつ漬けは、代表的な梅干しのバリエーションであり、それぞれが異なる味わいと個性を持っています。

白干し

特徴

塩のみで漬け込まれたシンプルな梅干し。自然な酸味と塩味が強く、昔ながらの製法で作られています。

風味

酸味と塩味が際立ち、伝統的な梅干しの味を楽しむことができます。

赤紫蘇干し

特徴

赤紫蘇の葉と一緒に漬け込まれた梅干し。鮮やかな赤色が特徴で、紫蘇の風味が加わります。

風味

紫蘇の爽やかな風味と梅干しの酸味が絶妙に調和し、独特の香りと味わいが楽しめます。

はちみつ漬け

特徴

はちみつで甘みを加えた梅干し。酸味が和らぎ、食べやすい味わいに仕上がっています。

風味

甘酸っぱい風味が特徴で、子供から大人まで幅広く好まれます。

梅干しの種類をワインの種類に例えると、それぞれの味わいと個性が異なるため、自分の好みに合わせて選ぶ楽しみがあります。

例えば、白干し梅干しは赤ワインのように濃厚でしっかりとした味わい、赤紫蘇干し梅干しはロゼワインのようにフルーティーで爽やか、はちみつ漬け梅干しはデザートワインのように甘みがあり飲みやすいという感じです。

| 種類 | 色 | 味 | 香り |

|---|---|---|---|

| 白干し | 淡い黄色~茶色っぽい色 | 爽やかな酸味と塩味 | 梅の香り |

| 赤紫蘇干し | 鮮やかな赤紫色 | 濃厚な酸味と梅の香り | 紫蘇の香り |

| はちみつ漬け | 琥珀色 | まろやかな酸味と甘味 | ハチミツの香り |

主な梅の産地と特徴

- 紀州南高梅(和歌山県)

- 白加賀梅(群馬県)

紀州南高梅(和歌山県)

和歌山県の温暖な気候と水はけの良い土壌は、梅の生育に適しており、糖度が高く、酸味の少ない梅が収穫されます。紀州南高梅は、伝統的な栽培方法で栽培されており、完熟してから収穫されます。

紀州南高梅干し

酸味と甘味のバランスが良く、上品な味わいが特徴。梅干しの中でも最高級とされる。

白加賀梅(群馬県)

群馬県の盆地特有の気候は、昼夜の寒暖差が大きいため、果肉が引き締まった大粒の梅が収穫されます。白加賀梅は、早摘みで収穫されることが多いため、酸味が控えめな梅が収穫されます。

白加賀梅干し

大粒で肉厚な梅が特徴。塩分控えめで、まろやかな酸味が特徴。

梅干しはご飯との相性が最高

白いご飯と一緒に梅干しを味わう

梅干しは白いご飯と相性抜群の食材であり、酸味と塩味がご飯のほのかな甘みを引き立て、食欲をそそります。この組み合わせは日本人の食卓に古くから定着し、弁当や朝食などでも親しまれてきました。

ご飯と一緒に食べる際は、炊きたての熱々よりも少し冷めた状態がおすすめです。熱すぎると梅干しの爽やかな風味が飛んでしまうため、適度に冷めたご飯と合わせることで梅干し本来の味をより楽しめます。

さらに海苔や鰹節、青じそなどの薬味を添えると、風味に深みが加わり、梅干しご飯の魅力が一層引き立ちます。シンプルでありながら工夫次第で多彩に味わえる点も、梅干しとご飯の組み合わせが長く愛され続ける理由のひとつです。

梅干しは定番のおにぎりの具

梅干しはおにぎりの具として定番中の定番であり、その酸味と塩味がご飯と絶妙に調和します。さらに独特の香りが加わることで、おにぎりに奥深い味わいを与えます。

梅干しは保存性が高く長持ちすることから、古くから携帯食や保存食として重宝されてきました。おにぎり自体が持ち運びに便利な軽食ですが、梅干しを具材にすることで防腐効果が加わり、時間が経っても安心して食べられる利点があります。

このため梅干し入りのおにぎりは、行楽や遠足、登山などの場面でも欠かせない存在として親しまれてきました。シンプルでありながら実用性と美味しさを兼ね備えた、まさに日本の伝統的な知恵が詰まった一品です。

コンビニ人気おにぎりランキング

梅干しは定番のおにぎりの具として人気があるため、コンビニエンスストアでも梅干しのおにぎりは定番商品として販売されています。

| セブンイレブン | ローソン | ファミリーマート | |

|---|---|---|---|

| 男性 | 5位 | 3位 | 7位 |

| 女性 | 4位 | 6位 | 4位 |

2023年6月調査

引用:日本食料新聞

お弁当にも梅干しは定番

誰もが知っている日の丸弁当。白米の中心に赤い梅干しを乗せたシンプルな弁当です。この見た目が日本の国旗である日の丸に似ていることからその名が付きました。

日の丸弁当は、ただ単に見た目が日の丸というだけではなく、白米の真ん中に梅干しがあることには、メリットがあります。

梅干しにはクエン酸が豊富に含まれており、疲労回復、食欲増進、殺菌作用など、様々な健康効果が期待できます。

梅干しの酸味がアクセントとなる絶品お茶漬け

梅干しの酸味がアクセントとなるお茶漬けは、シンプルながらも風味豊かな一品です。このお茶漬けは、梅干しの酸味がご飯とお茶の優しい味わいに調和し、さっぱりとした美味しさが楽しめます。

特に、夏場や体調が優れない時などに、梅干しのお茶漬けはおすすめです。さらに、刻み海苔やごま、あられなどを加えることで、さらに風味豊かにアレンジできます。

梅干しの上手な保存方法

密閉容器を使って冷蔵庫で保存

梅干しの保存には、密閉容器を使うことが重要です密閉容器は梅干しのカビ対策に有効です。密閉容器を使うことで、梅干しを空気や光から遮断し、酸化やカビの発生を防ぐことができます。

梅干しの保存方法は、品質が劣化するため、密閉して保存することが重要です。また、冷蔵庫で一定の低温で保存することで、風味を長期間保つことができます。密閉容器と冷蔵保存を活用することで、その美味しさを長く楽しむことができます。

梅干しの賞味期限のどのくらい?

梅干しの賞味期限は、種類や保存状態によって異なりますが、一般的には製造から1年程度です。これは食品の安全性と風味を考慮した期間です。ただし、塩分濃度が高い梅干しは、2年以上保存できる場合もあります。

密閉容器に入れて冷蔵庫で適切に保存することが必要です

| 種類 | 塩分濃度 | 賞味期限 |

|---|---|---|

| 白干し | 比較的低い | 製造から6ヶ月~1年程度 |

| 赤紫蘇干し | 比較的高い | 製造から1年~2年以上 |

| はちみつ漬け | 低い | 製造から6ヶ月~1年程度 |

- 白干し

塩分濃度が比較的低い梅干し。賞味期限は、製造から6ヶ月~1年程度。 - 赤紫蘇干し

赤紫蘇の葉で漬けた梅干し。塩分濃度が比較的高い梅干し。賞味期限は、製造から1年~2年以上。 - はちみつ漬け

はちみつで漬けた梅干し。塩分濃度が低い梅干し。賞味期限は、製造から6ヶ月~1年程度。

梅干しにゼリー状のものができる

梅干しは保存期間が長くなると、ゼリー状のものが発生することがあります。梅干しから出るゼリー状の物質は「ペクチン」と言い、これは梅の実に含まれる天然の食物繊維です。

梅干しから出るペクチンは、天然由来の成分であり、人体に有害な物質は含まれていないので安心して食べてください。

参考:梅干しにゼリー状のもが付いてるけど大丈夫?その正体と原因とは?

梅干しの豆知識

宇宙食としての梅干し

1992年、2000年には毛利衛宇宙飛行士は、ミッションに梅干しを持参し、宇宙で初めて梅干しを食べた日本人となりました。

文学作品やことわざにも登場する梅干し

梅干しは日本の文学作品やことわざにも数多く登場し、文化に深く根付いた伝統食です。その特徴的な酸味や保存性、日常生活との密接な関わりが、文学や言葉の題材として取り上げられる理由となっています。

古典文学では『源氏物語』や『枕草子』などに梅干しが登場し、当時の食文化や人々の生活を映し出しています。近代に入ると夏目漱石や芥川龍之介などの作品にも梅干しが描かれ、家庭の味や日本的な風景を象徴する存在として扱われました。

さらに梅干しはことわざにも数多く登場し、その酸っぱさや独特の性質を例えに用いることで、人間の感情や生活の知恵を表現してきました。こうした文学や言葉への登場は、梅干しが単なる食材を超えて、日本人の精神や文化に浸透してきた証といえます。

例えば、

- 梅干しと友達は古いほど良い

- 梅はその日の難のがれ

- 梅は三毒を断つ

などがあります。

梅干しは日本だけの食べ物?:まとめ

梅干しは、日本独自の食文化として特別な位置を占めています。

- 梅干しを美味しいと思うのは日本人だけでなく、世界に梅干しの美味しさが広がりつつあります。

- 梅干しの起源は中国にあり、日本では独自の発展を遂げました。

- 主に梅干しには、白干し、赤紫蘇干し、はちみつ漬けの3種類があります。

- 梅干しの酸味と塩味がご飯の甘さを引き立て、ご飯との相性が最高

- 梅干しの上手な保存方法は、密閉容器を使って冷蔵庫で保存

飛鳥時代から伝わり、長い歴史を持つ梅干しは、日本の風土や生活に深く根付いてきました。その健康効果や保存性の高さから、古くから日本の食文化に欠かせない存在となっています。

さらに、梅干しはただの保存食としてだけでなく、料理のアクセントとしても多くの人々に愛されています。梅干しの酸味と塩味は、日本人の味覚に深く根付いています。

梅干しを日常の食卓に取り入れることで、その健康効果を享受しつつ、食事のバリエーションを増やすことができます。

おにぎりの具としてだけでなく、梅干しを使ったお茶漬けや、料理の隠し味として活用することで、家庭料理がさらに豊かになります。