豚肉と牛肉の違いと見分け方を料理初心者でも一目でわかるように解説

「この肉、豚?牛?」と迷ったことはありませんか。

実は、見た目のちょっとしたことを押さえるだけで、多くの場合は一目で豚肉と牛肉の違いを判断できます。この記事では、色(赤身・脂の白さ)、断面の質感、まで、やさしく解説します。買い物中でも台所でもすぐ試せます。

豚肉と牛肉の見た目の違い

見た目だけで豚肉と牛肉を見分ける基本をまとめます。色、脂の様子、断面の質感という三つのポイントを順に確認すれば、パック越しでもかなりの確率で判断できます。

赤身と脂の色や質感で判断する

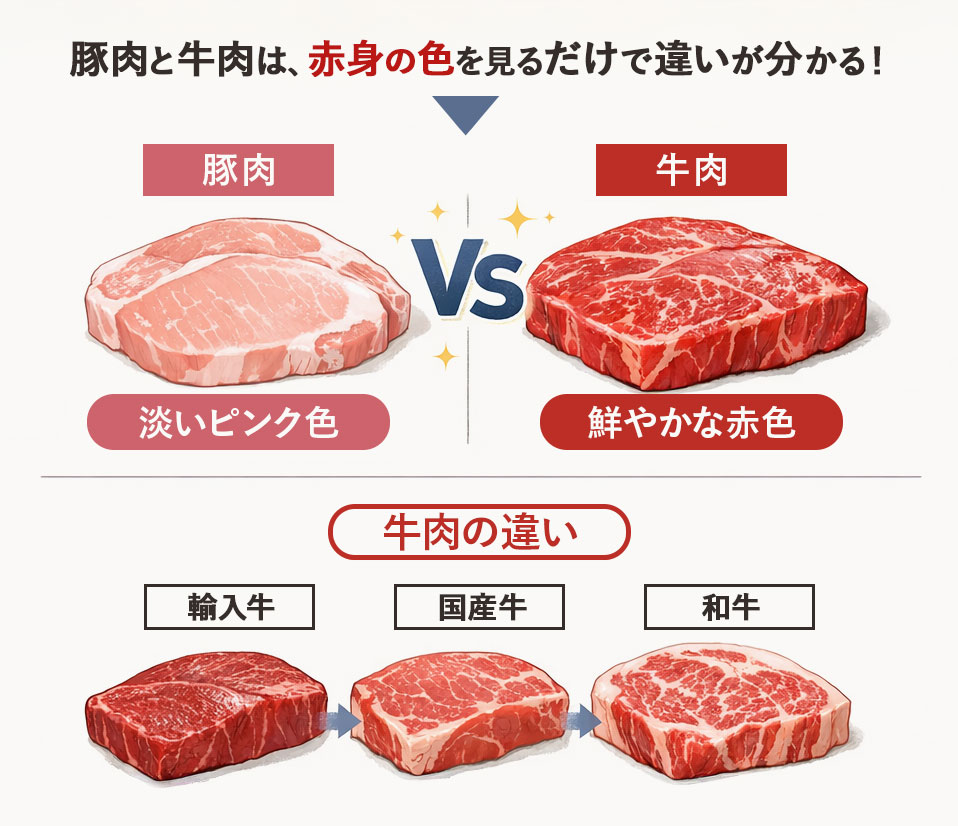

豚肉と牛肉は、赤身の色・脂の色・脂の質感を見るだけで、大まかな違いを判断できます。

さらに牛肉は、輸入牛・国産牛・和牛で脂の見た目が異なり、料理の仕上がりにも差が出ます。

赤身と脂の「色」と「質感」は最初の判断材料

お肉を選ぶとき、最も分かりやすい目印は「色」と「脂の混じり方」です。豚肉は全体的に優しく明るい色合いをしており、牛肉は種類によって赤身の力強さや脂の入り方が異なります。これらの視覚的な特徴を知ることで、パックを手にとった瞬間にそのお肉の個性を判別できます。

赤身の色の違い

赤身の色は、豚肉が「淡いピンク色」、牛肉は「鮮やかな赤色」をしているのが基本です。さらに牛肉の中でも、輸入牛は濃い赤色、国産牛はやや明るい赤、和牛は脂が混ざることで少し白っぽく見える明るい赤色という違いがあります。

| 肉の種類 | 赤身の色 | 見た目の印象 |

|---|---|---|

| 豚肉 | 淡いピンク | やわらかく、明るい |

| 輸入牛 | 濃い赤 | しっかり、引き締まった |

| 国産牛 | やや明るい赤 | きめ細かい |

| 和牛 | 明るい赤 | しっとり、なめらか |

脂の色と質感の違い

脂の状態は、豚肉が「白で境界線がはっきり」しているのに対し、牛肉は「クリーム色から白で赤身と複雑に混ざり合う」という違いがあります。特に和牛の脂は、見た目からして「柔らかそう」なしっとりした質感を持っています。

| 肉の種類 | 脂の色 | 脂の質感 |

|---|---|---|

| 豚肉 | 白い | なめらかで均一 |

| 輸入牛 | 黄色みがある | やや硬く粒が大きい |

| 国産牛 | 白に近い | ほどよく細かい |

| 和牛 | 乳白色 | 非常に細かく溶けそう |

脂の色の違いは「溶けやすさ」にも関係する

脂の色を見ると、溶けやすさの傾向が分かります。白く明るい脂ほど溶けやすく、黄色みが強い脂ほど溶けにくい性質があります。

脂は、溶け始める温度によって見た目が変わります。溶けやすい脂は低い温度でやわらかくなり、白くなめらかに見えます。溶けにくい脂は高い温度にならないと変化せず、黄色みや硬さが残ります。

| 肉の種類 | 脂の融点の目安 | 見た目から受ける印象 |

|---|---|---|

| 豚肉 | 約30〜40℃ | つやがあり柔らかそう |

| 輸入牛 | 約40〜50℃ | 白っぽく硬そう |

| 国産牛 | 約30〜40℃ | しっとり |

| 和牛 | 約25〜30℃ | 触るだけで溶けそう |

豚肉の脂は加熱すると早い段階で溶け、食材になじみやすくなります。輸入牛の脂は高い温度でようやく溶けるため、焼き色が付きやすく、コクのある仕上がりになります。和牛の脂は低い温度でも溶け始め、口に入れた瞬間に広がるやわらかさを生みます。

融点(ゆうてん):脂が溶け始める温度のこと。数値が低いほど、口の中で早く溶けます。

肉の断面の質感で違いを判断する

肉を切った断面を見ると、牛肉は「筋繊維が太めで束感がはっきり、赤身の中に細い脂(サシ)が点在しやすい」。豚肉は「筋繊維が細かく均一で、断面がなめらか、脂と赤身の境がくっきり」。

牛肉は筋束(筋肉の束)がしっかりと発達しており、切断面には“木目”のような流れが明瞭に現れます。部位によっては、赤身の中に細かな脂(霜降り)が入り込んでいる様子が確認できます。

一方、豚肉は繊維の粒が非常に細かく、全体的に均一にそろっているため、赤身と脂身の境目がすっと直線的に見えます。切断面の光沢も滑らかで柔らかな印象を与えます。

豚肉と牛肉の味の違い

豚肉は「やさしい甘み」と「まろやかなコク」があります。牛肉は「厚みのある旨味」と「香ばしいコク」があります。和牛では脂の口どけが良く、甘い余韻が強調されます。

| 比較観点 | 豚肉 | 牛肉 | 補足 |

|---|---|---|---|

| 第一印象 | 甘みが先に立つ | 旨味の厚みが前に出る | 和牛は甘い余韻が強い |

| 香り | 甘い脂の香り | ロースト系の香ばしさ | 焼き加減で差が拡大 |

| 口どけ | なめらかで軽め | 噛むほど旨い | 和牛は脂が素早く溶ける |

| 余韻 | さっぱり目で軽快 | 長く続くコクの余韻 | 赤身の強い部位ほど顕著 |

- 脂の違い

脂が溶け始める温度(融点)が味の感じ方を左右します。和牛の脂は融点が低く、口の中で早く溶けて甘みを運びます。豚脂は乳白〜クリーム色で甘い香りを出しやすく、牛脂は香ばしさを強めやすい傾向があります。 - うま味成分

牛肉はイノシン酸が豊富で、深い旨味を感じやすいです。豚肉はグルタミン酸との相性が良く、砂糖を使わなくても「甘く」感じます。 - 香りの立ち方

加熱で生じるメイラード反応(きつね色の焼き目がつく反応)が、牛肉では香ばしいロースト香を強く生み、豚肉では甘い脂の香りを引き立てます。 - 食感との相乗

牛は筋の存在感が味の「厚み」を支えます。豚はきめが細かく、舌ざわりがなめらかに感じやすいです。

- イノシン酸=核酸由来のうま味成分。深いコクをもたらします。

- グルタミン酸=アミノ酸由来のうま味成分。甘みと相性が良く、まろやかさを演出します。

- メイラード反応=加熱でたんぱく質と糖が反応して香ばしい香りや褐色を作る現象。香りとコクを強めます。

ただし、品種や部位、年齢、飼料、鮮度などによっても差が出ます。

豚肉と牛肉の違いで選ぶおすすめ部位別

豚肉と牛肉には、それぞれ家庭料理で使いやすい部位があります。料理の種類や調理時間、味の好みによって最適な部位は変わります。ここでは、日常的に手に入りやすく、幅広い料理に活用できる部位をわかりやすく紹介します。

豚肉のおすすめ部位

家庭で使いやすい豚肉の部位は「ロース」「肩ロース」「バラ」です。用途に応じて選べば、日々の食卓の幅が広がります。

豚ロース肉は、脂身と赤身のバランスが良く、加熱後もやわらかさを保ちやすい部位で、トンカツやポークソテーはもちろん、薄切りにしてしゃぶしゃぶや炒め物にも向きます。脂の甘みと赤身の旨味の両方を楽しめるため、幅広い料理で活躍します。

豚肩ロース肉は、ほどよい脂とコクを備え、加熱してもジューシーさが残ります。生姜焼きや煮込み料理、チャーシュー作りにも適しており、家庭料理の幅を広げてくれます。

豚バラ肉は、脂が多く濃厚な旨味が特徴で、角煮や炒め物、焼肉などしっかりとした味付けに合います。脂が溶けることで料理全体にコクと甘みを加え、煮込みではとろけるような食感になります。

牛肉のおすすめ部位

家庭で使いやすい牛肉の部位は「ヒレ」「サーロイン」「肩ロース」「バラ」です。部位ごとの特徴を知ることで、調理の幅が広がります。

牛ヒレ肉は、脂が少なく非常にやわらかい部位で、上品な味わいが特徴です。ビーフカツや厚切りステーキなど、肉質そのものを楽しむ特別な料理に向きます。また、ソテーやポワレなど軽い焼き方でも繊細な食感が際立ちます。

サーロインは柔らかくてジューシーで、ステーキやローストビーフに最適です。脂の甘みと赤身の旨味のバランスが良く、厚切りで焼いても硬くなりにくいのが特長です。薄切りにして炒め物や牛丼に使っても風味豊かに仕上がります。

牛肩ロースは、脂の入りがほどよく、加熱してもジューシーさが残るため、すき焼きやしゃぶしゃぶなど薄切りで楽しむ料理に向いています。また、カレーやシチューなど煮込み料理に使うと、旨味がスープに溶け出して味わい深くなります。

バラは濃厚な旨味があり、焼肉や煮込み料理に向きます。脂の甘みがしっかり出るため、韓国風焼肉や角煮、シチューなど、濃い味付けの料理で真価を発揮します。

牛肉は部位ごとに特徴が異なります。調理法やシーンに合わせて選ぶことで、食事がより満足感のあるものになります。

豚肉と牛肉の違いを価格で見る

豚肉と牛肉の価格差には、育て方やかかる時間、必要なエサの量、加工や流通の体制など、いくつかの理由が関わっています。ここでは、価格に影響する要素を整理してご説明します。

豚肉が牛肉より安価な理由

豚肉は育成にかかる期間が短く、必要なエサの量も比較的少ないため、生産コストを抑えやすいです。その結果として、市場価格が手に取りやすい水準になりやすいです。

- 飼育期間が短い

一般的に豚は出荷までの期間が牛より短く、早く市場に届けられます。 - エサ効率が良い

同じ体重を増やすのに必要なエサの量(飼料要求率)が比較的低く、コストを抑えられます。 - 出産頭数が多い

1回の出産で複数の子豚が生まれるため、安定的に頭数を確保しやすいです。 - 加工のしやすさ

体格が比較的小さく、部分肉への加工や流通が効率的に進めやすいです。

豚肉は生産から食卓に届くまでのコストが総じて低くなりやすく、日常使いの価格帯で安定しやすいといえます。

飼料要求率=体重1kgを増やすために必要なエサの量。数値が低いほどエサ効率が良いことを示します。

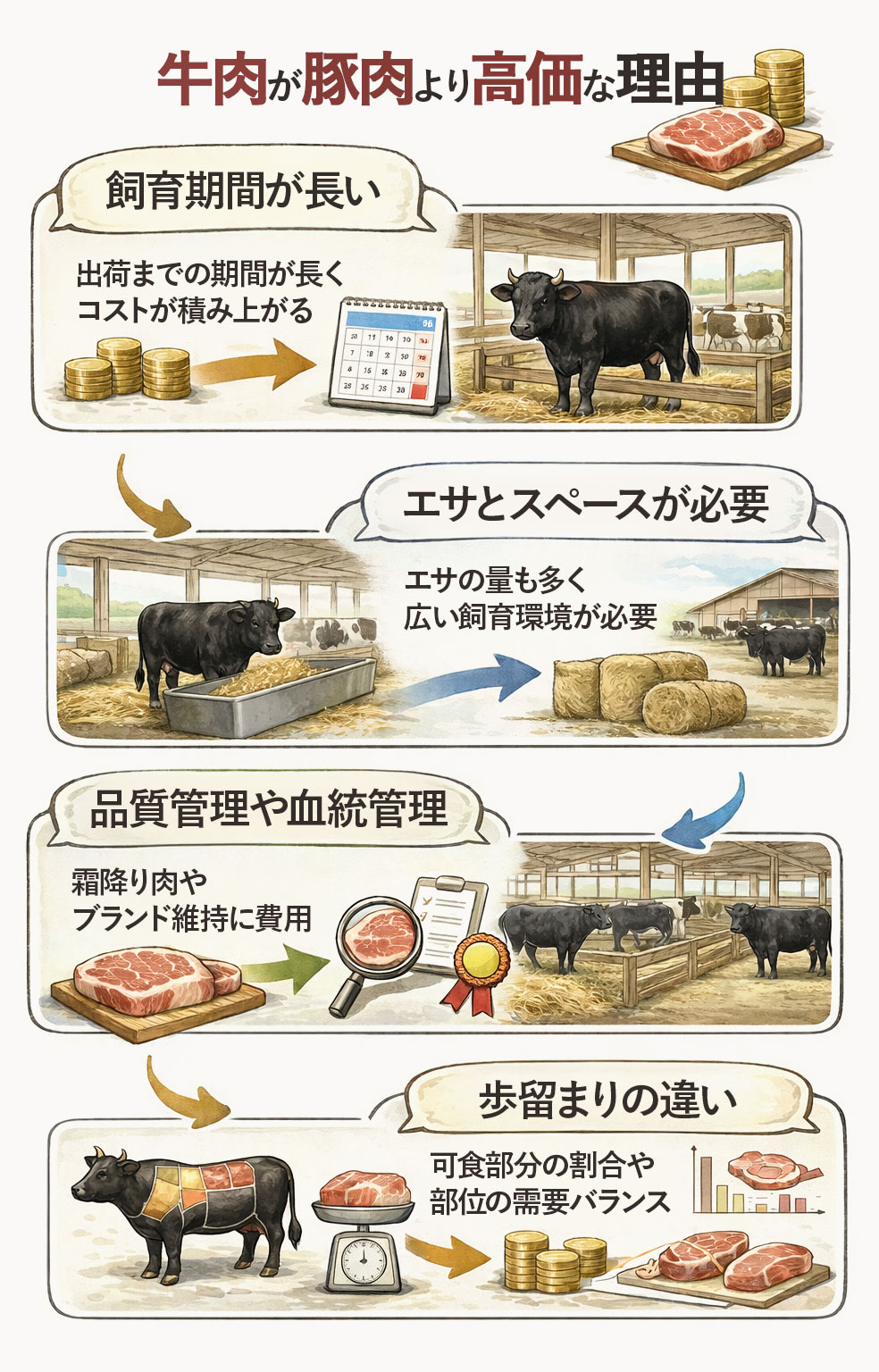

牛肉が豚肉より高価な理由

牛肉は育成に時間がかかり、エサの量や飼育スペースも多く必要です。さらに、品質を高めるための手間やブランド管理が価格に反映されるため、豚肉より高価になります。

- 飼育期間が長い

牛は出荷までの月齢が高く、管理の期間が長い分コストが積み上がります。 - エサとスペースが必要

体が大きいため、エサの量も多く、広い飼育環境が求められます。 - 品質管理や血統管理

霜降り(脂の入り方)や肉質を高めるための飼育方法、選抜、ブランド維持の費用がかかります。 - 歩留まりの違い

一頭から取れる可食部分の割合(歩留まり)や部位の需要バランスによっても原価が変わります。

牛肉は育成から流通までに要する時間と資源が多く、品質向上のための追加コストも加わります。これらの要素が重なり、相対的に高価な価格帯になります。

歩留まり=解体後に食用にできる部分の割合。歩留まりが高いほど効率が良く、コストに影響します。

豚肉と牛肉それぞれに合う代表的な料理

豚肉と牛肉は、肉質や脂の性質が異なります。料理との相性を知ると、同じ調味料でも仕上がりが大きく変わります。ここでは、家庭で作りやすく、味の違いをはっきり楽しめる代表料理を取り上げ、選ぶ理由をていねいに整理します。

豚肉に合う料理:生姜焼き・とんかつ・角煮など

豚肉は、甘みのある脂とやわらかな口当たりを生かす料理に合います。生姜焼き、とんかつ、角煮は、家庭で安定しておいしく作りやすい定番です。

- 生姜焼き

豚肉は薄切りでもしっとりと仕上がります。しょうがの香りが脂の甘みをすっきりまとめ、甘辛いたれが赤身の旨味を引き立てます。 - とんかつ

ロースやヒレは衣でうま味を閉じ込めやすい部位です。衣のさくっとした食感と、豚脂のやさしい甘みが相性良好です。 - 角煮

バラ肉の脂は時間をかけて加熱すると、とろりとした食感に変わります。甘辛い煮汁が脂にしみ込み、濃厚なのに重く感じにくい仕上がりになります。

豚肉は味が素直に調味料を受け止めます。砂糖やみりん、味噌といった甘みやコクのある調味がよく馴染みます。

牛肉に向く料理:ステーキ・すき焼き・ローストビーフなど

牛肉は、深い旨味と香ばしい香りが映える料理に向きます。ステーキ、すき焼き、ローストビーフは、牛肉の持ち味をそれぞれの形で最大限に示します。

- ステーキ

厚切りの赤身やサーロインは、表面を香ばしく焼くことで香りが立ち、噛むほどに旨味が広がります。シンプルな塩こしょうでも満足度が高く、火加減で食感を調整できます。 - すき焼き

薄切りの肩ロースやロース系は、割り下の甘辛い味に負けない濃い旨味を持ちます。さっと火を通すだけで柔らかく、卵のまろやかさともよく調和します。 - ローストビーフ

ももやランプなどの赤身は、低めの温度でじっくり火を入れると、しっとりとした舌ざわりになります。薄く切ることで、赤身のコクを上品に楽しめます。

牛肉は香りとコクの輪郭がはっきりしています。シンプルな味付けでも存在感があり、肉自体の風味が料理の中心になります。

低温調理=高温で一気に加熱せず、比較的低い温度でじっくり火を入れる方法。しっとりした仕上がりを狙う際に用います。

関東は豚?関西は牛?地域ごとの好み

家庭料理の傾向として、関東は豚肉、関西は牛肉をよく使うと言われます。絶対的なルールではありませんが、肉じゃが・肉うどん・カレーなどの「日常メニュー」で違いが表れやすいのが実情です。

身近なメニューの違い

- 関東では、カレーや肉じゃが、炒め物に豚肉を合わせる家庭が多い傾向があります。とんかつ・生姜焼き・焼きそばなど、豚を主役にした外食や惣菜が広く根づいています。

- 関西では、肉じゃが、肉うどん・肉吸い・すき焼きなど、牛肉を前提にした料理が一般的です。牛丼も根強い人気があります。

近畿圏は和牛の名産地へのアクセスが良く、牛肉を“地のもの”として選びやすい土地柄です。関東圏は養豚が盛んな地域からの供給が多く、豚肉を日常使いにしやすい環境が整っています。

関東は「豚を日常の定番にしやすい食卓」、関西は「牛を主役に据えやすい食卓」という傾向があります。どちらが優れているという話ではなく、手に入りやすさ・価格・受け継がれた調理法が、それぞれの地域で“おいしい正解”を育てました。

豚肉と牛肉の違いと見分け方:まとめ

この記事では、豚肉と牛肉の違いと見分け方を「色」「脂」「質感」の三つの軸で整理し、買い物や調理前に迷わないコツをまとめました。最後に要点を振り返ります。

- 色の目安は牛肉は濃い赤〜暗赤、豚肉は淡いピンク寄り

- 脂は牛肉が白くやや硬め、豚肉は乳白〜クリーム色でやわらかい

- 和牛は脂の融点が低く口どけがよい点に留意

- 断面は牛肉が筋の流れや霜降りが見えやすく、豚肉は均一で境界がくっきり

- 調理の相性は豚肉は生姜焼きやとんかつ、角煮など甘みを生かす料理に合う

- 牛肉はステーキやすき焼き、ローストビーフなど香ばしさとコクを生かす料理に合う

結論として、色の濃さと脂の白さ硬さ、断面の模様という三つを順に見るだけで、多くの場面で判別できます。