アニサキスが多い魚に要注意!寄生が心配な魚と家庭でできる安全対策

「魚を生で食べたいけれど、アニサキスが心配で不安になる…」そんな経験はありませんか?

サバやアジ、サンマなどの魚にはアニサキスという寄生虫が潜んでいることがあり、運悪く食べてしまうと激しい腹痛を引き起こすこともあります。しかし、どの魚にアニサキスが多く寄生しているのか、どのように見分けて予防すればいいのかは、意外と知られていません。

この記事では、「アニサキスが多い魚」についてわかりやすく整理し、どの魚にどれくらいのリスクがあるのかを具体的に解説します。さらに、アニサキスを避けるために自宅でできる簡単な対策法についても紹介しています。

「魚を安心して食べたい」「生魚のリスクをちゃんと理解したい」そんなあなたの不安を解消するヒントを、この記事の中で丁寧にお伝えします。

アニサキスが多い魚とそのリスクの度合い

サバやタラをはじめとする一部の魚には、体内に非常に多くのアニサキス(寄生虫)が潜んでいます。

アニサキスが潜んでいる魚を生で食べると、アニサキス症(アニサキス中毒)と呼ばれる食中毒になるリスクが極めて高いです。生食文化がある日本では特に注意が必要で、どの魚にアニサキスが多いのか、その危険度はどの程度なのかを知ることが大切です。

魚介類に寄生しているアニサキスは幼虫です。

アニサキスの幼生段階の虫で、長さ2~3cm・幅0.5~1mmほどの白い糸状の寄生虫

アニサキスが多く寄生している主な魚

アニサキスのが多く寄生している魚としては、サバやタラが代表的です。これらの魚はアニサキスの寄生数が特に多く、筋肉にまで入り込むことが知られており、生で食べる際の危険度が極めて高いです。

そのほかにも、イカやサンマ、アジなど私たちに馴染みのある魚介類の中にアニサキスが寄生している例が多く見られます。

以下の表は、一般的によく知られる魚介類を中心に、アニサキスの寄生が多い魚介類をまとめた表です。

| 魚種 | |||

| サバ | タラ | スルメイカ | サンマ |

| サケ | アジ | ニシン | タチウオ |

| イワシ | ヒラメ | カツオ | サワラ |

| キンメダイ | シイラ | アカムツ | クロムツ |

※上記は代表的な例です。実際の寄生数や危険度は個体や漁獲海域によって変わる場合があります。

なぜこれらの魚にアニサキスが多いかというと、アニサキスの生活環(ライフサイクル)と関係があります。アニサキスはクジラやイルカを終宿主(最終的に寄生する宿主)とする寄生虫で、オキアミなどのプランクトンを食べた魚の内臓にアニサキスが寄生します。

例えばサバやアジは回遊しながらオキアミなどの餌を大量に食べるため、その内臓にアニサキスが入り込む機会が多いのです。さらに小魚を餌とする魚は、他の小魚を丸のみする習性があり、その小魚に潜んでいたアニサキスを自分の体内に取り込んでしまいます。

また、イカ類も魚をエサにするため、捕食した魚由来のアニサキス幼虫がイカの内臓に寄生します。

そしてイカの場合、死後に内臓から身(筋肉部分)へアニサキスが移動しやすいことが知られており、生きている時には内臓にいたアニサキスが、漁獲後時間が経つと刺身になる部分に移ってしまいます。

このような理由から、上記の表に挙げた魚介類は特にアニサキスの寄生リスクが高いのです。また、近年では海洋哺乳類(クジラ類)の増加に伴ってアニサキス自体の数も増えている傾向が指摘されており、一昔よりも注意が必要とも言われます。

魚介類に寄生しているアニサキスは幼虫です。

アニサキスの幼生段階の虫で、長さ2~3cm・幅0.5~1mmほどの白い糸状の寄生虫

アニサキス被害が起こりやすい魚介類の共通点

アニサキスが多く寄生しやすい魚介類は数多く存在します。裏を返せば、比較的アニサキスが少ない魚介類もいるということです。ただし、海に生息する魚介類の多くは、程度の差はあれアニサキスが寄生している可能性が高いと考えられます。

その中でも特に注意が必要なのが、魚が死んだ後、内臓に寄生していたアニサキスが身(筋肉部分)へ移動しやすい魚介類です。このような魚介類は、刺身や生食で食べる場合、とくにリスクが高くなります。

特にサバはアニサキスの注意が必要

アニサキスによる食中毒の約半数が「サバ」を原因としているというデータもあり、数ある魚介類の中でもサバは特に注意が必要です。

なぜサバにこれほど注意しなければならないのか、その理由を大きく3つのポイントに分けて丁寧に解説します。

サバに寄生するアニサキスの「種類」が危険

日本近海のアニサキスには主に2つのタイプがあり、サバ(特に太平洋側のマサバ)には、人間にとってより厄介なアニサキスが寄生しています。

太平洋側のサバに多く見られる「筋肉(身)に移動しやすいタイプ(S型)」という種類は、魚が死んだ後に内臓から筋肉(私たちが食べる身の部分)へ移動するスピードが非常に速いのが特徴です。

かつて日本海側のサバは「内臓にしかアニサキスがいない(L型が多い)」と言われ生食されてきましたが、近年は温暖化による回遊ルートの変化で、筋肉へ移行しやすいタイプが日本海側でも増えており、全国的に注意が必要になっています。

「〆鯖」だから大丈夫という誤解

サバの代表的な食べ方である「〆鯖」が、実は食中毒の大きな原因になっています。アニサキスは非常に生命力が強く、料理で使う程度の濃度の酢、塩、醤油、わさび等では死滅しません。

そういったことを知らずに「酢で締めているから大丈夫」という思い込みから、目視での確認が疎かになり、生きたまま食べてしまうケースが後を絶ちません。

サバの生態と鮮度が落ちる早さ

サバはアニサキスの宿主となるオキアミなどを大量に食べるため、1匹あたりのアニサキスの寄生数が多い傾向にあります。

また、サバは非常に鮮度の落ちが早い魚です。鮮度が落ちる=アニサキスが身の方へ逃げ出すまでの時間が短いため、釣り上げた直後に適切に処理(内臓除去)しない限り、身の中に潜んでいるリスクが激増します。

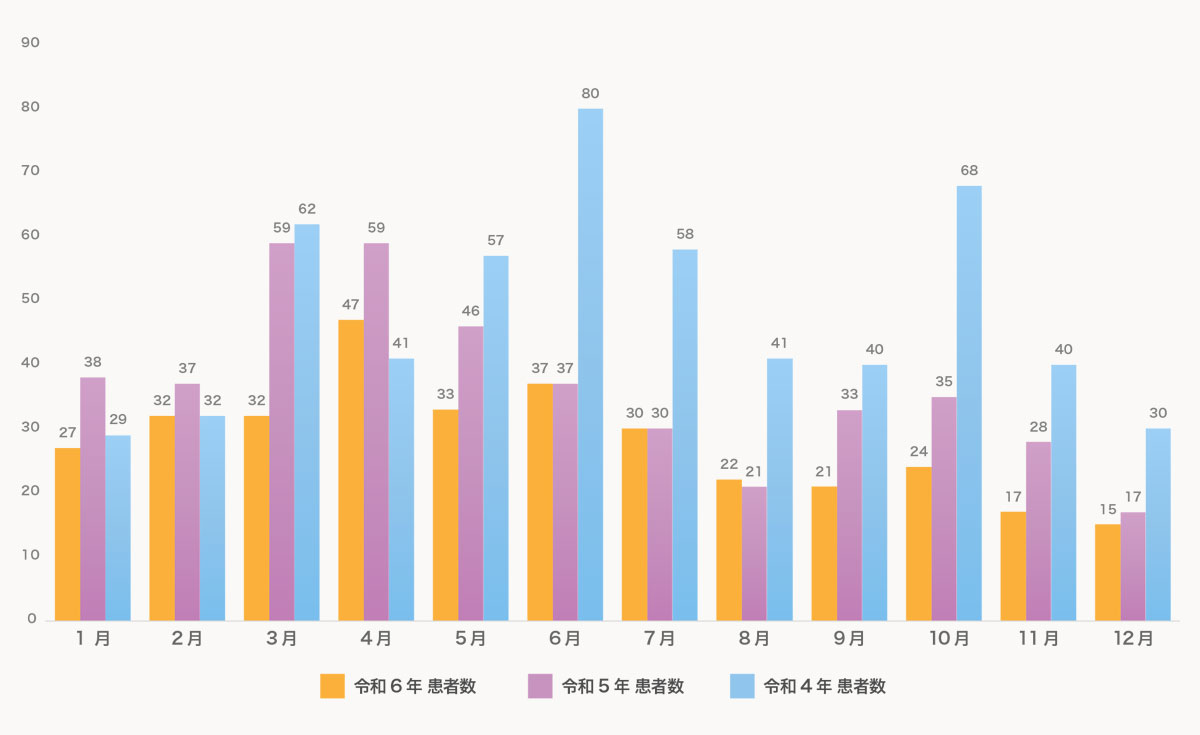

アニサキス症発生件数

3〜6月は「生でよく食べる旬魚の増加」「サバなどの寄生数が秋〜春に高い傾向」「漁獲後の温度・時間要因で内臓→身への移動が起こりやすい」など、複数の要因が重なりやすい季節です。ただしアニサキス症は“通年”で起こり得ます。

| 令和6年 患者数 | 令和5年 患者数 | 令和4年 患者数 | 月合計 | |

|---|---|---|---|---|

| 1月 | 27 | 38 | 29 | 94 |

| 2月 | 32 | 37 | 32 | 101 |

| 3月 | 32 | 59 | 62 | 153 |

| 4月 | 47 | 59 | 41 | 147 |

| 5月 | 33 | 46 | 57 | 136 |

| 6月 | 37 | 37 | 80 | 154 |

| 7月 | 30 | 30 | 58 | 118 |

| 8月 | 22 | 21 | 41 | 84 |

| 9 月 | 21 | 33 | 40 | 94 |

| 10月 | 24 | 35 | 68 | 127 |

| 11月 | 17 | 28 | 40 | 85 |

| 12月 | 15 | 17 | 30 | 62 |

| 年合計 | 337 | 440 | 578 | 1355 |

出典:厚生労働省

春から初夏にかけては初鰹などの旬魚が多く流通し、刺身で食べられる機会が増えるため、アニサキス症のリスクが高まりやすい季節です。特にアジ、サバ、イカ、イワシ、カツオなどアニサキスが寄生しやすい魚の流通が多く、消費が重なることで危険性が増します。

さらに、サバは秋から春にかけて寄生数が多く、夏に最も少ない傾向があるため、3〜6月の前半は前シーズンの高寄生状態が残りやすいと考えられます。

加えて、アニサキス幼虫は魚が死後時間の経過とともに内臓から筋肉へ移動しやすく、気温が上がる春〜初夏には処理の遅れや保管管理の不備によって移動が進み、刺身部位に混入するリスクが一層高まります。

生食はアニサキス症(アニサキス中毒)のリスクが高い

アニサキスが寄生した魚を適切な処理をせず生のまま食べると、アニサキス症を発症するリスクが非常に高いです。特にアニサキスが多い魚を生食した場合、短時間で激しい腹痛や嘔吐などの症状が現れる危険があります。

生食でリスクが高まる最大の理由は、アニサキスは加熱や冷凍など適切な処理をしない限り生き残ってしまうという点です。人間がアニサキスごと魚を食べてしまうと、アニサキスは人の胃や腸の壁に食いつき、数時間後には激しい胃痛や吐き気を引き起こします。

刺身や寿司など生の魚介を食べた後に起こる胃腸の激痛は、このアニサキス幼虫が原因の場合が多く、医療機関を受診し、必要に応じて内視鏡による処置が行われるのが一般的です。

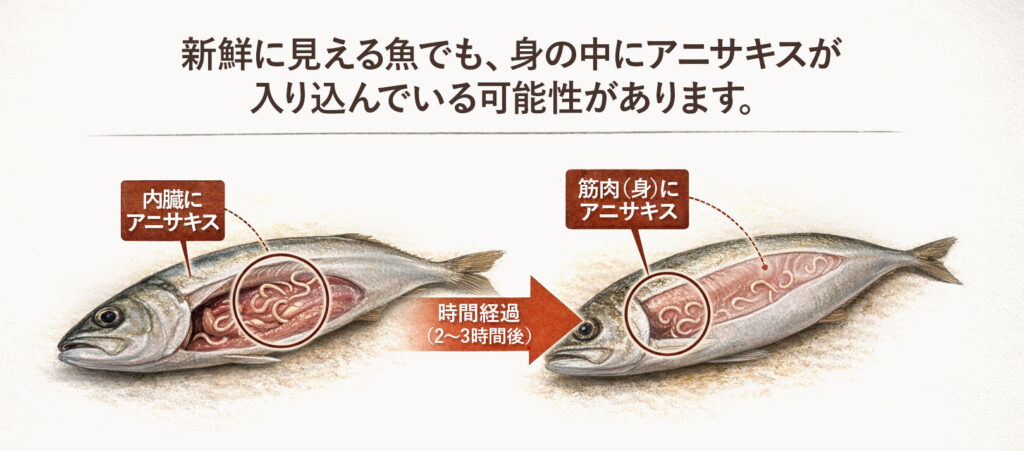

魚が死んだ後、時間が経つとアニサキスは内臓から筋肉(身)に移動することも知られています。そのため、たとえ新鮮に見える魚でも、さばいてお刺身にする頃には身の中にアニサキスが入り込んでいる可能性があります。

魚介類の生食はアニサキスを生きたまま体内に取り込むリスクが高く、適切な処理をせず生で魚を食べることは非常に危険なのです。

刺身や寿司を提供するお店ではこのような対策が徹底されていますが、自宅で釣った魚を生食する場合などは特に注意しなければなりません。

食中毒(しょくちゅうどく): 食べ物や飲み物に含まれる有害な菌・寄生虫・毒素などによって起こる健康被害の総称。

アニサキスは調味料や薬味では抑えることができない

厄介なことに、アニサキスは調味料や薬味で抑えることはできません。酢、塩、醤油、わさび、生姜といった一般的な調味料ではアニサキスを死滅させる効果はありません。そのため、これらを使ってもアニサキス症の予防にはならないのです。

その証拠としてよく挙げられるのが「しめ鯖」です。しめ鯖は塩や酢でしめる調理法ですが、アニサキスは酢の酸では死滅せず、生き残ることが確認されています。このため、しめ鯖を食べたことによるアニサキス症の発症例が多く報告されているのです。

- 酢や塩、わさび、生姜ではアニサキスを殺せない。

- 「しめ鯖」はアニサキス症が多く発生する代表的な料理。

- アニサキス症の予防には調味料ではなく「冷凍」や「加熱」が必要。

アニサキスが魚に寄生する理由とその仕組み

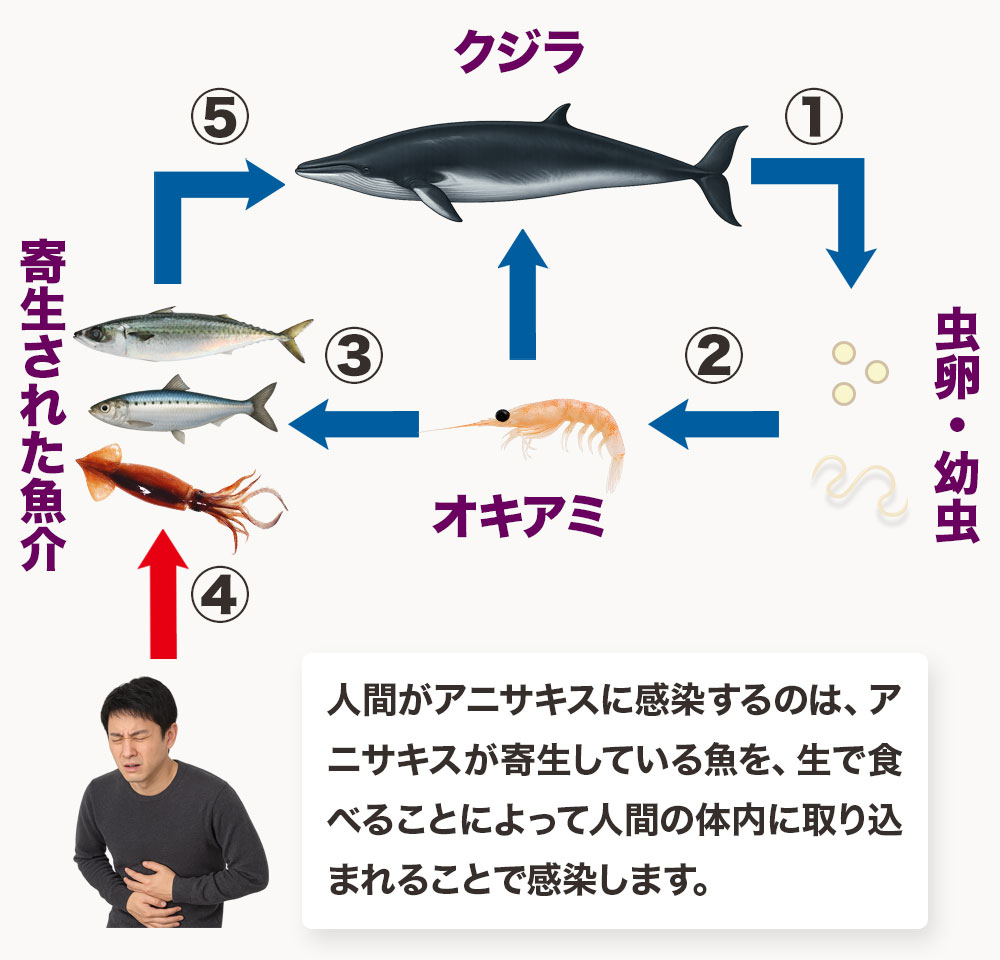

- ① 卵の排出と孵化

- アニサキスは成虫が海洋哺乳類(主にイルカやクジラなど)の胃や腸に寄生していて、ここで卵を産みます。これらの哺乳類の排泄物とともに卵が海中に排出され、卵は海中で孵化します。孵化したアニサキスは幼虫としてプランクトンの一部として海中を漂います。

- ② 第一中間宿主(オキアミ類)への感染

- アニサキスの幼虫は、主にオキアミなどに取り込まれ、そこで成長します。この段階では、オキアミなどがアニサキスの「第一中間宿主」となります。

- ③ 第二中間宿主(魚類やイカ)への感染

- オキアミなどを食べる魚やイカが次にアニサキスの幼虫を体内に取り込みます。この魚やイカが「第二中間宿主」となり、アニサキスはその筋肉や内臓に寄生します。ブリ、サバ、サケ、イカなどがこれに該当し、アニサキスはこの段階で人間に感染する準備が整います。

- ④ 最終宿主(海洋哺乳類)への感染

- アニサキスに寄生された魚やイカが、再びクジラやイルカなどの海洋哺乳類に捕食されることで、アニサキスはその体内に入り、成虫として成長します。この海洋哺乳類がアニサキスの「最終宿主」となり、ここで繁殖が行われて生態サイクルが完結します。

人がアニサキスに感染するのは、この寄生虫の生態サイクルの中で「第三中間宿主」である魚やイカに寄生した段階に関係しています。 魚やイカに潜んでいるアニサキスを加熱や冷凍などの処理をせずに生で食べることで、体内に取り込まれて感染が起こります。

体内に入った幼虫が胃や腸の壁に入り込もうとすることで、激しい腹痛や嘔吐などを伴う「アニサキス症」を引き起こすことがあります。

アニサキスの寄生場所について

アニサキスは主に魚やイカの「内臓」に寄生していますが、時間が経つと「筋肉(身)」や「皮の下」に移動することがあり、特に生食では注意が必要です。

アニサキスは生きている魚やイカの体内では、内臓(胃・腸・肝臓など)に寄生していることがほとんどです。

ところが、魚が死ぬとアニサキスは内臓から筋肉や皮下組織(皮の下)に移動することがあります。これが非常にやっかいな点で、見た目には新鮮に見えても、すでに筋肉に入り込んでいる可能性があるのです。

スルメイカなどのイカ類では、内臓だけでなく胴体の身の中にまでアニサキスが入り込んでいることがあります。

魚介類に寄生しているアニサキスは幼虫です。

アニサキスの幼生段階の虫で、長さ2~3cm・幅0.5~1mmほどの白い糸状の寄生虫

回遊魚の生態と寄生傾向

回遊魚はアニサキスに寄生されやすい傾向があります。特に、生息域が広く、いろいろなエサを食べる魚ほど寄生リスクが高まります。

回遊魚とは、特定の海域にとどまらず、長距離を移動しながら生活する魚のことです。例として、サバ、サンマ、イワシ、アジなどが挙げられます。

これらの魚には次のような特徴があります。

- オキアミなどアニサキスの幼虫が潜む小動物を大量に食べる

- 餌場や水温を求めてさまざまな海域を移動する

回遊魚は移動先で食べるエサの種類も多いため、アニサキスの感染源に出会う可能性が高くアニサキスが寄生しやすい魚種として知られています。とくに生食される機会の多い回遊魚は、十分な注意が必要です。

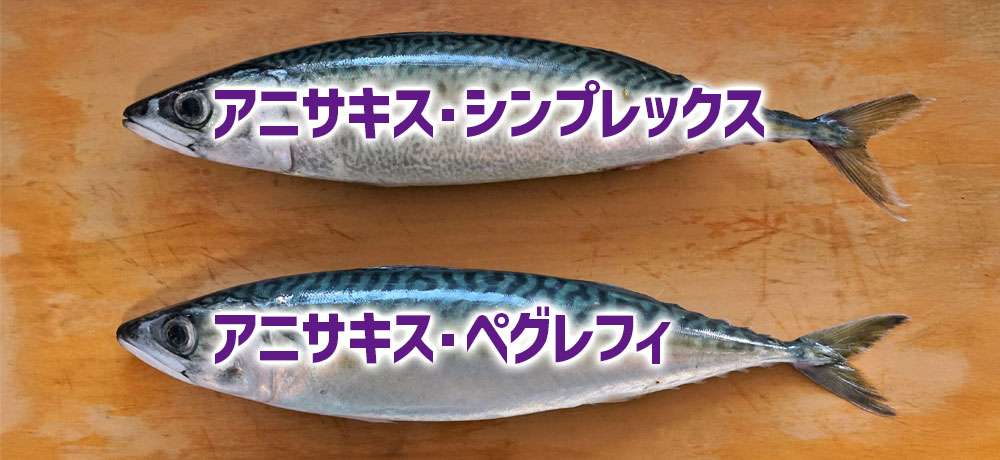

地域差があるアニサキスの種類と寄生傾向

アニサキスには種類があり、生息地域によってその種類や行動に違いがあります。

たとえば、日本近海では太平洋側の魚には主に「アニサキス・シンプレックス(S型)」が寄生し、日本海側の魚には主に「アニサキス・ペグレフィー(P型)」が寄生しています。

- アニサキス・シンプレックス(Anisakis simplex)

- アニサキス・ペグレフィ(Anisakis pegreffii)

アニサキスの種類の違いにより、魚が死んだ後に内臓から身(筋肉)に移動しやすいかどうかにも差が出ます。太平洋側に多いアニサキス・シンプレックス(S型)は魚の死後に内臓から筋肉に移動しやすく、一方日本海側に多いアニサキス・ペグレフィー(P型)はほとんど移動しないのが特徴です。

この違いのため、地域によっては生魚を食べる文化やリスクにも差が出ています。以下では、アニサキスが内臓から筋肉に移動する仕組みと、アニサキスの種類(S型とP型)の違いについて詳しく説明します。

アニサキスが内臓から筋肉への移動するメカニズム

アニサキスは魚が死んだ後、魚の内臓内にとどまらず身(筋肉部分)に移動することがあります。これは魚の鮮度が落ちたり温度が上がったりすることで起こり、アニサキスが新たな生息場所を求めて動くためだと考えられます。

生きている魚では、アニサキスは主に内臓に寄生していますが、魚が死亡すると内臓の働きが止まり、時間の経過とともに内臓の環境が変化します。

魚介類に寄生しているアニサキスは幼虫です。

アニサキスの幼生段階の虫で、長さ2~3cm・幅0.5~1mmほどの白い糸状の寄生虫

特に、魚が常温で放置され体温が上昇すると、アニサキスは内臓から抜け出て周囲の筋肉に移動し始めるのですが、これは魚が捕食者(たとえばクジラやイルカ)に食べられた際に、捕食者の体温を感じて素早く内臓から移動し、胃壁や筋肉に潜り込む習性があるためと考えられています。

魚が死んだ後も同じように、内臓内に留まるより身の中へ移動した方が生き延びやすい本能が働く結果だと言えるでしょう。

アニサキスが内臓から筋肉に移動するメカニズムは、魚の死後の環境変化(鮮度低下や温度上昇)にアニサキスが反応し、生き延びるために起こす行動です。魚を新鮮なうちに内臓を取り除いたり冷やしたりすることが大切なのは、この移動を防ぎ、人が食べる身の部分への寄生虫の侵入を抑えるためです。

アニサキスの種類

魚に寄生するアニサキスには主に「アニサキス・シンプレックス(S型)」と「アニサキス・ペグレフィー(P型)」という2つの種類があり、生息地域と性質に違いがあります。

太平洋側で獲れる魚にはS型が多く、日本海側で獲れる魚にはP型が多いという地域差が見られます。この違いによって、魚の死後に内臓から筋肉への移動しやすさ(寄生傾向)にも差が生じ、生魚を食べる際のリスクや食文化にも影響を与えています。

S型とP型のアニサキスは見た目はよく似ていますが、生態にいくつか違いがあります。その代表的な違いが、「魚が死んだ後に内臓から身に移動する割合(移行率)の違い」です。

アニサキス・シンプレックス(S型)は魚の死後、約10%前後の個体が内臓から筋肉に移動するとされるのに対し、アニサキス・ペグレフィー(P型)は0.1%程度、つまり100分の1程度のごく僅かな個体しか移動しません。

魚介類に寄生しているアニサキスは幼虫です。

アニサキスの幼生段階の虫で、長さ2~3cm・幅0.5~1mmほどの白い糸状の寄生虫

このようにS型は活発に移動しやすく、P型はほとんど移動しない性質があります。では、分布(生息地域)の違いはどうでしょうか。

関東や東北など太平洋沿岸で獲れる魚の8割以上にはS型、九州など日本海沿岸で獲れる魚の8割以上にはP型のアニサキスが寄生していたことがわかっています。

つまり、地域によって優勢なアニサキスの種類が異なり、それが寄生の傾向(魚の身への移動のしやすさ)の違いにつながっているというわけです。

| 種類 | 主な分布地域 | 魚の死後の移動しやすさ |

|---|---|---|

| アニサキス・シンプレックス | 太平洋側 | 内臓から身へ移動しやすい |

| アニサキス・ペグレフィー | 日本海側 | 内臓から身へ移動しにくい |

アニサキスのS型とP型という種類の違いによって、地域ごとの寄生傾向に差が生まれています。その結果、太平洋側の地域ではサバなどの青魚を生で食べるとアニサキスによる食中毒の危険性が高いため、生食を避ける文化が発達しました。

一方で日本海側の地域では、比較的リスクが低いことからサバの刺身や「胡麻サバ」のような生食文化が根付いてきたという背景があります。

ただし、現代では流通が発達し日本海側でも太平洋産の魚が出回ることや、海水温の変化で生息域が変わる可能性も指摘されています。

「日本海側だから安全」という油断は禁物で、どの地域の魚であってもアニサキスがいるかもしれないと考えて、適切な下処理や冷凍・加熱処理などの対策を行うことが重要です

アニサキス症を避ける!家庭でできる予防法

アニサキス症を防ぐためには、魚を食べる前に「冷凍処理」「加熱調理」「内臓の早めの除去と目視検査」を徹底することが重要です。家庭でも正しい方法を知っておけば、安心して魚介類を楽しむことができます。

アニサキス症を避ける冷凍処理の正しい方法

アニサキスを確実に死滅させるには、-20℃以下で24時間以上冷凍する必要があります。

アニサキスの幼虫は非常に生命力が強く、冷蔵庫の温度(0〜5℃)では生き続けてしまいます。一般的な冷凍庫(-18℃前後)でも、すぐには死なないことがあり、しっかり凍るまで時間が必要です。そのため、-20℃以下で24時間以上冷凍する明確な基準が設けられています。

家庭用冷凍庫では温度管理が不十分な場合があるため、推奨されません。

アニサキス症を避ける加熱処理の温度と時間

アニサキスは70℃以上で加熱すれば数秒で死滅します。目安としては、60℃で1分以上、70℃なら瞬時に効果があります。

アニサキスの幼虫は、一定の温度以上になると体内のたんぱく質が壊れ、生きていられなくなります。食品衛生法の指針でも、60℃で1分以上、または70℃以上で加熱することが推奨されています。

アニサキスを安全に無害化するには、中心までしっかりと火が通るよう調理することが大切です。焼き魚や煮魚はもちろん、しゃぶしゃぶやフライも、火の通し方に注意しましょう。

魚介類の内臓除去と目視検査のタイミング

内蔵つきの魚を購入したら、できるだけ早く内臓を取り除くことが、アニサキスの身への移動を防ぐ最も効果的な方法です。

アニサキスは魚が死ぬと、内臓から筋肉へと移動することがあります。特に常温で長く放置するとその可能性が高まります。魚を絞めてすぐに内臓を取り除くことで、アニサキスが移動する前に除去できるのです。

魚を買ってきたら、内臓はできるだけすぐに取り除きましょう。そして、調理前に身の部分をよく観察して、アニサキスらしき白い線が見えたら、必ず取り除いてください。

最近ではアニサキスを見つけるための専用ライト(津本式アニサキスライトなど)も市販されており、光を当てることで身の中のアニサキスを発見しやすくなる便利な道具として注目されています。

釣り人は気を付けて!魚の持ち帰り方

釣った魚はすぐにしっかり冷やして持ち帰ることが、アニサキス症を防ぐための基本です。特に太平洋側で釣れる魚は、内臓から筋肉にアニサキスが移動しやすい種類が多いため、なおさら注意が必要です。

釣った魚が死ぬと、体の中ではアニサキスが内臓から筋肉へと移動を始めます。この移動は、魚の体温が上がるほど起きやすく、常温で放置すれば放置するほどリスクが高くなります。

とくに太平洋側の海で釣れる魚には「アニサキス・シンプレックス(S型)」という種類が多く、このタイプは死後の移動率が高いことで知られています。常温で放置されたサバなどでは、釣ってから数時間のうちに身の中へ移動することが確認されています。

釣った魚は、できるだけ早く締めて血抜きをし、氷や海水氷でしっかり冷やして持ち帰るようにしましょう。特に太平洋側で釣れる魚はリスクが高いため、クーラーボックスと氷は釣行の必需品です。

帰宅後も、内臓をすぐに取り除いてから調理することで、アニサキス症のリスクを最小限に抑えることができます。

魚介類を購入する際の選び方

魚介類を安全に購入するには、「鮮度」「表示内容」「店の管理状態」の3つに注目することが大切です。特に刺身用として生で食べる魚を選ぶ際は、アニサキス対策としても信頼できる販売店で、適切な処理がされたものを選ぶ必要があります。

魚介類の購入時のチェックポイント

魚は鮮度が命です。鮮度が落ちると見た目やにおいに表れ、アニサキスの移動リスクも高まります。店頭で確認できるポイントは以下のとおりです。

- 目が澄んでいる(白く濁っていない)

- 身に張りがあり透明感がある

- 氷や冷気でしっかり冷やされている

魚介類を買うときは、見た目身・質・温度・の3点を目安に選びましょう。とくに生食予定の魚は慎重に選ぶことが大切です。

刺身用表示(解凍品)の安全性

「刺身用」と表示された解凍品は、アニサキス対策のために適切な冷凍処理がされているため、基本的には安全性が高いとされています。

アニサキスを死滅させるには-20℃以下で24時間以上の冷凍が必要とされています。「刺身用」と表示された商品は、この基準を満たすよう処理されています。そのため、家庭で生魚を買ってきて刺身にするよりも、加工済みの刺身用を買う方が安全性は高いです。

アニサキス症の実態と対応

アニサキス症は、生魚を食べる日本人にとって決して他人事ではありません。アニサキス症は、季節や魚種によってリスクは大きく変わり、発症した場合は激しい腹痛に見舞われ、医療機関での対応が必要になります。

季節によるリスク変動と魚種の関係

アニサキス症のリスクは一年を通して存在しますが、特に“初夏から秋口(5月〜9月)”にかけて発症件数が増える傾向があります。この時期は、リスクの高い魚の流通量が多くなるため注意が必要です。

アニサキス症の発症件数は5月〜6月をピークに夏から秋にかけても高く維持されます。これは、サバ・サンマ・アジ・イカなどの”生食されやすく、アニサキスが寄生しやすい魚”が旬を迎え、店頭や飲食店に並ぶ機会が多くなる時期と重なるためです。

また、暖かい時期は魚の鮮度が落ちやすく、アニサキスが内臓から筋肉へ移動しやすくなることも、リスク増加の一因です。

アニサキス症の発症時の症状と医療対応

アニサキス症にかかると、魚を食べてから数時間以内に”突き刺すような激しい腹痛”が起こることが多く、放置すると痛みが続くため、早めに病院で診察を受けることが重要です。

- アニサキスは人の胃や腸に侵入し、強い免疫反応(アレルギー反応)が引き起こされます。

- アニサキス症の主な症状は腹痛や吐き気で、多くの場合は感染してから数時間以内に発症します。

- 診断には専門的な知識が必要ですが、消化器内視鏡を用いることで感染を確認でき、迅速な処置が可能です。

診断には問診や内視鏡検査が使われ、胃の中にアニサキスが確認された場合は、内視鏡でその場で除去されます。

アニサキス症は自然治癒することもありますが、症状が出た場合は自己判断せず、できるだけ早く消化器内科や救急外来を受診してください。

内視鏡検査: 細いカメラ付きのチューブを口や鼻から挿入し、胃や腸の中を直接観察する検査方法。アニサキスの除去にも使われます。

急性胃アニサキス症: 胃にアニサキスが刺さることで起こる食中毒の一種。激しい胃痛が特徴。

アニサキス症には個人差がある

アニサキス症は、同じ魚を食べても症状が出る人と出ない人がいるほど、個人差の大きい食中毒です。体質や免疫の違いによって、症状の有無や重さが変わります。

アニサキス症の原因は、アニサキスの幼虫が胃や腸の壁に刺さることで生じる「物理的刺激」と、それに対する「アレルギー反応」の2つが関係しています。

アニサキス症は誰にでも起こりうる食中毒ですが、症状の出方や重さには大きな個人差があります。同じ食卓で同じ魚を食べても、自分だけが腹痛になったり、逆に家族の中で一人だけ平気だったりするのはこのためです。

アレルギー反応: 体が本来は無害なもの(この場合アニサキス)を異物とみなし、過剰に反応してしまう免疫の働き。

アニサキスが多い魚に要注意:まとめ

この記事では、「アニサキスが多い魚」について、初心者にもわかりやすく詳しく解説しました。アニサキス症のリスクを減らすためには、魚の種類や扱い方についての正しい知識が欠かせません。とくに刺身などで生食する際には、以下のポイントを意識することが大切です。

重要なポイントをまとめると、次の通りです。

- アニサキスが多く見つかる魚には、サバ、アジ、サンマ、イワシ、イカ、カツオなどがある。

- 魚の産地や海域によって、寄生の傾向に違いがある。たとえば、日本海側よりも太平洋側の魚の方が、死後に筋肉にアニサキスが移動しやすい傾向がある。

- 冷凍(マイナス20度で24時間以上)や加熱(70度以上で1分以上)でアニサキスは死滅する。

- 新鮮なうちに内臓を取り除くことで、筋肉への移動リスクを軽減できる。

- スーパーで刺身を選ぶ際は「解凍」「刺身用」などの表示を確認し、信頼できる店舗で購入する。

- 釣った魚は速やかに冷やし、できるだけ早く内臓を取り除くことが重要。

アニサキスは比較的目で見えるサイズの寄生虫であり、専門のライト(津本式アニサキスライトなど)を使えば発見率を高めることもできます。

不安に感じる方も多いですが、正しい知識と対策を知っておけば、アニサキスを怖がりすぎる必要はありません。

安心して魚料理を楽しむためにも、正しい情報をもとに判断していきましょう。