国産牛と輸入牛の違いを徹底比較!もう迷わない牛肉選びの疑問を解決

「国産牛と輸入牛の違いって、一体何なんだろう?」と悩んでいる方は多いのではないでしょうか。牛肉を選ぶ際に、国産牛と輸入牛の違いが分かりにくいですよね。

この記事では、そんなあなたの悩みを解消するために、国産牛と輸入牛の違いを分かりやすく解説します。

- 国産牛と輸入牛の違いって何?

- 国産牛と輸入牛、どっちが美味しいの?

- 国産牛と輸入牛、値段が違うのはなぜ?

これらの疑問や悩みに寄り添いながら、国産牛と輸入牛の違いについて、具体的で役立つ情報を提供します。

どっちの牛肉を選べばいいのか分からないと感じている方は、この記事を読めば、今後の牛肉選びに自信を持つことができるでしょう。料理やシーンに応じて適切な選択をすることで、料理の満足度が大きく変わります。

この記事を通じて、国産牛と輸入牛の違いをしっかりと理解し、より良い選択をしてみませんか?

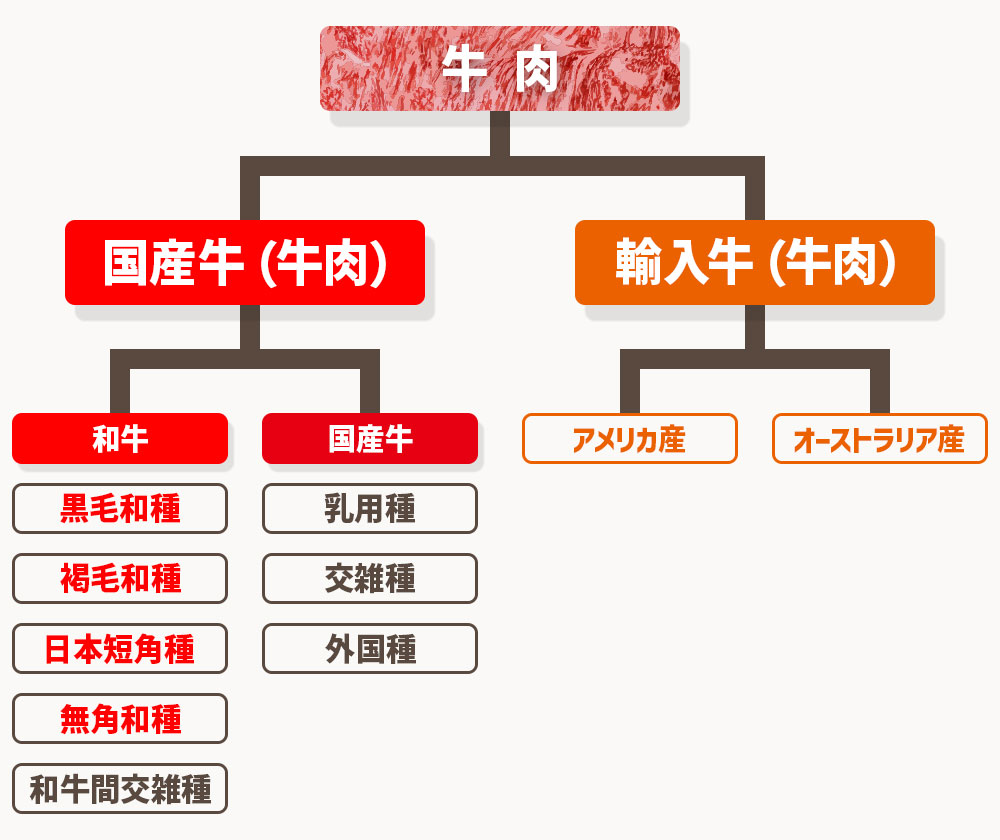

国産牛と輸入牛の違いとは?

国産牛は日本で飼育された牛を指し、和牛や交雑種、乳用種、外国種も含まれます。特に和牛は霜降りの美しさや柔らかな食感に優れ、高品質で安心感のある選択肢として知られています。国産牛は生産履歴の追跡がしやすい点も、安全を重視する人にとって大きな魅力です。

一方、輸入牛は海外で育てられた牛で、アメリカやオーストラリア産が代表的です。赤身中心で脂肪が少なく、あっさりとした味わいを楽しめます。価格が手頃で安定供給されるため、家庭の普段使いや外食産業で広く利用されています。

国産牛は品質と安全性に優れ、贅沢や特別な日に選ばれる存在です。輸入牛は価格の手頃さと供給の安定性が強みで、日常の食卓に取り入れやすい選択肢といえます。

- 国産牛は品質と安全性

- 輸入牛は価格の手頃さと供給の安定性

国産牛の特徴と輸入牛の特徴

国産牛の種類

国産牛には和牛、交雑種、乳用種、外国種などが含まれます。

- 和牛

- 交雑種

- 乳用種

- 外国種

和牛

和牛は、きめ細かい霜降りが特徴で、脂肪が多く、豊かな風味と柔らかい食感が特徴です。特に黒毛和種は高級和牛として知られています。

和牛も国産牛の一種ですが、厳密には異なるものです。

参考:国産牛と和牛の違いとは?知っておくべき基礎知識と美味しさの秘密を徹底解説

交雑種

交雑種は、黒毛和牛の雄と乳用種(ホルスタインなど)の雌の交配によって生まれた牛で、和牛よりも赤身が多く、脂肪が少なめです。比較的安価で提供されることが多いです。

乳用種

主に乳製品の生産に使用されるホルスタインなどが該当しますが、乳牛としての役割を終えた後、肉用としても利用されます。肉質は脂肪が少なく、赤身が多いのが特徴です。

外国種(外国生まれの国産牛)

輸入した牛を一定期間日本で飼育すると、その牛は「国産牛」として扱われます。日本における国産牛の定義は、牛が一定期間(通常3ヶ月以上)日本国内で飼育され、国内産の飼料で育てられた場合、その牛は「国産牛」として表示されることが許されています。

日本では、牛肉の安全性と品質が非常に重視されているので、輸入された牛も、国内での飼育期間中に適切な管理と検査を受けることで、消費者に安全で高品質な牛肉を提供しています。このため、一定期間の飼育が行われた牛は、国産牛と同様の基準で取り扱われます。

国産牛の特徴

- 高い品質と厳格な管理基準

- 豊かな風味と柔らかい肉質

- 高い安全性とトレーサビリティ

- ブランド牛の存在

- 高価であるが価値が高い

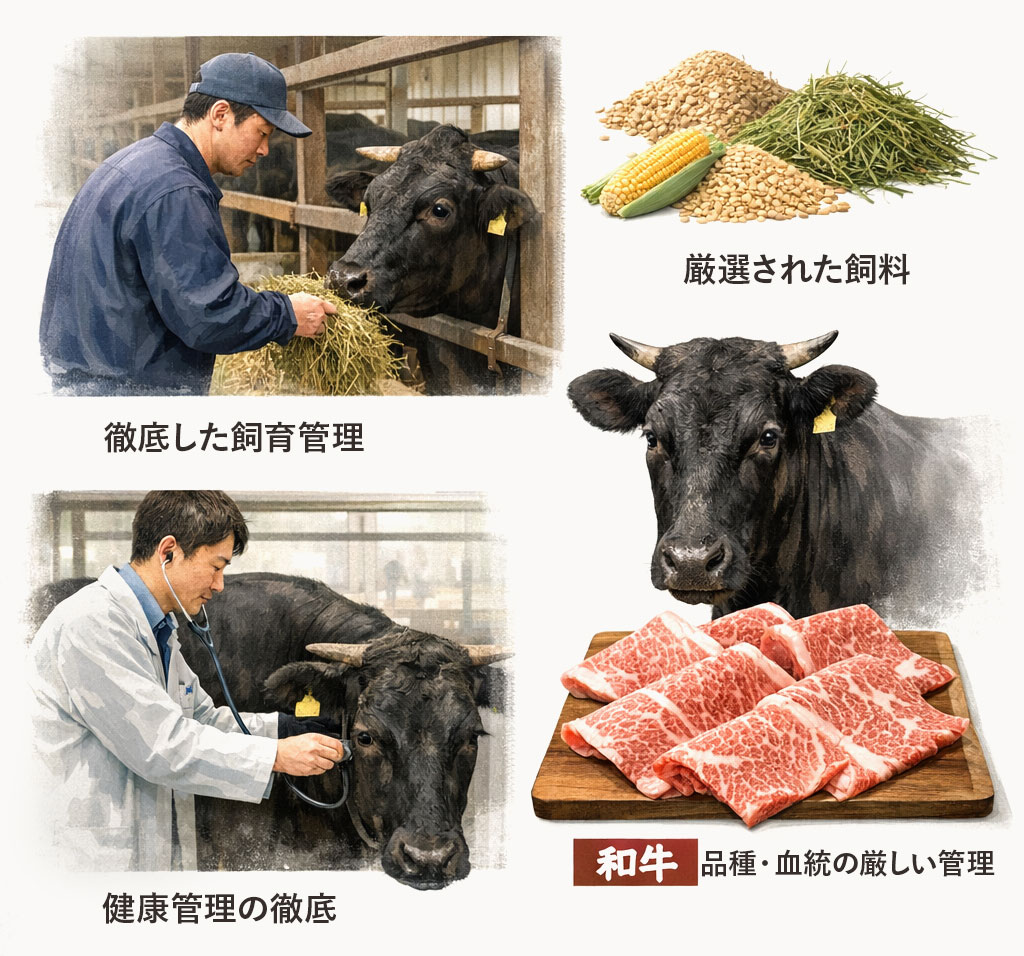

国産牛の高い品質と厳格な管理基準

国産牛には、厳格な品質管理基準があり、育成環境や飼料、健康管理などが徹底されています。特に「和牛」と呼ばれる国産牛は、品種や血統、飼育方法に至るまで厳しく管理され、その結果、非常に高い品質を誇ります。

豊かな風味と柔らかい肉質

国産牛の最大の魅力は、その豊かな風味と柔らかい肉質です。特に霜降り(サシ)が美しく入った和牛は、口の中でとろけるような食感と深い旨味を楽しむことができます。

これは、日本特有の肥育方法と飼料が影響しており、長期にわたってじっくり育てられた牛肉ならではの特徴です。

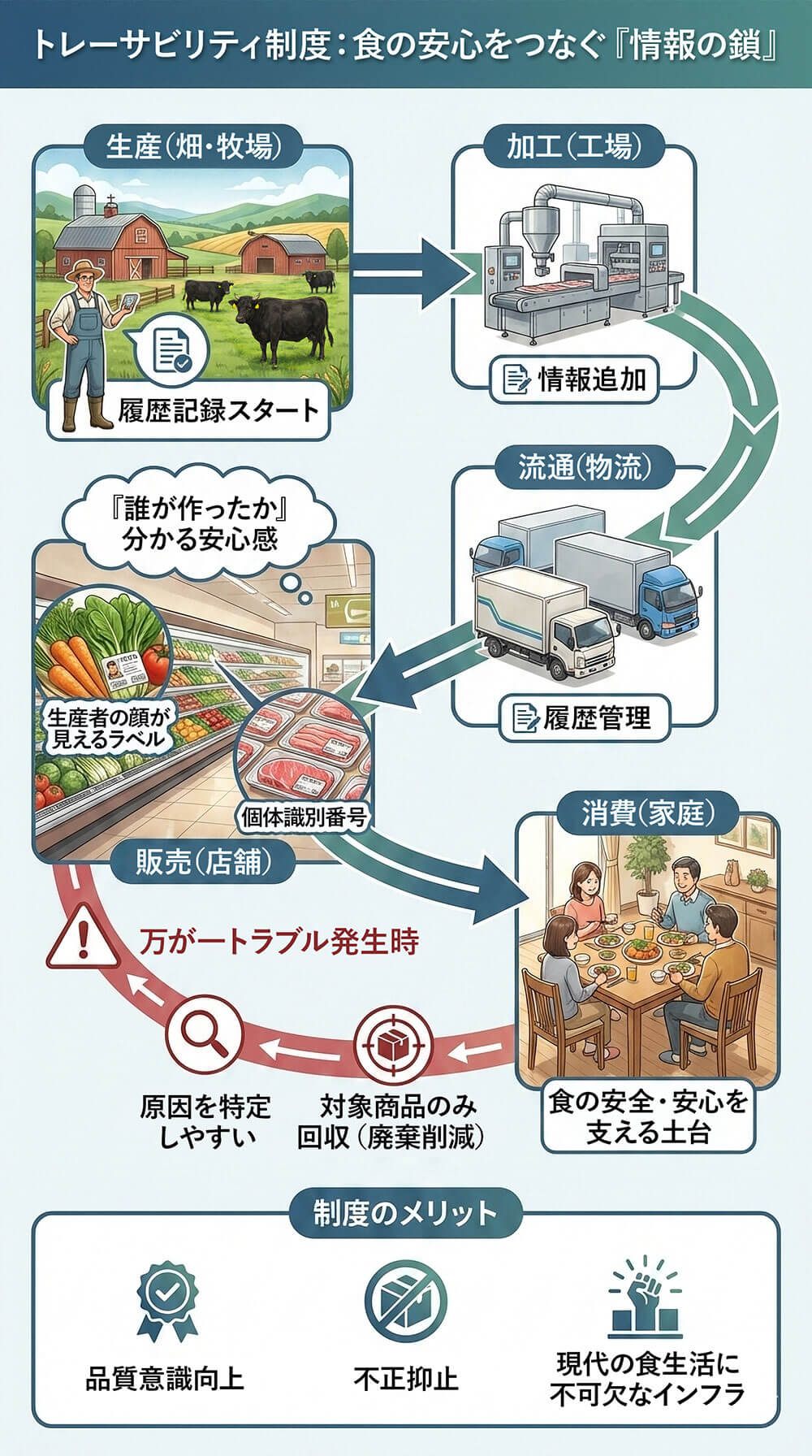

高い安全性とトレーサビリティ

トレーサビリティ制度とは、食品が「どこで生まれ、どのように作られ、どんな経路で店に並んだのか」を後から確認できるようにする仕組みです。万が一トラブルが起きた場合でも、原因をたどり、影響を最小限に抑えるために重要な役割を果たします。

食べ物は畑や牧場から始まり、加工、流通、販売と多くの工程を経て家庭に届きます。工程が多いほど、問題が起きたときに原因を見つけるのが難しくなります。トレーサビリティ制度があることで、次のような安心につながります。

- 品質トラブルが起きた場合、原因となった場所や工程を特定しやすい

- 問題のある商品だけを回収でき、無関係な食品の廃棄を防げる

- 生産や管理の履歴が残るため、事業者の品質意識が高まる

- 生産から販売までの記録が残るため、産地偽装などの不正を防ぐ強力な抑止力

トレーサビリティ制度は、生産者から消費者までを一本の「情報の鎖」でつなぐ、食の安全・安心を支える土台です。

「誰が作ったかわかる安心感」を提供し、万が一の時にも素早く対応できるこの仕組みは、現代の食生活において欠かせないインフラとなっています。スーパーで見かける「生産者の顔」が見えるラベルや、お肉のパックに貼られた個体識別番号は、この制度がしっかりと機能している証拠です。

ブランド和牛の存在

日本全国には、「松阪牛」や「神戸牛」など、地域ごとにブランド化された和牛が存在します。これらのブランド牛は、地域特有の気候風土や飼育方法に基づいて育てられており、それぞれ独自の味わいや特徴があります。

ブランド牛は、高級レストランや特別な日のごちそうとして、特に人気があります。

国産牛は高価であるが価値が高い

国産牛は、輸入牛と比較して価格が高い傾向にありますが、それだけの価値があります。品質、味、安全性のどれを取っても満足度が高い牛肉であり、特別な日や大切な人への贈り物としても選ばれることが多いです。

国産牛は、単に食材としての価値を超え、食文化や伝統を体現する存在として、日本国内外で高く評価されています。その独自性と高品質を求める方にとって、国産牛は非常に魅力的な選択肢です。

輸入牛の特徴とメリット

輸入牛は、リーズナブルな価格や多様な選択肢、品質の安定性が魅力です。消費者は手軽に購入でき、家庭料理や外食の場面で幅広く利用されています。

国産牛と比べると手頃な価格で購入できるため、コストパフォーマンスに優れた選択肢として人気があります。

- 広範な供給と多様な選択肢

- リーズナブルな価格

- 飼育方法と品質管理

- 品質基準と安全性

- 多様な利用シーン

輸入牛の広範な供給と多様な選択肢

輸入牛は、主にアメリカ、オーストラリアなどから日本に輸入されています。これらの国々では広大な牧草地や豊かな自然環境を利用した大規模な牧畜が行われており、その結果、安定した供給量が確保されています。

また、各国で育てられる牛の品種や育成方法が異なるため、消費者は多様な選択肢から自分の好みに合った牛肉を選ぶことができます。

輸入牛はリーズナブルな価格

輸入牛の最大のメリットの一つは、価格が比較的リーズナブルであることです。広大な土地を活用し、大規模に飼育されるため、コストが抑えられ、その分市場価格も国産牛に比べて安く設定されています。

これにより、家庭料理や外食産業において、コストパフォーマンスの高い選択肢として人気があります。

輸入牛の飼育方法と品質管理

輸入牛は、多くの場合、放牧で育てられています。特にオーストラリアでは、牛が自然の草を食べて育つ「グラスフェッド」方式が一般的です。

参考:オージービーフの臭いが苦手な方へ!「まずい」と感じる理由を簡単解説

この飼育方法により、牛肉にヘルシーなオメガ3脂肪酸が多く含まれる傾向があり、健康志向の消費者に支持されています。

また、アメリカでは「グレインフェッド」と呼ばれる穀物飼料を与える方式が主流で、これにより肉質が柔らかく、風味が豊かになります。

参考:オージービーフとアメリカンビーフの違いを徹底解説!輸入肉を選ぶ基礎知識

品質基準と安全性

輸入牛は、日本の厳しい輸入基準をクリアした牛肉のみが流通しています。輸入時には検疫や衛生検査が徹底されており、安全性が確保されています。

特にオーストラリアやニュージーランドでは、抗生物質やホルモン剤の使用が制限されており、ナチュラルな牛肉として注目されています。

多様な利用シーン

輸入牛は、価格が手頃であるため、家庭料理から外食産業まで幅広く利用されています。ステーキや焼肉用としてだけでなく、煮込み料理やカレーなど、さまざまな料理に適した牛肉として重宝されています。

特に、アメリカ産のグレインフェッドビーフは、ステーキとして人気が高く、オーストラリアのグラスフェッドビーフは、健康志向の料理に適しています。

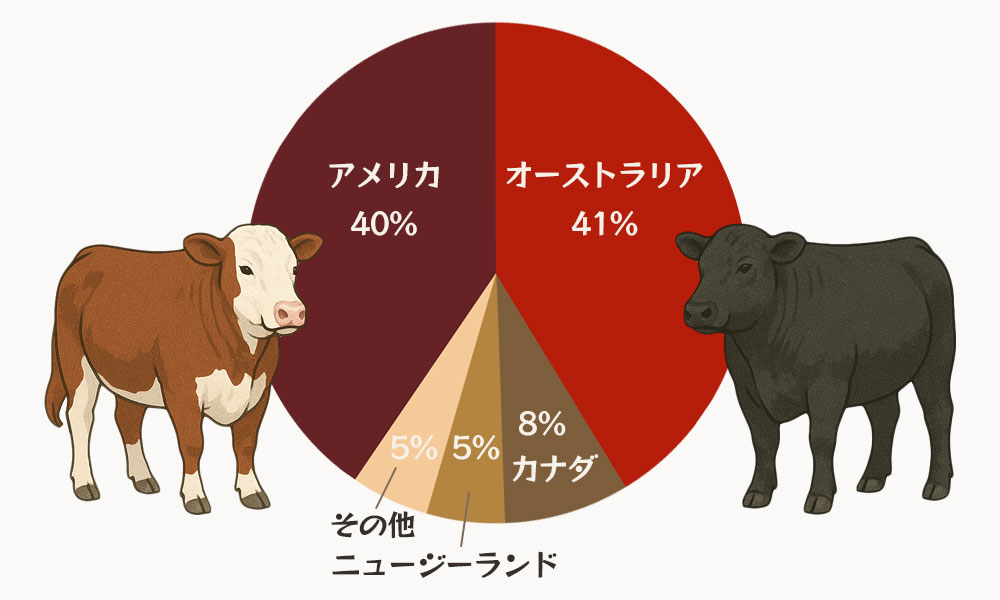

輸入牛肉ではオージービーフがトップ

出典元:独立行政法人 農畜産業振興機構

現在、日本に入ってくる輸入牛肉のうち、およそ8割はオージービーフ(オーストラリア産)とアメリカンビーフ(アメリカ産)で占められています。

昔は「輸入牛肉=アメリカンビーフ」というイメージが強かったのですが、今ではオージービーフのほうが多くなっているのが現状です。

オージービーフの輸入量が増えたのにはいくつか理由があります。

- オーストラリアは広大な牧草地で放牧飼育でたくさんの牛を育てることができます。

- 大きな自然災害が少ないので、安定して牛肉を出荷できる体制が整っています。

- いつでもたくさん仕入れられるので、日本のスーパーや飲食店にとって使いやすい存在になっています。

日豪EPAで関税が安くなった

EPA(経済連携協定)という国と国の約束によって、オーストラリア産の牛肉は日本に入れるときの税金(関税)が安くなりました。そのため、オージービーフの価格が安くなりやすく、手に入りやすくなったのです。

日本人の食生活が変わった

最近は、脂たっぷりの肉よりもあっさりした赤身の肉を好む人が増えています。オージービーフは赤身が中心なので、ヘルシー志向の人にぴったりです。ダイエット中でも「たんぱく質をしっかり摂りたい」というニーズに応えています。

国産牛と輸入牛の肉質の違い

国産牛と輸入牛の肉質には、飼育環境の違いが大きく影響しています。ここでは、国産牛と輸入牛の飼育環境の違いがどのように肉質に影響を与えるかを、わかりやすく解説します。

飼育環境:牛が育つ場所や方法のことです。

飼育環境

国産牛の飼育環境

国産牛は、飼育の過程でストレスをできるだけ与えないよう工夫され、細やかな管理のもとで育てられます。ストレスが少ない環境は肉質の柔らかさや風味に直結し、味わい深い牛肉につながります。

中には牛をリラックスさせるために音楽を流す牧場もあり、こうした取り組みが高品質の理由となっています。

また、日本の牧場は規模が比較的小さく、一頭ごとに丁寧な世話が行き届きます。その結果、赤身に脂肪が細かく入り込む「霜降り(サシ)」が発達しやすく、肉質がより柔らかくなるのが特徴です。

霜降りとは赤身の中に繊細に入り込んだ脂肪のことで、豊かに含まれているほど、口の中でとろけるような食感が楽しめます。

霜降り(サシ):赤身の中に細かく入った脂肪のことです。

輸入牛の飼育環境

輸入牛は、アメリカやオーストラリアなどの広大な土地で飼育されるのが一般的です。広い牧草地で放牧され、自由に動き回る環境にあるため、運動量が多く、自然と筋肉が発達します。これにより、肉質は引き締まり、しっかりとした食感につながります。

さらに、オーストラリアなどで牧草地で草を食べて育つ「グラスフェッド」の牛は、脂肪が少なく赤身が豊富なのが特徴です。赤身中心のさっぱりとした味わいは、輸入牛ならではの魅力といえます。

飼料(えさ)の違い

国産牛の飼料

国産牛は、特別に配合された飼料を与えられることが多いです。これには、米ぬか、大豆かす、とうもろこしなど、栄養価の高いものが含まれています。

この栄養たっぷりの飼料が、牛の体内で良質な脂肪に変わり、霜降りを発達させます。また、肥育期間も長く、じっくりと時間をかけて育てるため、肉の旨味が濃厚になります。

輸入牛の飼料

輸入牛は、地域や国によって異なりますが、オーストラリアでは、牧草のみを食べて育つ「グラスフェッド」牛が一般的です。

参考:オージービーフの臭いが苦手な方へ!「まずい」と感じる理由を簡単解説

アメリカでは、成長段階の途中から穀物を与える「グレインフェッド(穀物で育てる)」が基本です。

参考:オージービーフとアメリカンビーフの違いを徹底解説!輸入肉を選ぶ基礎知識

国産牛と輸入牛の味わいの違い

国産牛と輸入牛の肉質の違いについて、料理初心者でも分かりやすいように解説します。以下に、肉質の違いを理解しやすいように、特徴ごとに整理して説明します。

霜降り(サシ)の状態

国産牛の霜降りの状態

国産牛、特に「和牛」と呼ばれる牛は、肉の中に「霜降り(サシ)」が多く入っているのが特徴です。この霜降りが多いと、肉は柔らかく、口の中でとろけるような食感になります。

霜降り:赤身の中に細かく入った脂肪のことです。

輸入牛の霜降りの状態

輸入牛は、一般的に霜降りが少なく、赤身が多い傾向にあります。霜降りが少ないため、肉質はややしっかりとしていて、噛みごたえがあります。脂肪分が少ない分、さっぱりとした味わいが特徴です。

脂肪(脂身)の質

国産牛の脂肪の質

国産牛の脂肪は「融点(ゆうてん)」が低いとされています。国産牛の脂肪は人肌で溶けるくらい柔らかいので、食べたときにとろけるような口当たりが楽しめます。

融点:脂肪が溶け始める温度のことです。

輸入牛の脂肪の質

輸入牛の脂肪は融点がやや高く、国産牛に比べてしっかりとした質感があります。そのため、肉を食べたときに脂肪が溶けていく感覚が少なく、赤身の味が強調されます。

味の濃さ

国産牛の味の濃さ

国産牛は、脂肪分が多く含まれているため、コクと甘みが豊かな味わいです。特に和牛は、噛むたびにジュワっと脂の旨味が広がります。風味豊かな味わいが特徴で、脂肪分が高い分、濃厚な味わいを楽しめます。

輸入牛の味の濃さ

輸入牛は赤身が多く、脂肪が少ないため、肉本来の旨味がダイレクトに感じられます。さっぱりとした味わいで、脂っこさが苦手な方や、より健康志向の方に好まれることが多いです。

食感の違い

国産牛の食感

国産牛は柔らかい肉質が特徴です。特に霜降りが多い部位は、ナイフを入れたときにスッと切れ、口に入れるととろけるような食感です。これは、細かい霜降りが肉全体に均等に広がっているためです。

輸入牛の食感

輸入牛は、しっかりとした噛みごたえのある食感が特徴です。赤身が多い分、弾力があり、肉を噛む楽しさを感じられます。ステーキなどで食べる際には、肉そのものの食感を楽しめます。

国産牛と輸入牛の価格差とその理由

国産牛が高価な理由

国産牛が高価な理由は以下です。

- 品質管理の徹底

- 手間のかかる飼育方法

- 限られた生産量

これにより、国産牛は非常に高品質でありながら、その分生産コストが高く、消費者が手にする価格も高くなっています。この価格は、国産牛の優れた品質と手間をかけた育成の結果です。

輸入牛がリーズナブルな理由

輸入牛がリーズナブルな理由は以下です。

- 広大な放牧地の利用

- 安価な飼料

- 大規模な生産体制による効率化

これらの要因が生産コストを大幅に抑え、その結果、消費者に手頃な価格で提供されています。リーズナブルな価格でありながら、輸入牛は安定した品質を保っているため、日常的に利用されることが多いです。

国産牛と輸入牛の安全性について

国産牛肉の安全基準と管理体制

国産牛肉は、非常に厳格な安全基準と徹底した管理体制のもとで生産されています。これにより、消費者は国産牛肉を安心して選ぶことができます。

品質管理の徹底

国産牛肉は、生産のすべての段階で厳密な品質管理が行われています。牛の健康状態、飼料、育成環境などが細かく監視されており、問題が発生した場合にはすぐに対処されます。

トレーサビリティの確立

国産牛肉には「トレーサビリティ」が確立されており、消費者が購入する牛肉がどこで育てられ、どのように管理されてきたかを追跡することができます。これにより、万が一問題が発生した場合でも、迅速に原因を特定し、対応することが可能です。

トレーサビリティ:トレーサビリティとは、生産から消費までの流通経路を追跡する仕組みです

法的規制の遵守

日本では、牛肉の生産に関して非常に厳しい法律と規制が設けられています。例えば、抗生物質やホルモン剤の使用は厳しく管理されており、使用された場合にはその記録が残され、監視されています。

また、出荷前には残留農薬や有害物質の検査が義務付けられており、安全性が確認された牛肉だけが市場に流通します。

輸入牛肉の安全性

輸入牛肉は、日本に輸入される際に厳しい検疫と検査を受けており、十分な安全性が確保されています。生産国での基準と、日本の安全基準に適合するための管理体制により、消費者は輸入牛肉も安心して購入することができます。

検疫と検査

輸入牛肉は、日本に到着する際に厳しい検疫と検査を受けます。すべての輸入牛肉は、残留農薬や有害物質の検査を受けるとともに、特定の疾病がないかを確認されます。これにより、輸入牛肉の安全性が確保されています。

生産国での基準遵守

輸入牛肉の供給国であるアメリカ、オーストラリアなどでは、それぞれの国で独自の安全基準が設けられています。これらの基準に基づいて生産される牛肉は、輸出前に国内での検査をクリアし、日本市場に出荷されます。

日本の規制への適合

輸入牛肉は、日本の安全基準に適合していることが求められます。

例えば、輸入国で使用される農薬や飼料添加物は、日本の基準と照らし合わせて厳格に管理されています。これにより、輸入牛肉も国産牛肉と同様に高い安全性が確保されています。

国産牛と輸入牛の違いを理解して賢く選ぼう

料理に合わせた国産牛と輸入牛の選び方

国産牛が適している料理

国産牛は、その柔らかさと霜降りの豊かさを活かした料理、特にすき焼きやしゃぶしゃぶ、ステーキなどでその真価を発揮します。

これらの料理では、国産牛ならではの甘みとジューシーさを存分に楽しむことができ、特別な食事に最適です。

- 霜降りの豊かさ

国産牛、特に和牛は霜降り(サシ)が多く、脂が肉全体に細かく分布しています。この霜降りが、料理中に溶け出し、肉に独特の甘みとジューシーさを与えます。 - 柔らかい食感

国産牛は飼育方法や飼料にこだわっており、長期間かけてじっくりと育てられるため、肉質が非常に柔らかくなります。これにより、薄切りにして短時間で火を通す料理や、肉そのものの味を楽しむ料理に最適です。 - 風味の豊かさ

国産牛は、飼育期間中にじっくりと脂肪が蓄積され、濃厚な風味を持っています。この風味が、シンプルな調理法でも料理全体に豊かな味わいをもたらします。

輸入牛が活躍する料理

輸入牛は、その赤身の多さとしっかりとした食感を活かした料理に向いており、バーベキューやローストビーフ、煮込み料理などでその良さを最大限に発揮します。手頃な価格で購入できるため、日常の食卓やアウトドアでの調理にも適しています。

- 赤身の多さ

輸入牛は、霜降りが少なく、赤身が多いのが特徴です。赤身には肉本来の旨味が凝縮されており、しっかりとした食感があります。このため、火を通しても硬くなりにくく、味がしっかり残る料理に向いています。 - しっかりとした食感

輸入牛は、運動量が多い環境で育てられることが多いため、筋肉が発達しており、噛みごたえのある食感が特徴です。これにより、焼いたり煮込んだりする料理で、肉の存在感がしっかりと感じられます。 - コストパフォーマンス

輸入牛は比較的リーズナブルな価格で手に入るため、大量に使う料理や、アウトドアでのバーベキューなど、コストを抑えつつ満足感を得たい場合に最適です。

牛肉の代表的な部位の特徴

牛肉の代表的な部位を詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

参考:牛肉の部位一覧を完全ガイド!部位ごとの特徴とおすすめ料理を徹底解説

ヒレ肉

ヒレ肉は、牛肉の中でも特に柔らかく、脂肪分が少ない部位です。その上品な味わいと、特別な食感から最高級部位とされています。

- 柔らかさ

ヒレ肉は牛の背骨近くの筋肉で、運動量が少ないため非常に柔らかいのが特徴です。筋肉繊維が細かく、ナイフで切るときにスッと切れるほどの柔らかさを持っています。 - 脂肪分の少なさ

ヒレ肉は脂肪が少ない部位で、サシ(脂肪の筋)がほとんど入っていません。そのため、あっさりとした味わいで、脂っこさが苦手な人にも好まれます。 - 希少部位

牛一頭から取れるヒレ肉の量は非常に少なく、希少価値があります。このため、価格も他の部位と比較して高いです。

ヒレ肉は、その柔らかさと低脂肪な特性から、特別な食事や健康志向の人に最適な部位です。希少性が高く高価ですが、その価値に見合う上品な味わいを楽しむことができます。日常的に食べるには少し贅沢ですが、特別な日のごちそうとしてぜひお試しください。

牛ヒレについて詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。

参考:牛ヒレの部位はどこ?他の部位との違いや美味しさの秘密を徹底解説

サーロイン

サーロインは、牛肉の中でもバランスの取れた部位で、柔らかさと脂の旨味が特徴です。ステーキやローストビーフに最適な高級部位です。

- バランスの良さ

サーロインは、背中の中央部分に位置する部位で、赤身と脂身のバランスが良いです。適度なサシ(脂肪の筋)が入っており、肉質が柔らかくジューシーです。 - 旨味と風味

脂身が適度についていることで、焼いた際に脂が溶け出し、肉に豊かな風味を与えます。これがサーロインの旨味の秘密です。 - 調理のバリエーション

ステーキ、ローストビーフ、焼肉など、さまざまな料理に適しています。厚切りでも薄切りでも美味しく仕上がります。

サーロインステーキは多くのステーキハウスで定番のメニューです。脂の部分と赤身の部分が混ざり合うことで、口の中でとろけるような食感と深い風味を楽しめます。特に、焼き上がりの際にジュワっと脂が溶け出す瞬間は、サーロインの醍醐味と言えるでしょう。

サーロインについて詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。

参考:サーロインの部位はどこにある?特徴や美味しさの秘密を簡単解説

参考:サーロインとロースの違いを解説!知っておきたいそれぞれの部位の特徴

肩ロース

肩ロースは、牛の肩甲骨周りの肉で、比較的運動量が多い部位です。そのため、肉質が締まっており、赤身と脂身のバランスが良いのが特徴です。運動量が多い分、旨みが凝縮されており、噛むほどに肉の旨みが口の中に広がります。

- 脂肪と赤身のバランス

肩ロースは脂肪と赤身のバランスが良く、風味豊かな味わいを持っています。脂肪が適度に入っていることで、焼いた際にジューシーさが増します。 - 食感

筋がやや多い部分もありますが、調理方法によっては非常に柔らかくなります。例えば、煮込み料理に使うと筋がゼラチン化して柔らかくなり、旨味が増します。 - 価格の手頃さ

他の高級部位と比べて比較的手頃な価格で購入できるため、日常の食卓にも取り入れやすい部位です。

肩ロースは、脂肪と赤身のバランスが取れた風味豊かな部位で、さまざまな料理に使える万能な部位です。価格も手頃で、家庭料理に最適です。肩ロースを上手に調理して、その美味しさを最大限に引き出してみましょう。

モモ肉

モモ肉は、牛の腿の部分で、運動量が多いことから赤身が多く、歯ごたえのある部位です。

- 低脂肪でヘルシー

モモ肉は牛の後ろ脚の筋肉で、運動量が多いため脂肪が少なく、赤身が多い部位です。そのため、カロリーが低く、ダイエット中の人や健康を気にする人に適しています。 - しっかりとした食感

脂肪が少ないため、噛み応えがあり、しっかりとした食感を楽しめます。ステーキやローストビーフにすると、その食感が一層際立ちます。 - 調理のバリエーション

モモ肉は煮込み、ロースト、グリルなど、さまざまな調理法に適しています。また、薄切りにしてしゃぶしゃぶやすき焼きにも使えます。

モモ肉は、低脂肪でヘルシーな部位であり、健康志向の人に最適です。しっかりとした食感とさっぱりとした味わいを持ち、多様な料理に活用できます。

牛バラ肉

牛バラ肉は、脂肪が多くジューシーな部位で、濃厚な味わいが特徴です。煮込み料理や焼肉に適しており、コクのある料理が楽しめます。

- 脂肪の多さ

牛バラ肉は、胸や腹の部分に位置し、脂肪が豊富に含まれています。脂肪は調理中に溶け出し、肉にジューシーさと深い旨味を与えます。 - 柔らかさ

脂肪が多いため、適切に調理すると非常に柔らかくなります。特に、低温でじっくり煮込むと、肉がほろほろと崩れるほど柔らかくなり、口の中でとろけるような食感が楽しめます。 - 料理のバリエーション

牛バラ肉は、焼肉、煮込み、シチュー、カレーなど、さまざまな料理に使えます。特に長時間の煮込み料理に最適で、脂肪が溶け出すことで、料理全体にコクが増します。

牛バラ肉は、濃厚な味わいと柔らかい食感が特徴で、多様な料理に活用できます。特に、コクのある料理を作りたいときには、牛バラ肉を選ぶと良いでしょう。

高品質な牛肉の選び方

サシの入り方

牛肉の品質を判断する上で、「サシ」と呼ばれる脂肪の入り方は重要な要素です。サシの入り方によって、牛肉の風味や柔らかさが大きく変わります。

高品質な牛肉は、「サシ」が均一に入り、肉全体に美しい大理石模様を作っているものを選ぶと良いです。

サシ:牛肉の霜降り部分にあたる脂肪のこと。

サシが均一に入っていると、肉が柔らかくジューシーになり、風味が豊かになります。サシの入り方は牛肉の品質を判断する重要な指標です。

- 風味

サシが多いほど、牛肉にコクや甘みが加わり、風味豊かになります。 - 食感

サシが多いほど、牛肉は柔らかく、口の中でとろけるような食感になります。 - 赤身とのバランス

サシと赤身のバランスが良いものが、一般的に高品質とされています。

肉の色

高品質な牛肉を見極めるには、肉の色に注目しましょう。鮮やかで明るい赤色の肉は新鮮で美味しい証拠です。購入時には、色合いが鮮やかであることを確認し、変色しているものは避けるのが賢明です。

| 肉の色 | 鮮度 |

|---|---|

| 鮮やかな赤色 | 鮮度が良い |

| 暗い赤色 | 若干鮮度が落ちている |

| 変色 | 鮮度がかなり落ちている |

脂肪の色

高品質な牛肉は、脂肪がクリーム色や白色であることが理想です。これに対して黄色や茶色の脂肪は、鮮度や質が落ちている可能性があります。脂肪の色は牛の飼育環境やエサの内容、鮮度に影響されます。

特に白色やクリーム色の脂肪は、牛が良質なエサを食べている場合、このような脂肪の色になることが多いです。脂肪が黄色や茶色になるのは、飼料や鮮度が低下した場合です。この色の変化は脂肪の酸化を示すこともあり、風味が劣化している可能性があります。

牛肉の冷凍保存と解凍方法

牛肉を適切に冷凍保存することで、長期間保存することができます。長期間保存すると、冷凍焼けや品質低下の可能性がたかくなるので、できれば1ヶ月ほどで使うようにしましょう。

冷凍焼け

冷凍焼けは、食品中の氷結部分が乾燥し、風味が損なわれたり、食感が悪くなったりする現象です。

牛肉の冷凍保存のやり方

必要なもの

- キッチンペーパー

- ラップ

- フリーザーバッグ

- ラベル

- ① 新鮮な牛肉を購入

- 購入後すぐに冷凍することで、鮮度を保ちます。

冷蔵庫で保存していた場合でも、できるだけ早く冷凍することが重要です。

- ② 下準備

- 使いやすい大きさにカットします。

例えば、料理の用途に合わせて薄切りやブロック状にします。

- ③ ラップで包む

- 一回分ずつ小分けにしてラップでしっかり包みます。

空気に触れないようにすることで、酸化や冷凍焼けを防ぎます。

- ④ フリーザーバッグに入れる

- ラップで包んだ牛肉をフリーザーバッグに入れます。

できるだけ空気を抜いて密封します。真空パックができる場合は、さらに効果的です。

- ⑤ ラベルを貼る

- 冷凍した日付と肉の部位、量をラベルに記入し、フリーザーバッグに貼ります。

これにより、保存期間を把握しやすくなります。

- ⑥ 冷凍庫に入れる

- フリーザーバッグを平らにして冷凍庫に入れます。平らにすることで、解凍時に均等に解凍されやすくなります。

牛肉の解凍方法

冷蔵庫で解凍

冷蔵庫でゆっくり解凍する方法が最も安全で、品質を保つことができます。冷凍した牛肉を冷蔵庫に移し、数時間から一晩かけて自然解凍します。

流水解凍

急いでいる場合は、冷凍した牛肉を密封したまま冷水に浸けます。肉を直接水に当てないでください。30分から1時間ほどで解凍できます。

国産牛と輸入牛の違いを徹底比較:まとめ

この記事では、国産牛と輸入牛の違いについて詳しく解説しました。それぞれの特徴や価格差、安全性など、牛肉を選ぶ際に知っておきたいポイントを分かりやすく説明しました。

ここで、この記事の内容を振り返り、重要なポイントをまとめます。

- 国産牛の特徴と魅力

国産牛は、厳しい品質管理のもとで育てられ、豊かな霜降りと柔らかい肉質が特徴です。特に和牛は高級感があり、すき焼きやしゃぶしゃぶなど、牛肉の風味を活かした料理に最適です。 - 輸入牛の特徴とメリット

輸入牛は、広大な牧草地で育てられ、赤身が多くしっかりとした食感が特徴です。リーズナブルな価格で手に入りやすく、バーベキューやローストビーフなど、肉の旨味を引き出す料理に向いています。 - 価格差の理由

国産牛は、丁寧な飼育方法と限られた生産量により、価格が高く設定されています。一方、輸入牛は大規模な牧畜と効率的な生産体制によって、コストが抑えられ、手頃な価格で提供されています。 - 安全性の違い

国産牛は、厳しい法律と管理体制により、高い安全性が保証されています。輸入牛も、輸入時に厳しい検疫と検査を受け、日本の安全基準に適合したものだけが市場に流通しています。

国産牛と輸入牛は、それぞれ異なる魅力と特徴を持っており、用途や好みに応じて選ぶことが大切です。この記事を参考に、自分の料理やニーズに最適な牛肉を選んでください。

適切な選択をすることで、料理の満足度がさらに高まり、家族や友人との食事がより楽しいものになるでしょう。

牛肉を選ぶ際の疑問や不安が少しでも解消され、今後の食材選びに役立てていただければ幸いです。

海外で生まれた牛であっても、日本で飼育された期間が他の国よりも長ければ国産牛と表示できます。