サバの味噌煮が生臭くなる理由とは?臭み取りのコツを丁寧に解説

「サバの味噌煮を作ったら、生臭くてがっかりした…」そんな経験はありませんか?せっかく丁寧に作ったのに、サバのにおいが気になって家族の箸が進まなかった。そんな悩みを持つ方は、実はとても多いです。

サバはおいしくて栄養も豊富な魚ですが、下処理や調理方法を間違えると臭みが出てしまいやすい魚でもあります。「どうして臭くなるの?」「何をすれば臭みを取れるの?」と疑問を感じて検索にたどり着いたあなたに向けて、この記事では料理初心者でもできる臭み取りの方法をわかりやすく紹介します。

この記事を読めば、以下のような疑問や悩みが解決できます。

- サバの臭みの原因は何?

- 下ごしらえで何をすればいい?

- 煮汁に工夫は必要?

- 塩サバでも味噌煮は作れるの?

さらに、味噌の入れ方や火加減、煮る時間など、ふっくら美味しく仕上げるための細かなコツも丁寧に解説します。これから自信を持ってサバの味噌煮を出せるように。この記事がそのお手伝いになればうれしいです。

サバの味噌煮の臭みを抑える下ごしらえ

サバの味噌煮は家庭で人気の定番メニューですが、うまく作らないと生臭さが気になってしまうことがあります。臭みを抑えるには、煮る前の”下ごしらえ“がとても重要です。

ちょっとした一手間で、魚の臭みをしっかり取り除き、子どもも食べやすいやさしい味に仕上がります。ここでは、主婦の方でもすぐに実践できる下ごしらえのコツを紹介します。

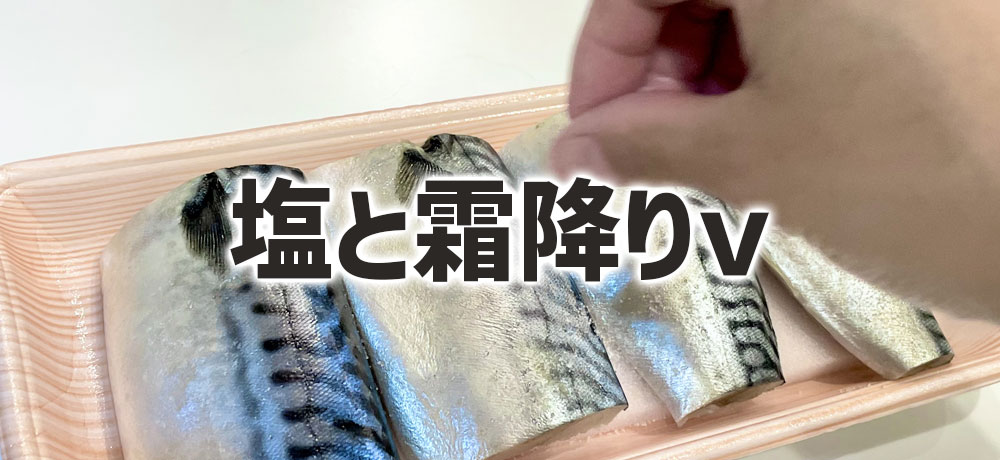

面倒でも大切!塩と霜降りで生臭さを抑える

サバに塩をふり、鍋のお湯にさっとくぐらせる「霜降り」の工程は、煮魚の臭み取りの9割と言っても過言ではありません。それほど大事な下ごしらえであり、この一手間で料理の完成度が大きく変わります。

サバの表面には血やぬめり、そして生臭さの原因となる脂が付いています。塩をふることで余分な水分と臭みが浮き出てきます。そのあと、沸かしたお湯に切り身を数秒くぐらせることで、それらの臭み成分をしっかりと落とすことができます。

サバの表面が白くなったらすぐに取り出して冷水に落としたら、取りきれてないウロコや汚れを取り除きます。冷水で締めると、身が崩れにくくなり、煮崩れも防げます。この工程は「霜降り」と呼ばれ、和食の基本的な下処理方法のひとつです。

時間はかかりますが、塩と霜降りのひと手間で仕上がりの美味しさが格段に変わります。

酒(日本酒)を使うだけで、ぐっと臭みが軽減します

サバを煮るときに酒を加えるだけで、臭みがかなり和らぎます。

酒には魚の臭み成分を揮発させる働きがあります。さらに、アルコールが魚のたんぱく質をやわらかくし、風味を引き立てます。和食では「酒は魚の臭み取りと味のベース」として多用されます。

酒は手軽で効果の高い臭み取りのひとつです。ぜひ味噌煮の煮汁に加えてみましょう。

酒は料理酒ではなく、日本酒(清酒)を使いましょう。

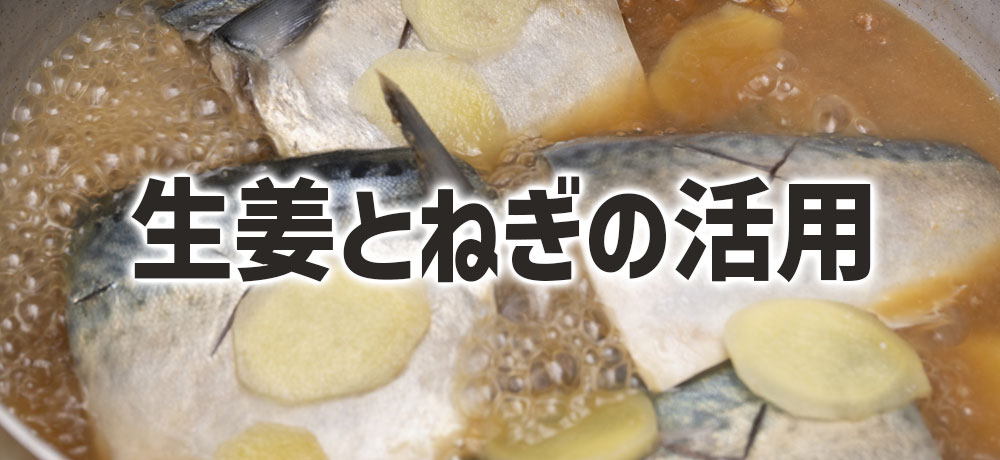

生姜とねぎの活用で香りマスクと風味アップ

生姜(しょうが)とねぎを加えることで臭みを隠しつつ、風味も良くなります。

生姜やねぎには独特の強い香り成分が含まれており、それが魚特有の生臭さを効果的に打ち消す「香りマスク効果」を発揮します。この作用により、魚の匂いが気になる方や魚嫌いの子どもでも、比較的食べやすく感じられるようになります。

さらに、生姜とねぎは単なる臭み対策だけでなく、料理全体の風味を引き立てる重要な役割も担っています。薬味として取り入れることで、味に深みが加わり、単調になりがちなサバの味噌煮にもアクセントが生まれます。香りと味の両面から効果を発揮するため、魚料理には欠かせない存在です。

とくに生姜(しょうが)は、サバの味噌煮には必須です。

意外と知られていない蜂蜜の効果

少量の蜂蜜を加えると、サバの臭みがやわらぎ、味にまろやかさが加わります。

蜂蜜には臭いを抑える性質があり、味噌や酒と合わせることで調和の取れた風味になります。さらに、蜂蜜に含まれる酸性成分は、魚の生臭さの原因となるアルカリ性の「トリメチルアミン」に作用し、このアルカリ性の物質を中和して臭いを抑える効果があります。

トリメチルアミンは魚の鮮度が落ちる過程で、うま味成分である「トリメチルアミンオキサイド」が分解されることで生成されます。つまり、生臭みを抑えるためには、酸性の食品を使うのが理にかなっています。

サバの味噌煮の煮汁ワンランク上げるポイント

サバの味噌煮は、煮汁のバランスが味を大きく左右します。下ごしらえで臭みを取っても、煮汁が決まらなければ風味がぼやけたりすることもあります。ここでは、臭みを抑えるための隠し味、味噌の入れ方のコツなど、煮汁にまつわるプロの技をご紹介します。

酢や醤油の隠し味で臭みが抑えられるってホント?

酢と醤油を少し加えることで臭みが抑えられ、味に奥行きが出ます。

酢は酸性の調味料で、魚の臭み成分であるトリメチルアミン(アルカリ性)を中和する作用があります。また、醤油には香り成分とアミノ酸が豊富に含まれており、臭みをマスキングする効果があります。加えすぎると味噌の風味が弱くなるので、あくまで「隠し味」として控えめに使うのがポイントです。

酢と醤油をほんの少し加えることで、家庭でもプロのような深みと臭みのない味に仕上がります。

また、酢には味をまとめる作用があります。

味噌は2回に分けて入れるのがプロのワザ!

味噌は2回に分けて加えることで、コクと風味がしっかり残ります。

味噌を最初からすべて入れてしまうと、煮込みの段階で風味が飛んでしまいます。最初に半量を入れてベースを作り、仕上げにもう半量を加えることで、香りとコクをしっかり残すことができるので煮汁の仕上がりにも差が出ます。

味噌を2回に分けることで、香りと味がしっかり残り、煮汁の質が格段に上がります。最後に加える味噌は火を止めてから溶かすと、さらに香りが引き立ちます。

知っておきたい!火加減と煮方で臭みも食感も大違い

サバの味噌煮は、味つけだけでなく煮方や火加減によっても仕上がりが大きく変わります。とくにサバは身が崩れやすく、煮すぎるとパサついてしまう一方で、煮方を工夫すればふっくら柔らかく、臭みも抑えた美味しい一皿になります。ここでは、煮込みの火加減と冷ます工程の重要性について解説します。

サバの味噌煮をふっくら仕上げる火加減と煮込時間の目安

最初は強火で加熱し、沸騰したらすぐに中火に落として落し蓋をして10〜15分煮ると、ふっくら仕上がります。

サバは身が崩れやすい魚です。強火で長時間煮ると、身が割れてボソボソになりやすくなります。はじめに強火で煮汁を一気に沸かすし、すぐに中火に落とすことで味をなじませつつ、ふっくらとした食感を保てます。火加減のコントロールは煮魚の仕上がりに直結します。

一度冷ますとグッと美味しく!冷ます工程の重要性

煮上がったらすぐに食べず、一度冷ますことでサバと煮汁がなじみます。

食材は温かい状態よりも、冷めていく過程で煮汁をよく吸収します。サバも同様で、煮たあとそのまま冷ますと、身の中まである程度味が染み渡ります。再加熱すれば温かく食べられますし、味の一体感も生まれます。

時間があるときは一度冷ます工程を取り入れるだけで、ワンランク上の味噌煮に仕上がります。すぐ食べたいときでも、少し置くだけで違いが出ます。

サバの味噌煮の基本レシピと作り方

サバの味噌煮は、正しい下ごしらえと煮汁の配合を守れば、料理初心者でも美味しく作れます。

サバの味噌煮は、一見難しそうに感じるかもしれませんが、手順はとてもシンプルです。魚の臭みを取る「下ごしらえ」と、甘辛い味噌ベースの「煮汁のバランス」が整えば、誰でもふっくら美味しく仕上げることができます。

失敗しがちな臭みや煮崩れも、手順を守ればきちんと防げます。

基本レシピと作り方(4人分の目安)

- サバ切り身:4切れ(できれば骨付き)

- 生姜:1かけ(30g程度)

- 味噌:大さじ5

- みりん:大さじ4

- 酒:100cc

- 醤油:小さじ2

- 酢:小さじ2(隠し味)

- 砂糖:大さじ2

- 水:300cc

酒は料理酒ではなく、日本酒(清酒)を使いましょう。

サバの味噌煮に合う味噌は、赤味噌または合わせ味噌が一般的におすすめです。

| 味噌の種類 | 特徴 | サバの味噌煮との相性 |

|---|---|---|

| 赤味噌 | コク・濃厚・風味強い | ◎ 臭み消し・旨味引き立て |

| 合わせ味噌 | バランス型 | ○ 食べやすく仕上がる |

| 白味噌 | 甘めでまろやか | △ 優しい味わいにしたいとき |

- サバに塩をふって10分ほど置く。

- 鍋に湯を沸かし、サバをさっとくぐらせて(表面がうっすら白くなる程度)氷水に落とす。

- 表面の汚れを洗い流す。

- 水気を拭き取る

- 鍋に水、酒、みりん、砂糖、醤油、生姜を入れて火にかける。

- 煮立ったらサバを皮目を上にして並べ、落とし蓋をして中火で7分煮る。

- 味噌半分を溶かし入れ、さらに3〜4分煮る。

- 最後に残りの味噌と酢を加えてひと煮立ちさせる。

塩サバで味噌煮を作れる?

塩サバでも味噌煮は作れますが、塩気が強いため下処理と味付けに注意が必要です。

塩サバは強めに塩を振ってある加工品なので、そのまま使うと煮汁の味が濃くなりすぎて、全体がしょっぱくなります。そこで「塩抜き」という下処理をすることで、塩分をほどよく調整することができます。

- バットやボウルに水を400mlほど入れる

- 塩小さじ1を加えてよく混ぜる

- 塩サバを入れて2〜4時間ほど浸けておく

- 取り出したらキッチンペーパーで水気を丁寧にふき取る

こうすることで余分な塩分が抜け、味噌や醤油の味つけがしやすくなります。

塩サバでも味噌煮は可能です。むしろ独特の旨味が出て、通常のサバとは違った味わいを楽しめます。ただし、塩分を加減するひと手間が美味しさのカギです。味噌や醤油の分量をいつもより減らして、優しい味わいに仕上げてみてください。

新鮮なサバの見分け方と保存方法

サバの味噌煮をおいしく作るためには、下ごしらえや煮方だけでなく、そもそも「新鮮なサバを選ぶこと」がとても大切です。鮮度の良し悪しで味はもちろん、臭みの出方も大きく変わってきます。

買ってすぐに使わない場合は、保存の仕方次第で味や風味が大きく左右されます。ここでは、スーパーで選ぶ際のポイントから、保存のコツまでをわかりやすく解説します。

新鮮なサバの見分け方:パック越しでもわかるポイントとは?

身の色・血合い・ドリップ(液体)の有無を見れば、パック越しでも鮮度はわかります。

サバの鮮度は、見た目と状態である程度判断できます。パック越しでも次のポイントをチェックすると良いです。

- 皮にハリと光沢がある

- 血合い(赤い部分)が濃い赤で、変色していない

- ドリップ(血の混ざった液体)が出ていない

- 身に透明感があり、乾いていない

これらが揃っていると、比較的新しいサバの可能性が高いです。

パック越しでも、色・ツヤ・水分で新鮮さを見極められます。急いでいても、サバの見た目をしっかり確認して選びましょう。

切り身は中骨付きと中骨なし切り身はどっちがいい?

中骨付きは、加熱中に身がバラけにくく、旨味成分が骨からにじみ出るため、全体の味わいがよくなります。骨があることで、煮崩れしにくくなるというメリットもあります。

味にこだわるなら中骨付きがおすすめです。手間を減らしたいなら中骨なしでも可ですが、煮る時間や火加減により注意が必要です。

新鮮なサバの保存方法

冷蔵ならキッチンペーパー+ラップ、冷凍なら水分をしっかり除いて密閉保存が基本です。冷蔵保存の場合は、なるべく翌日までに使い切るのが理想です。サバは「足がはやい(傷みやすい)」魚なので、長く置くほど味も臭みも劣化します。

- 冷蔵保存

表面の水気をキッチンペーパーで拭き取り、ラップや保存袋でしっかり包むのが基本です。 - 冷凍保存

水分をしっかり除き、空気を抜いて密閉することで劣化を防げます。 - 解凍方法

冷蔵庫でゆっくり時間をかけて解凍するのがベストです。

鮮度を保つためには、保存前のひと手間がとても重要です。冷蔵は翌日まで、冷凍は水気と空気をしっかりシャットアウトし、解凍はできるだけ冷蔵庫でゆっくり行いましょう。

サバの味噌煮が生臭くなる理由と臭み取りのコツ:まとめ

この記事では、「サバの味噌煮の臭み取り」に悩む方のために、家庭でもできる下ごしらえの方法や調理のコツを丁寧に解説しました。

魚料理は「臭いが気になるから作らない」と避けられがちですが、実はほんの少しの工夫で驚くほどおいしく、臭みのない仕上がりになります。特にサバのような青魚は、臭み対策をしっかりすれば、栄養満点で毎日の食卓にぴったりのメニューになります。

最後に、この記事でお伝えした特に大切なポイントをもう一度まとめます。

- サバの臭みの原因は、主にトリメチルアミンという成分によるもので、塩や酸で中和するのが効果的です。

- 塩をふって10分置き、鍋のお湯にさっとくぐらせる「霜降り」は臭み取りの基本です。

- 味噌は2回に分けて加えることで、風味が飛ばず香りも残ります。

- 火加減は最初に強火で沸騰させ、中火弱火にして10〜15分煮るとふっくら仕上がります。

- 一度冷ますことで味がサバと煮汁がよりなじみます。

- 塩サバで作る場合は2〜4時間の塩抜きをしてから使用すると、ちょうど良い味に仕上がります。

これらのポイントを押さえておけば、もう「魚の臭みが取れない」と悩むことはありません。ぜひご家庭でも、ふっくら美味しく臭みのないサバの味噌煮を楽しんでください。