鶏肉の国産と外国産の違いとは?購入前にこれだけは知りたい基本情報

鶏肉を買うとき、「国産と外国産、どっちを選べばいいんだろう?」と迷ったことはありませんか?

見た目はどちらもよく似ていますが、実は味や食感、価格、さらには調理の向き不向きまで、さまざまな違いがあります。

この記事を読むことで、国産と外国産の違いを正しく理解し、用途や目的に合わせて最適な鶏肉を選べるようになります。料理の種類や重視するポイントによって、選ぶべき鶏肉は変わります。

多くの人が、国産鶏肉と外国産鶏肉について以下のような疑問を持っています。

- スーパーで鶏肉を選ぶとき、国産と外国産のどちらを選ぶべきかわからない

- 値段が安い外国産を買っても大丈夫なのか不安

- 唐揚げや煮物など、料理によって適した鶏肉があるのか知りたい

こうした疑問に対して、この記事では専門用語をなるべく使わず、料理初心者にもわかりやすい言葉で丁寧に説明しています。

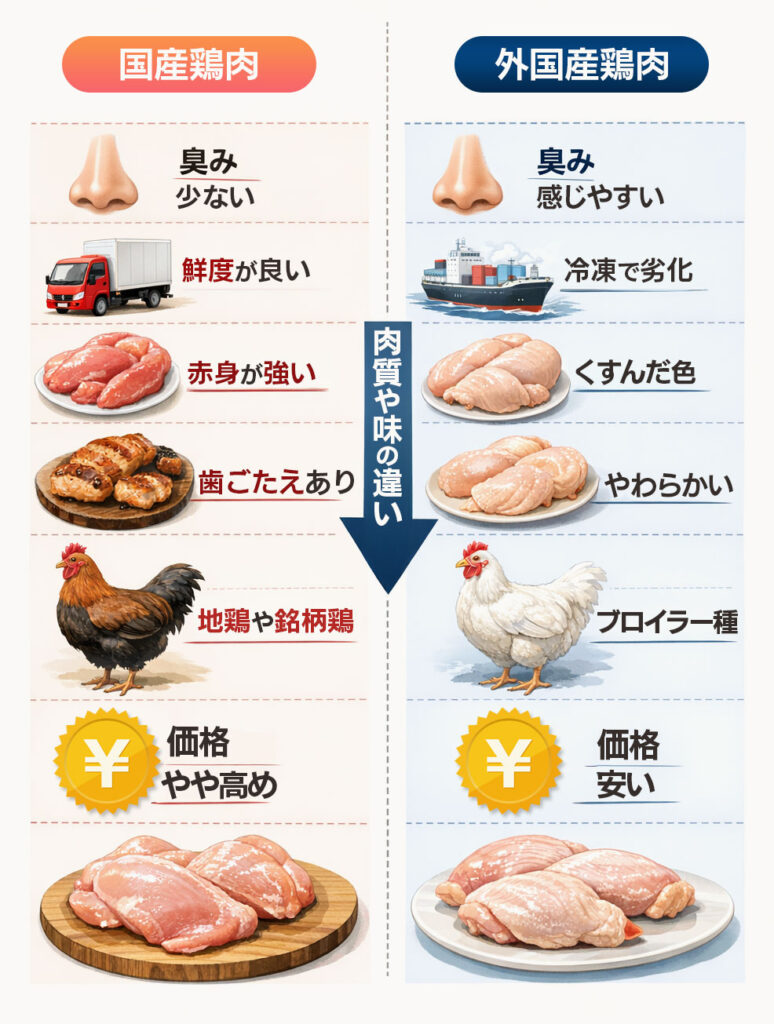

国産鶏肉と外国産鶏肉の肉質や味の違い

国産鶏肉と外国産鶏肉では、飼育方法や出荷後の流通環境、冷凍期間などが異なるため、肉質や風味に差が出ます。

| 比較項目 | 国産鶏肉 | 外国産鶏肉 |

|---|---|---|

| 臭み | 少ない | 感じやすい |

| 流通と味 | 出荷から短期間で届くため風味が保たれやすい | 輸送期間が長く、冷凍による食感・風味の劣化あり |

| 色味 | 赤が強い | くすんだ色の傾向 |

| 食感 | 多少歯ごたえがある | やわらかめ |

| 品種 | 地鶏や銘柄鶏なども多く流通 | ブロイラー種が中心 |

| 価格 | やや高めだが安心感あり | 安価で手に入りやすい |

外国産の鶏肉はほとんどが「ブロイラー」と呼ばれる鶏です。

外国産の鶏肉は、安定した価格と大量供給を目的に、短期間で効率よく育てられる飼育方法が選ばれています。その結果、世界的に流通している鶏肉の多くはブロイラーと呼ばれる品種になっています。

国内で流通している鶏肉には、「ブロイラー」「銘柄鶏」「地鶏」の3種類があり、それぞれ特徴や価格、味わいが異なります。

- ブロイラー:肉を取るために改良された鶏の品種で、短期間で出荷できるよう育てられています。成長が早く、価格が安く、やわらかい肉質が特徴です。

- 銘柄鶏:特定の飼育方法や飼料で育てられたブランド鶏。風味や歯ごたえが良い

- 地鶏:在来種の血統を持ち、長期間飼育され、濃い旨味としっかりした食感が特徴

臭みが気になるのは国産鶏肉と外国産鶏肉のどっち?

一般的に、外国産の鶏肉の方が臭みを感じやすいです。

外国産は長時間の冷凍流通が多く、ドリップ(解凍時の肉汁)が出やすくなるうえ、冷凍と解凍を繰り返すことで風味が損なわれ、臭みの原因となります。また、飼育時の飼料や飼育環境の違いによって、臭いが残りやすい傾向もあります。

外国産の鶏肉は、皮の部分に特有の臭みを感じることがあります。特に唐揚げのように皮ごと調理する料理では、その臭みが目立ってしまうことがあります。

ドリップ:冷凍した肉を解凍したときに出る水分や肉汁のことです。

出荷後の時間と冷凍期間が味に与える影響

鶏肉は冷凍期間が長いと、風味や食感が劣化する可能性があります。

国産鶏肉は出荷から食卓に届くまでの時間が短いため新鮮な状態で調理されやすく、風味や食感が保たれています。一方、外国産の鶏肉は長距離輸送が必要なため冷凍期間が長くなりがちで、長期保存によって細胞が壊れ、食感が損なわれる原因になります。

国産鶏肉と外国産鶏肉の色の違い

国産鶏肉と外国産鶏肉では、見た目の色合いに違いがあります。一般的に、国産鶏肉は赤みがはっきりしており、外国産鶏肉はややくすんだ色に見える傾向があります。

この色の違いは、鮮度だけで決まるものではありません。与えられる飼料の内容や、鶏の品種、飼育方法によって筋肉の発色が変わります。さらに、外国産鶏肉は輸送や保管の過程で冷凍されることが多く、冷凍中の酸化や解凍時に出るドリップによって色が変化しやすくなります。

鶏肉の色合いには、飼料、品種、保存方法といった複数の要因が関係しています。色がややくすんで見えても、必ずしも品質が悪いわけではありません。見た目だけで判断せず、用途や保存状態もあわせて選ぶことが大切です。

国産鶏肉と外国産鶏肉の食感の違い

国産鶏肉と外国産鶏肉では、食感に違いが見られます。一般的には、国産鶏肉は歯ごたえがあり、外国産鶏肉はやわらかい傾向があります。

国産鶏肉は、極端に若い段階ではなく、筋肉がある程度発達してから出荷されることが多いため、身が締まり、噛んだときにしっかりとした食感が感じられます。

一方、外国産鶏肉の多くを占めるブロイラーは、短期間で成長させて出荷されます。そのため筋肉の繊維が細く、さらに冷凍流通によって筋肉組織が影響を受けやすくなります。その結果、全体的にやわらかく、ほぐれやすい食感になりやすい特徴があります。

鶏肉の国産と外国産の違い:基本ポイント

鶏肉には「国産」と「外国産」がありますが、その違いは表示ラベルの見方、育て方やエサの内容、さらに出荷後の流通方法にまで及びます。見た目が似ていても中身には明確な差があります。買うときに少し意識するだけで味や安全性、料理の仕上がりにも違いが出ます。

商品表示・ラベルの見方:「原産国表示」

鶏肉のパッケージには「原産国」や「加工地」の情報が記載されており、それを見れば国産か外国産かが判断できます。

日本では食品表示法により、肉類には原産国表示が義務づけられています。特に外国産の場合は「ブラジル産」や「タイ産」など具体的な国名が書かれており、一方で「国産」と書かれていれば、日本国内で飼育・処理された鶏肉であることを意味します。

パッケージの小さな文字までしっかり確認することで、安心して選ぶことができます。

飼育と飼料の違いが味や品質に与える影響

飼育環境や与えるエサの内容によって、鶏肉の味・香り・肉質に違いが出ます。

国産鶏は比較的広いスペースや自然に近い環境でストレスの少ない方法で育てられることが多く、風味や食感に良い影響があります。一方、外国産は効率を重視した集約的な飼育が中心で、短期間で成長させるためにトウモロコシや大豆を主とした飼料が使われています。

こうした飼料の内容は脂質やタンパク質のバランスに影響し、それが最終的に鶏肉の風味や色味にも違いを生み出します。

飼育方法と飼料の違いは見えにくい部分ですが、味や安心感に大きく関わってくる重要なポイントです。

流通方法(チルド・冷凍・解凍)による違い

国産鶏肉と外国産鶏肉では、流通方法の違いが品質に影響します。国産鶏肉は主にチルドと呼ばれる冷蔵状態で流通するため、解凍の工程を経ず、鮮度や風味が保たれやすい特徴があります。

一方、外国産鶏肉は冷凍された状態で輸入され、販売前に解凍されるケースが多く見られます。解凍の過程ではドリップと呼ばれる肉汁が流れ出やすく、うま味や食感が損なわれやすくなります。この流通方法の違いが、味わいや仕上がりの差につながります。

チルド:冷蔵状態での流通方法(おおむね0〜5℃程度)

国産鶏肉と外国産鶏肉の安全性と法規制の違い

国産鶏肉と外国産鶏肉では、安全性に関わる基準や管理体制が異なります。どちらも法律に基づいて厳しく管理されていますが、それぞれの仕組みや過去の対応事例を知ることで、より安心して選ぶことができます。

日本国内の安全基準と検査制度

日本国内で生産される鶏肉は、農場から店頭に並ぶまでの過程で厳しい検査や基準が設けられています。

飼育段階では「飼育衛生管理基準」に基づいた管理が義務づけられ、出荷時には「と畜検査」が実施されて病気や異常のある鶏は除かれます。さらに、店頭に届くまでの流通過程でも温度管理や衛生管理が徹底されており、全体を通して厳しくチェックされています。

日本国内で生産される鶏肉は、農場から食卓までのすべての工程において、法律に基づいた厳格な管理がなされており、安心して選ぶことができます。

- と畜検査:出荷前に行われる食肉用の家畜の健康状態を確認する検査。

- 飼育衛生管理基準:家畜の健康と安全を保つために定められた管理ルール。

輸入鶏肉の検疫・残留物検査の仕組み

輸入鶏肉も日本に入る際に検疫や検査が行われ、安全性が確認されたものだけが流通しています。

厚生労働省は「モニタリング検査」や「命令検査」によって抗生物質や農薬などの残留物が基準を超えていないかを確認しており、原産国での事前調査や輸入後のサンプル検査など多段階でのチェックが行われています。もし基準を超える物質が検出された場合は、該当品の廃棄や輸入停止といった厳しい措置が取られます。

輸入鶏肉にも複数の検査や規制があり、基準を満たしたものだけが流通しているため、過度に心配しすぎる必要はありません。

- モニタリング検査・命令検査:定期的または必要に応じて実施される政府の検査制度。

- 残留物検査:食品中に残っている抗生物質や農薬などが安全基準を超えていないか調べる検査。

国産鶏肉と外国産鶏肉の価格・コスト構造の違い

国産鶏肉と外国産鶏肉では、価格に大きな違いがあります。その背景には、生産方法や人件費、輸送手段、規模の違いなど、複数の要素が関係しています。それぞれのコスト構造を理解することで、なぜ値段に差があるのかが見えてきます。

外国産の鶏肉が安いのはなぜ?

外国産の鶏肉は、国産よりも安価に販売されていることが多いです。

外国産の鶏肉は、国産よりも安価に販売されていることが多く、スーパーや業務用市場では手に取りやすい価格帯としてよく見かけます。家庭用にも外食産業にも幅広く使われており、コストを重視する場面ではとても重宝されています。

外国産の鶏肉が安価に販売される理由は主に以下の3つです。

- 労働力が安い国で生産されていることが多い

- 飼料費や土地代が比較的安価

- 効率的な飼育方法で短期間に出荷できる

外国産は、生産環境が低コストで整っているため、安く提供できる仕組みになっています。

大量生産と輸送コスト、スケールメリット

飼育規模の大きな生産と輸送体制により、外国産はコストを大幅に下げられます。広大な土地に設けられた飼育施設や、自動化された処理ラインを使うことで生産効率が非常に高くなり、その分コストを抑えられます。

さらに、冷凍コンテナや効率的な長距離輸送手段を活用して、一度に大量の鶏肉を運ぶことで、輸送コストも大きく下げられます。このように、生産から流通までを大規模に行うことで、結果として消費者にとって手に取りやすい価格が実現されています。

- 鶏肉を1日に大量に処理できる巨大施設がある

- 輸送手段も冷凍コンテナなどを活用して効率化されている

- 一度に大量に出荷・輸送することで単価を抑えられる

外国産は、大量生産とスケールメリットによってコストを削減し、価格競争力を高めています。

スケールメリット:生産規模が大きくなることで、1つあたりのコストが下がる効果のこと。

部位別価格傾向(ムネ肉/モモ肉など)

国産と外国産では、部位ごとの価格傾向にも違いがあります。たとえば同じモモ肉でも、国産のほうが品質や鮮度に対する信頼が高いため価格が高めに設定されることが多く、外国産は流通量が多く価格も比較的抑えられています。

スーパーなどの店頭では、外国産の鶏ムネ肉はほとんど見かけません。売られているのは、ほとんどが国産のムネ肉です。

国産のムネ肉は新鮮な状態でチルド流通が可能で、消費者の健康志向や調理のしやすさから需要が伸びています。価格はモモ肉よりも安価です。

外国産鶏肉の流通状況と輸入事情

外国産鶏肉は、日本国内で広く流通しており、国産鶏肉とともに日常的に利用されています。特に業務用や加工用としての需要が高く、冷凍状態で大量に輸入されているのが特徴です。

主な輸入国(ブラジル・タイ・アメリカなど)の特徴

日本が輸入している鶏肉の多くは、ブラジル、タイ、アメリカなどから来ています。

ブラジルは広大な土地と安価な飼料を活かして、大量の鶏を低コストで飼育することが可能です。その結果、価格の安い冷凍むね肉の主な供給国として知られており、日本の業務用市場でも多く使われています。

タイは衛生管理や品質管理の水準が非常に高く、日本の食品メーカーからの信頼も厚いため、すでに加熱調理された鶏肉製品の供給で大きな役割を果たしています。

アメリカは世界的な食肉輸出国であり、設備や供給網の規模が非常に大きく、特にモモ肉などの輸出において日本への安定供給を実現しています。

外国産鶏肉が日本市場で占める割合と推移

日本で消費される鶏肉のおよそ25%が外国産です。

独立行政法人 農畜産業振興機構によると、日本国内で流通する鶏肉のうち、国産が75%、外国産が25%を占めています。外食や中食(惣菜や弁当など)産業では価格を重視する傾向が強く、外国産の利用率が高いです。

国産が主流とはいえ、外国産の鶏肉は日常の食生活を支える重要な存在であり、とくに価格と量を求める現場で大きな役割を果たしています。

なぜ外国産の鶏ムネ肉があまり出回らないのか

日本では鶏肉はモモ肉のほうが人気ですが、実は世界的にはムネ肉のほうがよく食べられているんです。その理由のひとつは、欧米諸国を中心に「高たんぱく・低脂肪」を重視する食文化が広がっていることです。

こうした世界的な需要を受けて、ブラジルのような鶏肉の生産大国では、ムネ肉をニーズの高い国へ優先的に輸出する傾向があります。ムネ肉のほうが高く売れるため、結果的にモモ肉が国内に多く残ってしまうケースもあるのです。

一方、日本ではジューシーでコクのある味わいが好まれることから、もも肉の需要が高く、スーパーでも価格がやや高めに設定されている傾向があります。

国産鶏肉と外国産鶏肉の違いから“選び方”を極める

鶏肉は国産と外国産で味や食感、価格などが異なります。そのため、調理する料理や重視したいポイントによって選び方を変えるのがおすすめです。料理に合った鶏肉を選ぶことで、仕上がりや満足度がぐっと変わってきます。

用途別おすすめ:唐揚げ/煮物/焼き物での選び方

料理の種類によって、国産と外国産の鶏肉を使い分けると、仕上がりがよくなります。

唐揚げに使うなら、衣のカリッとした食感と中からあふれるジューシーさが決め手になるので、脂がしっかりのった国産のモモ肉がぴったりです。

煮物など長く火を通す料理では、価格を抑えられる外国産の鶏肉でもおいしく仕上がり、コストを抑えたいときに重宝します。

焼き物にする場合は、国産の鶏肉のほうが香ばしさや弾力のある食感が出やすく、噛みごたえがあって満足感のある一品になります。

コスパ優先派・安心重視派、それぞれの選択基準

鶏肉を選ぶときは、何を優先するかによって国産か外国産かの選び方が変わります。

コストを重視する人には、いつでも手に入りやすくて価格も安定している外国産の鶏肉が便利です。冷凍保存に向いているので、まとめ買いしておけば忙しい日でもすぐに使えて助かります。

一方で、品質や鮮度、安心感を重視したい人には、国内で育てられた国産の鶏肉がおすすめです。特に、蒸し鶏やサラダのように火の通し方が控えめな料理では、より安全と感じられる国産を選ぶ人が多く見られます。

どちらが正解ということはなく、自分の目的に合わせて使い分けるのが一番賢い選び方です。

| 優先すること | おすすめの鶏肉 | 理由 |

|---|---|---|

| コスト・手軽さ | 外国産鶏肉 | 安価で安定供給。 |

| 品質・安心感 | 国産鶏肉 | 鮮度や安全性が高い |

コスパ:コストパフォーマンス。価格に対してどれだけ満足できるかの指標。

国産鶏肉と外国産鶏肉の選び方

新鮮な鶏肉を選ぶためには、それぞれの見分け方を知ることが大切です。鶏肉の鮮度は料理の美味しさや安全性にも影響するため、購入時に確認すべきポイントを把握しておきましょう。

| 見分け方 | 新鮮な鶏肉の特徴 |

|---|---|

| 肉の色 | 部位により異なるが、もも肉はやや赤みがかったピンク色、胸肉は淡いピンク色 |

| 肉のつや | 適度なつやがあり、光を反射して輝いている |

| 肉の弾力 | 弾力 指で軽く押してすぐに元の形に戻る |

鶏肉は鮮度が落ちやすい肉なので、購入する場合はなるべく新しいもの購入してください。

鶏肉の色

新鮮な鶏肉は、部位によって色が異なりますが、基本的には鮮やかで自然な色をしています。モモ肉はやや赤みがかったピンク色、胸肉は淡いピンク色が理想です。

肉の色が白っぽくなっていたり、変色をしている場合は避けた方が良いでしょう。空気に触れる時間が長くなると、肉の表面が白っぽくなり、鮮度が落ちます。

鶏肉の表面

新鮮な鶏肉は、肉の表面がみずみずしく適度なつやがあります。肉の表面が光を反射して輝いている場合は、新鮮な証拠です。逆に、つやがなく乾燥して見える場合は、鮮度が落ちている可能性があります。

鶏肉の弾力

新鮮な鶏肉は適度な弾力があります。指で軽く押してみて、すぐに元の形に戻る場合は新鮮です。押した部分がそのままへこんで戻らない場合は、鮮度が落ちている可能性があります。

国産鶏肉と外国産鶏肉の保存方法

保存する前の準備

鶏肉を新鮮な状態で保存するためには、適切な保存方法だけでなく、保存する前の準備が重要です。これらのひと手間を加えることで、鶏肉の品質をより長く保つことができます。

余分な水分を拭き取る

鶏肉の表面には、ドリップと呼ばれる余分な水分が付着しています。このドリップは、雑菌の繁殖を促進し、鮮度を落としてしまう原因になります。

そこで、保存前にキッチンペーパーなどで鶏肉の表面をしっかりと拭き取り、余分な水分を取り除きましょう。こうすることで、鶏肉の鮮度を保ち、臭いも抑えることができます。

または、購入した鶏肉をパックから取り出し、冷水で軽く洗います。この時、表面に残った汚れをしっかりと洗い流します。その後、キッチンペーパーで水分をしっかり拭き取ります。

水分が残っていると、鶏肉の傷みが早まる原因となるので、しっかりと乾燥させることが重要です。

適切な冷蔵方法

鶏肉が直接空気に触れないようにする

鶏肉の表面が乾燥しないように、使用する分ずつラップでしっかり包みます。ラップで包むことで、空気との接触を減らし、酸化を防ぎます。また、ラップの代わりに密閉容器を使用しても良いでしょう。

密閉容器を使う場合は、鶏肉が直接空気に触れないように注意してください。可能であれば真空状態で保存することをおすすめします。

冷蔵庫のチルド室を利用する

冷蔵保存する際は、冷蔵庫のチルド室を利用するのがおすすめです。チルド室は通常の冷蔵庫よりも温度が低く、約0~2℃に保たれているため、鶏肉の鮮度をより長く保つことができます。鶏肉をラップで包んだ後、チルド室に入れて保存してください。

購入後2日以内に使用する

鶏肉を購入する場合はなるべく新鮮なものを購入してください。冷蔵保存した鶏肉は、できるだけ購入後2日以内に使用するようにしましょう。

冷蔵庫内でも時間が経つと鮮度が落ちるため、早めに調理することが大切です。もし2日以内に使用できない場合は、冷凍保存に切り替えることをおすすめします。

鶏肉の冷凍保存のコツ

鶏肉は、冷凍保存することで日持ちさせることができます。しかし、冷凍方法を間違えると、鮮度や旨味が損なわれてしまうことがあります。

また、鶏肉を解凍する際は、冷蔵庫でゆっくりと解凍するのがおすすめです。解凍した鶏肉は、再冷凍しないようにしましょう。

平らにして冷凍

ラップで包んだ鶏肉は、できるだけ平らにして冷凍します。平らにすることで、冷凍時間が短縮されるだけでなく、冷凍庫内での収納も効率的になります。また、平らに冷凍すると、解凍も均一に行われやすくなります。

ラベルを貼る

冷凍する際は、保存袋や容器に日付や内容物を記載したラベルを貼っておくと便利です。これにより、いつ冷凍したかを確認しやすくなり、古いものから順に使うことで鮮度を保つことができます。

長期間保存の注意点

鶏肉は冷凍保存で約1ヶ月程度鮮度を保つことができますが、それ以上の長期間保存は品質が低下する可能性があります。冷凍焼けや風味の劣化を防ぐためにも、できるだけ早めに使用することを心がけましょう。

冷凍焼け:冷凍焼けとは、冷凍庫で食品を長期間保存した際に水分が失われてしまい、変色やパサパサの食感になることを冷凍焼けといいます。

鶏肉の国産と外国産の違い:まとめ

この記事では、「国産鶏肉と外国産鶏肉の違い」について、味や安全性、価格などの面からわかりやすくまとめました。それぞれの特徴を知っておくことで、料理や目的に合わせた上手な選び方ができるようになります。

特に知っておきたいポイントは、以下の通りです。

- 国産の鶏肉は風味が良く、弾力があり、料理にこだわりたい人に向いています。一方で、外国産の鶏肉は価格が安く、たくさん使いたいときや節約したいときに便利です。

- 表示ラベルの「国産」や「外国産」は鶏が育った国を示しており、店頭で選ぶときの目印になります。

- 国産鶏肉は日本の厳しい検査や衛生管理のもとで出荷されています。外国産も輸入時に検査されますが、輸送時間や保管環境が違う点に注意が必要です。

- 外国産の鶏肉が安い理由は、大量生産や広い土地での飼育、輸送の工夫などによるものです。安さには理由があります。

- 外国産の鶏肉はブラジルやタイ、アメリカなどから多く輸入されています。日本のスーパーでよく見かける冷凍鶏肉の多くがこれに当たります。

- 特に外国産の鶏ムネ肉は、輸出先によっては日本より人気が高いため、日本にはあまり入ってこない傾向があります。

- 唐揚げや焼き物には国産モモ肉がぴったり。煮物や炒め物などにはコスパのよい外国産も活躍します。

日々の食卓でよく使われる鶏肉だからこそ、「なんとなく」ではなく、「納得して」選ぶことが、料理の仕上がりや家族の満足度につながります。

スーパーで鶏肉を手に取るとき、少しだけラベルを見たり、調理法に合わせて選んだりすることで、いつもの料理がよりおいしく、安心できるものになります。この記事を通じて、国産と外国産の違いを知り、鶏肉選びの目利きになれるきっかけになれば幸いです。